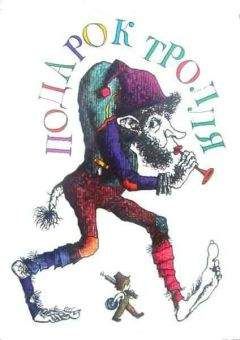

Николай Веревочкин - Городской леший, или Ероха без подвоха

— Кто такой — Зюзя?

— А тот Зюзя, что под лестницей живет, сладко пахнет.

— Бомж, что ли? Ну, бомж — другой дело. Тараканы тоже без прописки живут.

— Какой такой бомж? Зюзя — леший с Ольхового урочища. Сиротинушка. Если хочешь знать, нас, леших, чьи леса свели, в городе, что груздей в березняке по осени.

— Что ты говоришь! И как же отличить бомжа от лешего?

— У лешего нюх лисий, глаз вороний. Уж чего-чего, а друг дружку за версту чуем. Иной и бороду откромсал, и в городское одет — на макушке шляпа, на носу очки, под мышкой газета. А от него лесным духом так и несет. Из Борового родимый, от туристов скрывается. Мимо пройдет и виду не подаст. С иным, что из леса попроще, конечно, переглянешься, подмигнешь.

— Значит, у вас, леших, вместо паспорта запах? Мне бы твой нюх.

Ероха в истоме закатил глаза под лоб.

— Нюх такой, что за сто шагов чуешь — мил ты бабе али нет. Так хмельным медком и тянет от родимой, так и пышет. — Ероха повел носом и сурово добавил: — Да и мужик, когда от тебя избавиться норовит, по-особому пахнет. От него как бы полынкой отдает. А то еще есть гриб такой — бздюха называется…

— Да не гоню я тебя, Ерофей, — покраснел Мамонтов. — Съездим, посмотрим. Понравится — останешься. Не понравится — вернемся. Только в наших горах такие дремучие места встречаются, что непременно понравится. Сам бы жил, кабы лешим родился.

— Дремучие, говоришь? — переспросил Ероха с недоверием. — Так, поди, горные лешие дрему-то поделили. Кто нас, чужаков, ждет?

— Посмотрим, погостим, познакомимся. Палатку возьмем. Поживу с тобой день-другой, пока пообвыкнешься, с местной нечистью подружишься.

— А липа в горах растет? — мрачно спросил Ероха.

— Лип нет, — сознался Мамонтов. — Зато дикой малины, барбариса, облепихи — пропасть.

— Облепиха — хорошо, — согласился Ероха, — и малина — хорошо. А без лешачихи тошно.

И вздохнул.

— Вот-вот! — обрадовался Мамонтов. — Может быть, и лешачиху сосватаем.

— Эх, бывало, ягодницу подкараулишь, — предался сладким воспоминаниям Ероха, — да заманишь в вишарник нетронутый. Ягода крупная, густая, вся, до одной, спелая — кусты так и разваливаются, так и гнутся до самой земли. Как увидит, сдобная, вишню, так, себя не помня, и кинется к ней. И ведро наполнит, и другое, уж и в подол рвет. А ты прячешься за березкой да ждешь, пока отрада, комаров не побоявшись, с себя штаны снимет, штанины на узлы завяжет и в каждую штанину по ведру высыплет. Тут уж не зевай… Да… А здешние бабы по ягоду ходят?

— Да как сказать. Уж если ягода есть, то, поди, и ходят. Дикой вишни, правду сказать, в здешних горах нет. И многим ягодницам ты нетронутый вишарник показывал?

— Да уж многие с вишней возвращались. В обеих руках — по ведру, на шее — штаны ягодой до отказа набитые, иной и короб берестяной подаришь, — вздохнул леший. — В Раздолье, чтобы ты знал, много моих детишков водилось. Что ни самый шустрый, то мой. Самые лесники да егеря из лешачат получаются. Манит дикая кровь в лес, манит…

— Не зря, значит, башку тебе рубили, — вставил, не утерпев, художник.

Посмотрел Ероха искоса на Мамонтова и голосом, полным подвоха, намекнул:

— Иной человек живет себе, а того не знает, что в его роду леший был. Так, скажем, век назад пошла молодка в лес по ягоду, а воротилась с подарком от хозяина. В положенное время народилось дитя, а на лбу у него не написано — мальчонка он или лешачонок. Мало ли что дикошарый. Вот я и говорю, кто знает, с кем его прабабушка миловалась.

С хмурым подозрением посмотрел на Ероху Мамонтов. Свою родословную далее дедушек-бабушек он не знал.

— И как же ты определишь, был ли в роду у человека леший?

— Не только я, — хмыкнул Ероха. — У такого и злые мухи по осени кровь не пьют. Каждая собака лешачью кровь чует, не говоря уж о лесном зверье. Корой болотной осины отдает и лосиными катышками.

— Это на что же ты намекаешь, Ерофей? — спросил Мамонтов, вспомнив, кстати, что он никогда не пользовался мазью от комаров. Кровососущие насекомые обидно пренебрегали им.

— Намекал покойник: не пора ли за лекарем послать, — ответил Ероха и вернулся к приятной теме. — Так, говоришь, ходят по ягоды?

— И по ягоды ходят, и по грибы. Да и просто ходят — туристами. Я тебя, пожалуй, с перевальцами познакомлю.

— Кто такие?

— Туристический клуб «Перевал». Исключительно женский. Все тетки в соку, упругие, и ни одной замужней. Каждую субботу-воскресенье через перевал Разбитых Термосов ходят. Я тебе, так и быть, тропу покажу. На перевале у них привал. Костер жгут, самодельные вина пьют, песни поют. Одиноких туристов заманивают, домашней сдобой угощают. Из таких теток самые лешачихи и получаются.

Но туристками Ероха не соблазнился: больно жилистые.

— Значит, нет в горах липы? — спросил он. — А телевизор возьмем?

— Ну, Ерофей, ты уж совсем развратился, — разочаровался в приятеле Мамонтов. — Молчал бы, не обнаруживал свой низкий культурный уровень. Телевизор! Горы тем и хороши, что там телевизора нет.

— Шоколаду возьмем? Возьми шоколаду. Ероха головой не пузат, да пузом мозговат, — сказал леший не без самоиронии.

Когда перед гостями из Раздолья со скрежетом и грохотом раскрылась дверь подъезда, на которой был написан масляной краской код замка, город, исключая черных дроздов и серых крыс, все еще спал. Лишь онемевшая после встречи с беспризорным лешим дворничиха шуршала с озлоблением золотой метлой у мусорных баков. Избегая встречи с бдительной женщиной, Мамонтов повел Ероху к гаражам кружным путем, прячась за кусты и деревья. Он чувствовал себя преступником, бегущим из тюрьмы. Сова на плече Ерохи крутила головой на все триста шестьдесят градусов. Неровно скакала рысь, подрагивая кисточками на ушах.

Гаражи стояли в глубине двора, за липами. Уродливые сундуки, сваренные из листового железа. Швы, как шрамы. Ржавчина пятнами проступала из-под шелушащейся краски. Двери гаражей служили полем битвы для непримиримо враждующих между собой фанатов рок-групп, которых объединяла лишь общая ненависть к попсе. Но встречались лозунги и призывы, понятные и музыкально необразованным гражданам. На дверях гаража Мамонтова было размашисто начертано: «Журфак — всем факам фак!» Ниже, в три цвета: «Не би-би мозги, дед!» Еще ниже — очень простая по исполнению и содержанию надпись. Такая простая и доброжелательная, что Мамонтов чувствовал подвох, но в чем этот подвох заключался, не догадывался: «Улыбок тебе, дед!»

Железная дверь деликатности не понимает. Чем аккуратнее стараешься ее открыть, тем громче она гремит. Словно в образовавшуюся щель прорывается запертый на ночь гром.

Старенькая «Нива», стоящая над ямой-погребом, надежностью и практичностью, следами грубого ремонта и проступающими сквозь краску пятнами ржавчины напоминала гараж.

Под крышей в брезентовом чехле, дожидаясь зимнего сезона, отдыхали старые горные лыжи. На таких не жалко по камням ездить. Вдоль стен — канистры, пыльные бутыли, штабель кирпича. Портреты политических деятелей старой эпохи. Загрун-туй — и пиши по новой. Слежавшимся сугробом прошлогоднего снега свалены пачки газет и журналов времен социализма. В углу стояло наглядное школьное пособие — человеческий скелет в каске горнолыжника и противотуманных очках. Судя по изящности — женский.

Ерохе и его компании гараж не понравился. И не только из-за скелета. Оттуда несло ржавчиной, железом, бензином — запахами, которых избегают существа из леса. Так пахнут ружья и машины. Это запах врага, запах смерти.

Несмотря на ранний час, движение на улицах было плотным. На перекрестках образовывались первые заторы, и утренние сквознячки уже несли сизые клочья бензиновой метели. Вдохни поглубже — и вся эта гадость тут же проникает в кровь, оседает в мозгу, костях, почках и прочих жизненно важных органах.

Удивительное дело: машины все обтекаемее, все скоростнее, а по городу ездят все медленнее. Вот уже и велосипедисты их обгоняют. Довольные. Скоро сверхскоростные машины и за пешеходами не угонятся. Какой тогда смысл в автомобилях?

Много чего передумаешь в пробках. Даже небольших, утренних.

Уж если задумает человек построить рай, непременно получится ад. В лучшем случае, большая свалка. Отчего бы это? Оттого, что человек близорук: думает о рае лишь для себя, мерзавца любимого. А много личных раев в сумме неизбежно дают один всеобщий ад. Отдельно взятый автомобиль, несомненно, — райское средство передвижения. Тысячи роскошных автомобилей, чадящих в пробке, — ад для города. И смотрят друг на друга закупоренные в своих райских автомобилях, как волки из чужих стай. Бывает, неделя пройдет, прежде чем встретишь улыбающегося человека.

Гости из тихого Раздолья волновались и нервничали.

— Ой, бедой пахнет, — причитал Ероха, — ой, смертушка подступила.