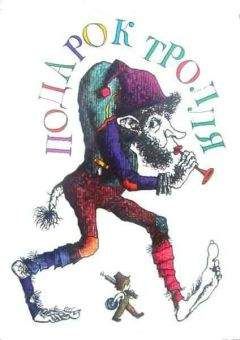

Николай Веревочкин - Городской леший, или Ероха без подвоха

Царская осанка. Хоть монеты с него чекань. Одно неудобство: чтобы оглянуться, приходится всем телом разворачиваться. Как танк, у которого башню заклинило.

Сядут, бывало, художник с лешим на белые мхи, ноги калачиком, беседуют. Мамонтов между разговорами лешего пишет. Ероха из ивы ли корзину, из бересты ли кузовок плетет. Уши на каждый шорох, как у кота или жеребца, прядают.

И много за разговорами выведал Мамонтов лесных тайн. Узнал он, что зимой местные лешие прячутся в дупла и впадают в спячку. Мимо пройдешь, подумаешь: старое дерево скрипит. А это не дерево скрипит. Это леший, как младенец в люльке, храпит да сладко позевывает.

И только во время метелей и больших снегопадов встают лешие поразмять косточки. Пробежится лесной дядька с белой вьюгой вперегонки по своим владениям, осмотрит хозяйство — и снова в дупло до следующей непогоды. Не любят лешие на снегу следы оставлять. А в пургу опасаться нечего. Пробежался — след тут же и замело. Иной раз и в хорошую погоду прогуляется. Но все больше ночью. Скачет с дерева на дерево, как белка. Только сучья трещат.

А между собой лешие друг друга иначе как Страхом не называют. Того шибче уважают, кто страха больше на гостей наводит.

Мамонтов слушает, кивает. Лес жив, пока в нем обитает страх, нечисть то есть.

Нечисть, чистое дело, к тому и предназначена — лес охранять. Чище дела нет.

Вот он — страх, хранитель дебрей, — сидит перед ним, прутьями перестукивает. И как только решат мужики — нет страха, конец придет и лешему, и лесу. Уж если и есть на свете нечисть, то это — алчный человек, потерявший страх.

Именно в Раздолье, лесном острове среди бескрайней степи, в беседах с лешим открылась художнику Мамонтову причина русской неизбывной тоски.

Русский — человек леса. Веками жил он в дремучем уюте непроходимых лесов. Лес давал ему богов, защиту, пищу, представление о красоте и родине.

Но человек сам выжег, вырубил его дерево за деревом. И вот вместо привычного леса обнаружилась голая равнина, степь без конца и края, где укрыться негде.

Русская тоска — тоска лесного человека в пустом пространстве степи, тоска по лесу. Тоскует лесная душа по лесному раю. Тоскует и кается.

Да, именно так. Кто были предки Мамонтова? Лесные люди, то есть, собственно говоря, лешие. Но вдруг вместо леса — степь. Голая, скучная. Затоскуешь.

И в этой тоске — большая доля вины. Лишив себя леса, русские перестали быть русскими. Так уж получается: прежде чем вырубить лес, нужно убить его душу — лешего. Приятнее думать, что леший — вымысел, сказка.

Особенно, если сам ты — леший.

Хозяйка художественного салона «Голубая подкова» Гламура Ивановна Птурс носила траур по поводу безвременной кончины пятого мужа.

У каждого есть тайное событие, определяющее всю остальную жизнь.

Тридцать лет тому назад на шестилетие Гламурочки подарила ей мама громадных размеров торт. Весь в кремовых буклях и завитушках. И ужасно жалко стало сластене делиться этим чудом с соседской детворой. Заперлась девчушка в дощатом туалете и там, над зловонной дырой, под жужжание зеленых мух, давясь и преодолевая отвращение, в одиночестве съела подарок. До последней крошки. А пальцы облизала. Как только влезло столько крема в такую крохотулю?

И стало ей так плохо, так плохо, что и сегодня, зрелой женщиной, она избегает кулинарных магазинов, поскольку не может без содрогания и приступов тошноты смотреть на торты и пирожные.

Об этой истории не знает никто, кроме пяти покойных мужей.

Всем им сама Гламура Ивановна, сладкая женщина, представлялась невероятно соблазнительным праздничным тортом. И, дорвавшись до неземного десерта, объелись они этим чудом до смерти. Невозможно было противиться притяжению дикого, необъяснимого очарования женщины, тридцать лет воздерживающейся от сладкого. Не вынеся томной, постоянно тлеющей, как молния в стволе, страсти, опустошенные и счастливые, они один за другим почили на ее пышной груди.

Черные одежды лишь добавляли Гламуре Ивановне страшноватого женского притяжения. Не хотелось ограничиваться пустыми словами соболезнования. Хотелось утешить ее немедленно, решительно и энергично. И очередной поклонник, полный сил и желаний, едва дождавшись сорока дней, отведенных на печаль, бросался в неугасимую топку любви и через год-другой сгорал в ней дотла.

И при этом самый последний лжец и льстец не смог бы назвать Гламуру Ивановну красавицей. Просто непонятно, чем она привлекала поклонников. Разве ресницами? Такие большие, что на них летать можно. Да глаза с приворотным блеском. Родись Гламура Ивановна в мрачное Средневековье, дни ее, несомненно, закончились бы на костре.

Наступало утро тридцать пятого дня траура, когда художник Мамонтов и леший Ероха переступили порог «Голубой подковы».

Госпожа Птурс страдала легкой простудой, слегка гундосила и встретила первых посетителей без особого радушия.

— Того нет хуже, как летние сопли, — посочувствовал ей Ероха. — Поставь-ка, хозяйка, самовар. Заварю я тебе травку, изведем мокроту. Недуг снадобье отыщет.

Прикрывши платочком носик, Гламура Ивановна с интересом посмотрела на незнакомца и послушно включила электрочайник. Внешность и манеры мужчины были столь первобытно изысканны и неподражаемы, столь мужественно просты, что ему приятно было подчиниться. Долгое время вращаясь среди актеров, художников и литераторов, госпожа Птурс, составляя мнение о новом человеке, доверяла исключительно интуиции и не принимала в расчет слова. В отличие от легкомысленных дам, которые придают слишком большое значение мужскому трепу. Таких легко заболтать. Каким был человек на самом деле, говорили пятикратной вдове интонации голоса, выражения глаз, мимика и телодвижения. Первое впечатление никогда не обманывало чутье женщины, обделенной сластями.

Но в этот раз, впервые за взрослую жизнь, она не обнаружила двойного дна. Слова пугающе привлекательного страшилища соответствовали мимике, выражению глаз и телодвижениям. Он не стремился произвести впечатление, то есть ввести ее в заблуждение относительно своих качеств. Но эта грубоватая честность и целостность производили впечатление аномалии.

Доставши из короба пахучие коренья, Ероха принялся растирать их между ладонями. Узловатые лапы издавали скрип и шорох каменных жерновов. Высыпав шелуху в кипящую воду, он забормотал скороговоркой — без выражения и знаков препинания:

— Забери, хорь, нашу хворь, закопай сопель под старую ель, уберись мокрота — сделайся сухота…

И все тише, все неразборчивее — слова шуршали в бороде, как мыши в опавшей листве. Древние, магические запахи заполнили салон современного искусства.

От одного аромата госпожа Птурс почувствовала значительное облегчение в носу, а, отпив глоток, сделалась совершенно здорова.

— Вы — художник, — сказала она посвежевшим голосом, — я угадала?

— Ай? — откликнулся Ероха, скребя бороду и с изумлением косясь на круп хозяйки. Родена на него нет.

— Художник, художник, — ответил за лешего Мамонтов.

— Живопись, графика, скульптура?

— Он лапти плетет.

— Ой, как забавно, — всплеснула руками Гламура Ивановна.

Взгляды хозяйки и лешего встретились, и Мамонтов увидел, как вспыхнула, зажужжав, между их глазами яркая вольтова дуга.

— Ай, лапти нужны? — игриво спросил Ероха и слегка толкнул плечом госпожу Птурс.

— Приносите, — ответила она, томно уклонившись, — на лапти всегда есть спрос.

От нее пахнуло горячей волной неутоленных желаний.

И они снова переглянулись. Да так, что Мамонтов позавидовал Ерохе и почувствовал себя неудачником, обреченным на ревность и развесистые рога. Вот уже лет пять, как женщины не смотрели на него такими откровенными глазами.

В груди у Ерохи, как в омуте, — будто золотой линь ворохнулся. Зрачки расплылись во весь хрусталик и пылали хмурым плотоядным огнем. Ноздри трепетали, втягивая вкусный запах вдовы. Мамонтовидная шерсть шуршала и кучерявилась. Матерый волк, обнюхивающий болонку.

Предвосхищая события, следует мимоходом отметить: интеллигентные женщины особенно чувствительны к дикой мужской силе.

— С такой лешачихой не знать бы мне лиха, — высказал Ероха скрипучий, занозистый комплимент и, сладострастно чмокнув, добавил: — Так бы и ободрал, как липку.

Кто знает, каких бы еще любезностей наговорил блудный леший печальной хозяйке салона, если бы на груди у нее не запел мобильник-кулон.

— Ф-р-р-р! — глухарем отпрянул от нее Ероха и уткнулся носом в скульптуру из пластмассовых бутылок и пивных банок — кентавр, сидящий на настоящем унитазе с газетой из цинкового листа. — Чур меня! Чур!

Волосы встопорщились, заискрились.

В пластмассовых бутылках, между прочим, для особой художественной выразительности окурки, мертвые мухи и тараканы напиханы.