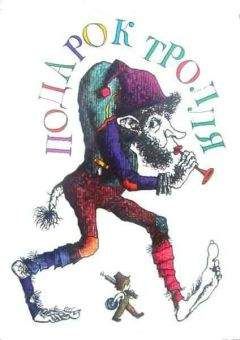

Николай Веревочкин - Городской леший, или Ероха без подвоха

Неизбежно настанет время, когда за срубленное дерево будут судить, как за убитого человека.

Давно пора.

Скоро деревьев останется меньше, чем людей.

В то время, когда Мамонтов впервые приехал на родину невесты в деревушку Раздолье, лес, окружавший его, отличался редкой дремучестью.

Колдовское место.

Между лесным массивом Раздолье и деревенькой Раздолье не было границ. Коричневые растрескавшиеся бревна, составляющие избы, выросли в этом же лесу, на этой мшистой почве. В жилищах не было ничего чужеродного. Вначале они были соснами, здешним камнем и глиной. И дятлы не делали различий между живыми деревьями и срубами. Случалось, молодые лоси, пугая женщин у колодца, перебегали единственную улицу, а из окна на ближайшем дереве можно было увидеть рысь, горящим глазом следящую за домашней живностью. Брысь, прокуда такая, брысь!

Сидит как-то Мамонтов на последней ступени крылечка, с тестем беседуют. Тесть самовар разжигает. Под ним — березовый чурбан. Двор травой-муравой зарос. Вдруг слышат — Алена кричит: «Папа, папа! Иди скорей сюда. Здесь змея!» — «Желтая? За сараем?» — спрашивает тесть. — «Желтая. Толстая». — «Не бойся. Это наша змея. Мама ее подкармливает. Попьет молоко и уползет».

И люди Раздолья были существами этого леса, так же как населявшие его птицы и звери. Среди них мало было приезжих. Матери и отцы, родившие их, были вскормлены растениями и животными этой земли, вспоены ее родниками. Третье поколение раздолинцев дышало целебным, приворотным воздухом своего леса, верило в нечисть и нежить, опасалось сглаза местного колдуна.

Сразу за огородом начинались дебри. И так эта глушь переливалась красками, светом и тенью, так пахла теплой корой, земляникой и грибами, так угрюмо и в то же время убаюкивающе гудела хвоей и листвой, что разве только художник-супрематист не поддался бы на эту ворожбу. Да и то — вряд ли. Здесь было все — и свет, и цвет, и настроение. Оставалось подчиниться колдовству и добавить немножко сердца.

В первое же утро, с этюдником за плечами и корзиной в руке, вошел Алеандр в лес и — заблудился. Бродил, разинув рот, как по старой сказке, и забрел в места нехоженые, прямо скажем, жутковатые. Сосны все выше, стволы — толще да мшистее, гул мрачнее. Трухлявые деревья в тени догнивают — не перешагнешь. Иное в диаметре — по пояс, иное — по грудь, а случается и выше человеческого роста. Нутро выкрошилось — заходи, как в сквозную трубу, и живи, если нет другого хозяина.

До грибов ли? Ходит Мамонтов — этюды набрасывает, заповедную глухомань собирает. Слушает шум деревьев — лесной заговор. В полдень, не зная того, вышел он к самому гиблому месту — Чертовому болоту. Кочки, что стога в поле. Трава с макушек свисает — под горшок стрижена. И кто-то хохочет, как сорока стрекочет.

Душно, сумрачно, глухо. Болотом пахнет. Жажда мучит.

Куда идти — направо, налево, вперед, назад? А, все равно! И решил Мамонтов по наивности городского жителя: ноги выведут.

На ноги надеяться — долго плутать.

Забрел Мамонтов в такую глухомань, что само Чертово болото в сравнении с ним — Красная площадь.

Кричать пробовал. Но горло пересохло. К тому же пропало привычное лесное эхо. Минуту назад тресни сучок под ногой — на Луне слышно. А сейчас кричи хоть закричись. Вопль до пятой сосны долетает и глохнет во мхах да в хвойной подстилке.

И вот видит Мамонтов в просвете деревьев — впереди, спиной к нему человек в холстяной рубахе навыпуск ползает. Локти травяным соком испачканы. Штанины обремкались. Босой. Пятки коричневые под цвет копыт. Ползает мужик и что-то в хвощах и папоротниках руками шарит. Должно быть, семейку грибов надыбал.

— Эй, земляк! — сиплым голосом окликает его Мамонтов. — Как к Раздолью пройти, не подскажешь?

Ползает. Не слышит.

Подошел Мамонтов поближе, а у мужика…

Тьфу три раза — не моя зараза!

…Головы нет.

Дыра вместо шеи, а из дыры розовые, с зеленым оттенком пузыри вздуваются и с бульканьем лопаются. Лесная мошкара над дырой золотым столбом вьется.

Попятился Мамонтов. То есть как — попятился? Побежал задом наперед. Вприпрыжку. И через пень споткнулся. Этюдник — в одну сторону, корзина — в другую, Мамонтов — посередине распластался.

Странно выглядел этот пень в замшелой глуши, не видевшей пилы и топора. Срез свежий, а спиленного ствола нет. И никаких примет падения или волочения. А сквозь годовые кольца как бы сочится, проступает вишневый сок. Рядом с пнем — муравейник. В муравейнике отрубленная голова на левой щеке лежит.

Правое ухо груздем топорщится. Борода размером с полотенце, зеленая — под цвет мха. Волосы на голове чуть бороды короче. По волосам, по лицу муравьи ползают. Один на реснице качается. Да вдруг ухо у головы по-кошачьи выворачивается в сторону Мамонтова. Голова — хлоп, хлоп — веком, глаз открыла, покосилась на Мамонтова и говорит тихо-тихо:

— Заплутал, мил человек? Приставь-ка меня к тулову — дорогу укажу.

И смотрит пронзительно, не мигая. А по открытому глазу, по белку, по зрачку муравьи снуют, суетятся. Умный человек на месте Мамонтова не стал бы слушать отрубленную голову. Ноги в руки и — бежать, часто пятками сверкать. Своя голова умному человеку дороже.

Но Мамонтов — что взять с художника? — всегда действовал по принципу: лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал.

Поднял он голову за кудлатые волосы, хорошенько встряхнул, освобождая от муравьев, и понес к ползающему туловищу. Приставил. Воссоединил. Совпало.

Туловище село, придерживая руками голову за уши, покрутило туда-сюда, устанавливая как надо. Заперхала голова, закашляла.

Видно, по недосмотру травинка или волосинка в горло попала. А то и муравей заполз. Щекотно. Слезы и из глаз, и из носа текут.

— Принес бы ты, мил человек, слезы лесной — живицы сосновой, — просит, сипя и кхекая, восстановленный мужик. — Траву лопух по такому случаю найти бы, да где ж ее в темных дебрях взять.

Наскреб Мамонтов смолы с красных стволов на палитру.

Сидит мужик на кровавом пне, голову за уши держит. Ждет, пока прирастет, не шевелится. Мамонтов его с мастихина смолой кормит, а он жует, морщится и бранится:

— Озорники, проказники! Наблажили — башки лишили.

— Кто же это вас, папаша, так неинтеллигентно?

— Степняки-полевики, нечисть норная. Не любят леса. А леший лес посечь не даст. Вот и надо лешего извести. Опоили мужиков, оговорили лесного дядьку: ни одной девки да бабы, что в лес по ягоды ходили, не пропустил, в каждой избе по лешачонку растет… Вот мужички и обиделись. Осерчали.

— Так вы, папаша, леший?

— Я человек лесной, хожу босой, борода из моха — зовусь Ероха. Сними-ка, мил человек, свою рубаху, выверни да одень изнанкой наверх. Да обувку с ноги на ногу перемени.

— Это еще зачем?

— Затем, что так надо. А в другой раз придет охота грибы ли, ягоды ли пособирать, выйди за горбатый мост на забытую дорогу и, не дойдя чуть до лосиной мочаги, закрой глаза да скажи: «Приведи меня, дорога, к Ерохе без подвоха». Да и отсчитай, глаз не открывая, девятьсот девяносто девять шагов. А как отсчитаешь, тут — вот он я — буду.

Видит Мамонтов: по рубахе лешего к шее муравьиная дорожка тянется. Хотел смахнуть насекомых, но Ероха не позволил:

— Не тронь, мил человек. Без муравьиной кислоты башка не прирастет. Уж они свое дело знают, не дадут дедушке сгинуть. Терпение — спасение. Ну, ступай глаза закрывши.

— Кто же «глаза закрывши» по лесу ходит? — удивился Мамонтов. — Раз шагнешь, другой шагнешь, а на третий — глазом на сучок и напорешься.

— Ступай, не перечь. Да берегись: пока девятьсот девяносто девять шагов не отсчитаешь, глаз не открывай. Откроешь — век по лесу плутать будешь. Тут такие тропинки, что только слепому и ходить. Да язык-то узлом завяжи. Проболтаешься деревенским — онемеешь.

Закинул Мамонтов этюдник за плечо, пустую корзинку подобрал и пошел, глаза закрывши. Идет по густому лесу, как по степи, — ни ветка его по лицу не хлестнет, ни сучок под ногой не треснет. Только свист в ушах. Как с горы на лыжах катится.

Отсчитал положенное, глаза открыл — стоит у межевого столба возле посадок, а в прогалину крыши тесовые видны. Тракторок лениво тарахтит, петух орет не ко времени — в суп просится, собачка весело тявкает, и кто-то в лесу аукается для забавы.

Правую руку оттягивает груз.

Смотрит: корзина всклень грибами полна. Исключительно белыми. И все, как под циркуль, один в один, словно сочни рюмочкой нарезали. Ядреные, пахучие. И хоть бы одна червоточинка, хоть бы одна проедина. Ни пятнышка. Частенько после того раза художник Мамонтов по слепому пути в гости к Ерохе ходил.

Шея у лешего приросла к туловищу быстро и прочно. Как автогеном приварили. Только гибкость потеряла. Не поворачивалась. Носил Ероха свою голову слегка закинутой назад, будто монарх во время коронования — величественно и гордо.