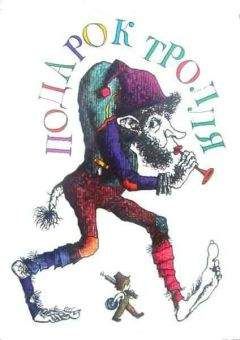

Николай Веревочкин - Городской леший, или Ероха без подвоха

Печальный спускался он вниз, когда услышал грохот локомотива, стремительно пронизывающего туннель. По тихому ручью из соседней щели выкатила белесым пузырем воздушная, а следом за ней — грязекаменная волна. Старый горный бродяга знал Лавинное ущелье, как зубрилка азбуку. Здесь не было маренных озер, сель в Лавинном ущелье был исключен. И, тем не менее, это был сель. С высоты облаков Воробушкин видел, как очистительный гнев природы с нарастающей скоростью накатил на крепостную стену забора, — и рухнул забор. А вместе с ним, расползаясь и разваливаясь, погрузился в гудящую грязь белый дворец. Через пятнадцать минут поток иссяк, и в горах наступила привычная безмятежная тишина. Ворон с вершины ели вещал о чем-то важном. Облака перекатывались через перевал, как разведчики в белых маскхалатах в тыл врага. Журчал родник. Как будто ничего не произошло.

Воробушкин шел по следам селя. Ущелье за пятнадцать минут вернулось в дикое состояние. Никаких следов человеческого вмешательства.

Если не считать памятник убитому браконьерами леснику Леше.

Сель снес все заборы и все, что пряталось за заборами, обрушил и унес три моста, заасфальтированную накануне дорогу, линию электропередачи.

Но при этом не свалил ни одной ели.

Потешил себя косматый, отвел душу.

Воробушкин полюбовался безлюдьем, почесал в раздумье тыкву и вернулся к роднику.

На белом камне стояли два сапога. Бутылки, разумеется, не было.

Но в левом сапоге обнаружилась мышка. Она сбежала, прежде чем Воробушкин догадался, что это — отдарок косматого.

Воробушкин помахал рукой горам. Вытряхнул из сапога гнездо из сухих трав, переобулся. Положил ботинки на место сапог. Подошвами вверх. На случай дождя.

С того дня прошло уже девять лет.

Воробушкин, постепенно старея и успокаиваясь, каждую неделю ходит на пик Лавинный. Это у него как молитва. Не может человек без глотка чистого воздуха. Возвращаясь с вершины, останавливается у белого камня и всякий раз что-нибудь оставляет: то булку хлеба, то нож-складень, то банку сгущенки.

Косматый приношения принимает, но ни разу за это время ничем другим себя не обнаружил.

Правда, однажды у родника Воробушкин видел знакомый отпечаток подошвы альпинистского ботинка.

Оплошал косматый, наследил. Видно, тоже стареет.

Вот, собственно, и все, о чем можно рассказать.

Следует лишь заметить, что случилась эта история во времена непонятные, когда талант не вызывал интереса или зависти, а напротив того — почитался обузой, мешавшей жить.

В городе, где среди людей, не занятых сгребанием денег, как осенней листвы, а лишь сидящих в позе лотоса и уныло скуливших — как скверно устроен мир, о, как скверно устроен мир! — нашелся человек, решившийся на поступок.

Для ясности: поступок — это всего лишь шаг, после которого нет возврата.

Конечно, многие на это возразят: а что же такого необыкновенного он сделал? Сошел с ума?

Ну, сойти с ума — тоже поступок. Не говоря уже о том, чтобы переделать себя, изменить свою сущность.

Хотя, что же в этом особенного? Каждый художник, попусту растративший свой талант, рано или поздно становится угрюмым лешим.

Это прискорбно. Но естественно.

Как и то, что настоящих художников мало.

Судя по тому, что Лавинное ущелье до сих пор не обезображено цивилизацией, из уличного художника Мамонтова получился хороший леший.

А хорошие лешие невидимы.

Как душа.

Январь — май 2007 года