Николай Веревочкин - Городской леший, или Ероха без подвоха

За дверью их ждали скульптуры, плетенные из бересты и лыка. Корнепластика. И серия живописных полотен «Лес глазами Лешего».

Полотна, как западни. Казалось, они не написаны, а сплетены из заговоров, света, тьмы и дремучих, заповедных красок. Жутковатое, наркотическое очарование ворожбы заповедных цветов дополнял запах. Древний, забытый, он пугал и притягивал. И цвет полотен, и особенно запах, исходивший от них, можно было определить одним словом — колдовской.

Такой это был коварный запах, что случайно зашедший в салон человек уж и глаза щурит, и отворачивается, а его все ближе и ближе влечет к картине. Остановится в полуметре и наклонится, как летающий лыжник. Руки за спиной. Одна другую едва удерживает от желания потрогать шершавую поверхность полотна. Принюхивается в истоме, принюхивается — и отойти не в силах. Подошвы к полу как гвоздями прибиты. Глядишь, уже о цене торгуется.

— Оно бы и можно дешевле, да никак нельзя, гость дорогой, — степенно отвечает на его робкое предложение автор живописного полотна. — Не банка с солеными груздями. А и грузди нынче не дешевы. Картина, сам видишь, самолечебная.

— Что бы это значило — самолечебная? — спрашивает, усмехнувшись, ценитель искусства.

— А то и значит: занедужишь, приходи, постой перед ней — картина исцелит. А если ее в избе повесить — так и вовсе до самой смерти болеть не будешь. От ушиба, от пореза, от поруба и сглаза убережет. Никак нельзя дешевле.

— Сила искусства, так сказать, — кивает посетитель. — А если ее, допустим, в спальне повесить?

— Купи и вешай, куда хочешь. Хоть на чердак, хоть в погреб.

Из мшистых дебрей колдовскими глазами смотрели на зрителей лесные жители. Даже когда на картине не видно живых существ, чувствуется: из-за переплетения ветвей кто-то подглядывает за тобой, подсматривает.

Не то, чтобы страшно, а тревожно. Картину спиной чувствуешь. Она тебя как бы оплетает — корнями, травами, ветвями. А вот вид на лес из дупла. А вот — из норы.

Смотришь и чувствуешь себя тем, кто глядит из дупла и норы. Настороженным хищником.

Среди кочек ночного болота торчит бледная голова водяного в парике из водорослей. Смотрит он на серебряный череп Луны. И такая тоска, будто на чужой планете.

Сказочные персонажи зловеще реальны.

Леший верхом на лосе. Картина проступает, словно сквозь растрескавшуюся коричневую кору. Отступишь шаг вправо, шаг влево — видишь существа. За стволами прячутся.

Но, конечно, самым необычным произведением на выставке был сам художник.

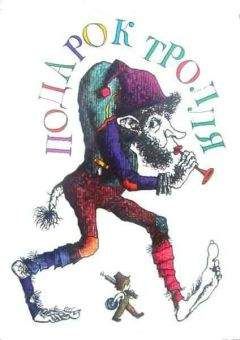

Рубаха навыпуск плетеным ремешком подпоясана. На ногах — лапти. Прохаживается, как у себя по горнице. Руки за поясом. Борода в косички заплетена. Янтарные шарики на концах косичек перестукиваются.

Рядом плывет Гламура Ивановна, хлебосольная хозяйка. Сочная женщина. Тоже вся в косичках. На каждой косичке по колокольчику. Голову повернет — звоночки так и запоют на все лады. Каждый раз новую мелодию. Захохочет искренне — видно, что и розовый язык проколот золотой гантелькой-колокольчиком. Голосок интеллигентный, с приятным перезвоном. Диадема из бересты. Сарафан до пят, словно покров тайны. Из домотканого полотна. Глаза сияют, как они могут сиять только у счастливой женщины, познавшей накануне незабываемую ночь любви. Пахнет Гламура Ивановна приятно, по-домашнему уютно. Как хлеб только что из деревенской печи. Подойдет к посетителю, тронет за рукав — и тот, польщенный вниманием, ярко вспыхивает, как включенный торшер.

Среди околдованных посетителей принюхивались к картинам два человека. Один маленький, как благообразный гномик, белобородый, синеглазый. В берете набекрень. Другой — длинный и худой, как истощенный долгим перелетом журавль.

— А ведь мы его видели. Не узнаешь? — сказал гномик, кивая в сторону художника.

— Не припомню, — отвечал спутник, приглядываясь к автору полотен. — Где? Когда?

— У фонтана напротив ЦУМа. Уличный художник. Ну? Паук. Двумя руками, всеми десятью пальцами рисовал. Мы еще о его манере поспорили. Ты его фокусником обозвал.

Тощий, прищурив глаза, пристально изучает человека, обреченного на скорый и несомненный успех.

— Ошибаешься. Тот повыше был. Борода пожиже. Одет попроще. А этот — Лев Толстой подался в хиппи.

— Ну, так образ сменил. Хитрое ли дело. Ты не на него, ты на работы его посмотри. Одна рука. Ишь, шельма, как выплетает! Право слово — ворожба. Так бы и прыгнул в картину.

— Да, да, да, — закивал высокий, принюхиваясь к холсту. — А ведь я еще тогда сказал — своеобразен на удивление. Только я его не фокусником назвал. Ты забыл. Я сказал: волшебник. Однако, цена! Чуть добавить — приличную машину можно купить.

— Оно того стоит.

В день открытия галереи «Городской леший» в горах появился Страх.

Первым с этим Страхом встретился некто Кропатый. Перед Новым годом по ночам промышлял он самовольной порубкой молодых елочек. Да не в первый раз. Можно сказать, семейный, наследственный бизнес. День год кормит. Ему еще кривой дед обходные тропы показал. Неуловимый Кропатый, браконьер в третьем поколении на первой же елочке ногу посек и топор потерял. А по пути глаз выколол. Сам на пост сдаваться приковылял. Но ничего толком объяснить не смог. Так сильно заикался. «Бу-бу-бу»… — а сам дрожит и в сторону Лавинного ущелья показывает.

Редко кто теперь туда заглядывает.

Там, где ревели снегоходы и квадроциклы, колготился, мусоря, веселый народ, а над мангалами дым пах шашлыком, — дремотно, пусто, тихо.

Полусидя на самодельном шлагбауме, перегораживающем въезд в заповедное ущелье, скрестив руки и ноги, дремал лесник Самохвалов.

Голова обронена на грудь. Левая рука перемотана бинтом не первой свежести. Фуражка свалилась и лежит у ног.

Посмотреть издали — величественная картина: между двух тянь-шаньских елей, как бы у врат самой природы, объят лесник угрюмой думой.

На самом деле был он из тех невероятно уравновешенных и не обремененных посторонними думами людей, которые, как только перестают что-то делать, тут же и засыпают — сидя ли, стоя ли. Он мог спать даже на ходу. Удивительного спокойствия человек.

Самохвалов не был профессиональным лесником. Он был из разряда практичных людей, которых можно назвать «калиточниками». Найдет такой человек калитку на узкой дорожке и станет возле. Смотришь — уже несут ему со всех сторон подношения. За что, собственно?

А за то, что человек соглашается не выполнять свой профессиональный долг. Закрывать глаза и, когда нужно, поворачиваться спиной. То есть не работать.

Тихо подкатил вплотную к Самохвалову джип с непроницаемыми стеклами.

Да как загудит, что есть дури.

Встрепенулся Самохвалов, отпрянул и едва со своего шестка не свалился. Хорошо за бампер ногами зацепился.

Бесшумно опустилось стекло, и выглянул из джипа господин Папашин, чрезвычайно довольный своей остроумной шуткой:

— Так-то ты иностранных гостей встречаешь, Пахомыч. Отворяй калитку.

Господин Папашин был такой человек, что на него нельзя было сердиться даже с большого перепугу.

Можно сказать, хозяин ущелья. Это его дворец, окруженный неприступной крепостной стеной, стоял чуть ниже по ущелью. Точнее сказать, один из его дворцов, разбросанных по всему земному шару. Он только что вернулся из Испании, где тоже имел нехилую недвижимость. Приходил в себя после трагической гибели жены и сына. Время лечит все. Особенно время, проведенное в компании с юной красавицей. Это верно. Как верно и то, что ничего до конца оно не излечивает. Привез Папашин иноземцев похвастаться родной природой и поохотиться на горных ланей. Сафари, так сказать.

Сердитый, но учтивый лесник проворно отстегнул цепь, и жердь взлетела вверх: хайль, Папашин?

— Пожалуйста, Ович. Только дальше первого родника все равно не проедете.

— Это кто тебе сказал такую глупость? — удивился хозяин ущелья.

Джип легко влетел на подъем и помчался по заснеженной дороге, извивающейся между лесистых теснин, вдоль горного ручья к сияющей вершине.

И только он скрылся за елями, как лесник плюнул вслед и облегчил душу таким густым сквернословием, что, если бы слова могли материализоваться, — непроглядный туман покрыл бы все ущелье. Он поднял расплющенную колесами фуражку, отряхнул ее, похлопав о бедро. Посмотрел. Вздохнул. И выбросил в ручей.

Между тем машина миновала первый родник — и мотор заглох.

Быть того не может!

Неловко перед иностранными гостями за иностранный же автомобиль.

— Черту переехал — вот он и заглох. Здесь все глохнут, — утешил, проходя мимо, спускавшийся сверху турист в фуфайке. Локти брезентом подшиты. Очки сверкают, как две блесны.

— Постой. О чем ты говоришь? Какую черту?

— Ты, мужик, в запретный круг въехал, — охотно объяснил горный бродяга. — Тормоза отпусти, скатись метров на десять ниже — она и заведется. Дальше все равно не проедешь. И не пытайся. Дальше только пешком. Ходить-то не разучился? Поди, из кухни в зал на джипе ездишь?