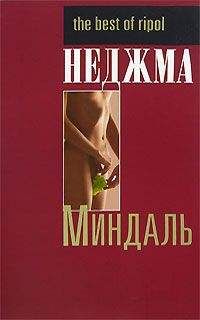

Миндаль - Вон Пхен Вон Пхен

Наша лавка располагалась на небольшой улочке в жилом квартале Сую-дон [9]. Многие жители до сих пор по старинке называют его не кварталом, а деревушкой Сую. Было непонятно, кто захочет переться за книгами в такую даль, но маму переполняла уверенность. Глаз у нее был наметан: она точно знала, что наверняка понравится книголюбам, а что нет, при этом ей удавалось все закупать по низкой цене.

Наш дом примыкал прямо к лавке. Две спальни, гостиная, ванная комната без ванны, только туалет. Вполне хватало для троих. Когда приходили посетители, можно было выйти к ним, просто поднявшись с кровати. А если не хочется работать, просто закрываешь дверь на защелку — и все. Сначала вверху сверкающей стеклянной витрины появилась надпись «Лавка букиниста», а потом и вывеску подвесили: «Книжный магазин Чжи Ын». Накануне вечером перед первым открытием магазина мама отряхнула руки и слабо улыбнулась:

— Все, больше никаких переездов. Здесь теперь наш дом.

Так и случилось. Бабуля, конечно, частенько ворчала, мол, «что это за непонятная работа?», но удивительно — дохода от книг нам вполне хватало на жизнь.

Мне тоже было там удобно. Другие, возможно, сказали бы, что «дом им понравился», или «приглянулся», или «все пришлось по душе». Но максимум чем я мог выразить свои чувства — именно словом «удобно». Или, говоря еще более точно, я сроднился с запахом старых книг. Когда я впервые втянул этот запах ноздрями, он показался мне странно знакомым, как будто я уже сталкивался с ним раньше. При каждом удобном случае я листал старые страницы и вдыхал их запах. Бабуля на это лишь ругалась: «На что сдалась тебе эта плесень?»

Книги стремительно переносили меня туда, где я бы никогда не смог побывать. Давали услышать признания тех людей, с которыми никогда бы не смог встретиться, и наблюдать за жизнью тех, кого никогда не смог бы увидеть. Они каким-то таинственным образом были под завязку набиты переживаниями, которые я не мог ощутить, и событиями, которые не мог испытать. И этим они в корне отличались от телевидения с кино.

Там, в кино, сериалах или мультфильмах, мир был расписан в подробностях: они не оставляли места, чтобы добавить туда хоть что-то свое. Истории на экране существовали лишь в том виде, как их засняли или нарисовали. Например, если в книге просто говорится, что «в шестиугольном доме на коричневой подушке, закинув ногу на ногу, сидит блондинка», то в кино или на картине за тебя решат всё: какая у нее кожа, выражение лица, да даже длина ногтей. В подобном мире я ничего уже не мог поменять.

С книгами же все по-другому. Свободного пространства там было много — пробелы между словами, отступы между строчками. Я мог забраться в это пространство, чтобы там гулять, или сидеть, или делать пометки, записывая свои мысли между строк. Пусть даже не вполне понимая смысл самого текста. Стоило открыть любую страницу — и меня уже ждала как минимум половина успеха.

— Я буду любить тебя вечно.

Даже если мне никогда не суждено будет узнать, станет ли моя любовь преступлением, станет ли она отравой или усладой, я все равно не закончу это плавание под парусами любви.

Смысл этих слов до меня не доходил, но это было и неважно. Мне хватало того, что глаза просто скользят по строчкам. Вдыхая аромат книги, я медленно рассматривал форму каждой буквы, каждую черточку, одну за другой. Для меня это было такое же священнодействие, как есть миндаль. Я ощупывал слова, словно орехи, только вместо рук были глаза. И когда нащупывал подходящее, зачитывал его вслух: «Я», «буду», «любить», «тебя», «вечно». «Даже», «если», «мне», «никогда», «не», «суждено», «будет», «узнать», «станет», «ли», «моя», «любовь», «преступлением», «станет», «ли», «она», «отравой», «или», «усладой», «я», «все», «равно», «не», «закончу», «это», «плавание», «под», «парусами», «любви».

Я произносил эти слова смакуя, словно пробуя их на вкус. И повторял снова. И снова. И снова. Пока не выучил наизусть. Если одно и то же слово произносить по многу раз, рано или поздно наступает момент, когда смысл начинает от тебя ускользать, буквы перестают быть просто буквами, а слова — просто словами. У них теряется смысл, и они начинают звучать как речь пришельцев. И тогда у меня появлялось ощущение, что такие непостижимые слова, как «любовь» или «вечно», становятся для меня ну как-то ближе, что ли. Я рассказал о своем развлечении маме, на что она ответила так:

— Все теряет смысл, если часто повторять. Сначала кажется, что ты к чему-то приближаешься, потом проходит немного времени, и тебе кажется, что что-то стало не так, потускнело, потеряло краски. И в итоге смысл просто исчезает. Выцветает до белизны.

«Любовь». «Любовь». «Лю-бовь». «Лю». «Бофь». «Лююююбооофь». «Любофьлю». «Бофь». «Бофь».

«Вечно». «Вечно». «Веч-но». «Вечь». «На». «Ветщна». «Тщна».

И смыслы исчезали. Прямо как у меня в голове, которая изначально была чистым листом.

Времена года словно поставлены на репит: запись доигрывает до зимы и потом снова возвращается на начало к весне. За дневными делами мама с бабулей постоянно то переругивались, то смеялись, но с наступлением сумерек разговоры постепенно сворачивались. Когда солнце подкрашивало вечерний воздух красным, бабуля хорошенько прикладывалась к бутылочке сочжу [10] и потом громко крякала от удовольствия: «Кхья!» Ей в такт тут же вторил глубокий грудной голос мамы: «Ух, хорошо!»

Мама говорила, что такими словами выражают счастье.

Мама пользовалась популярностью. Даже после того, как мы стали жить вместе с бабулей, она сменила несколько ухажеров. Бабуля говорила, что мужчины не обращают внимания на мамин резкий, угловатый характер и увиваются за ней, потому что внешне она очень похожа на саму бабулю в молодости.

От таких слов мама всякий раз кривилась, но говорила лишь: «Да что говорить, ты, мама, красавицей была», хотя проверить это все равно было нельзя. Я никогда особо не интересовался мамиными любовниками. Ее романтические отношения всегда развивались по стандартному шаблону. Поначалу больше интереса проявлял мужчина, но ближе к концу уже она сама цеплялась за него. Бабуля говорила — это потому, что мужчины хотят просто флирта, а мама желала найти того, кто стал бы для меня отцом.

У мамы по-прежнему была стройная фигура и большие черные глаза. Она подводила их коричневым карандашом, отчего они казались еще больше [11]. Ее прямые, черные как смоль волосы словно водоросли ниспадали до самой поясницы. Губы у нее всегда были ярко-красного цвета, как у вампирши. Изредка я перебирал ее старые фотографии. Она совсем не менялась: и на детских снимках, и на взрослых, где ей было уже под сорок, мама выглядела одинаково. Стиль в одежде, прическа, даже внешность — все оставалось прежним. Казалось, она вообще не меняется, не стареет, вечно остается молодой, только рост понемногу увеличивался с возрастом. Маме не нравилось, когда бабуля называла ее испорченной, поэтому я придумал для нее другое прозвище — «непортящаяся». Но мама опять кривилась и говорила, что это прозвище ей тоже не нравится.

Но ведь и бабуля точно так же не старилась. Ее седые волосы ни темнели, ни светлели, и ни по ее огромной фигуре, ни по тому, как она хлестала сочжу стаканами, никак не было заметно, что годы берут свое.

В конце каждого года, в день зимнего солнцестояния мы забирались на крышу, подпирали фотокамеру кирпичом и делали семейное фото: одинокий мальчик, втиснутый между двумя женщинами — вечно молодой мамой-вампиршей и бабулей-великаншей. Из нас всех на фото менялся только я — рос как на дрожжах.

И вот настал тот год. Год, когда все произошло. Это было зимой, незадолго до того, как выпал первый снег. Я обратил внимание, что у мамы на лице что-то странное. Поначалу подумал, что это просто выпавший волос, и протянул руку, чтобы его снять. Но это оказался не волос, а морщина. Она была довольно длинной и глубокой — я даже не заметил, когда она успела появиться. Тогда я впервые понял, что мама тоже стареет.