Александр Товбин - Приключения сомнамбулы. Том 2

– Уходит спутник, уходит спутник! – истошно заголосили Ика и Иза, – что ещё, Анатолий Львович, вы пожелаете всем нам, собравшимся на борту «Анны Карениной», накануне отплытия?

– Не попасть под поезд!

что за шум? (своим чередом)– Откуда здесь поезд? – вспомнил о серебристой стреле Соснин.

– Под «Плаза-Раем» проложена скоростная линия.

Под? Это была зацепка.

Тут-то у Шанского задрожали губы, он вывалился из кресла, к нему кинулся кто-то от стеллажей с книгами, укрупнился план, срезавший руку, которая торопливо прощупывала пульс. – Вы увидели в прямом эфире скоропостижную… Смерть в прямом эфире! Смерть в прямом эфире! Смотрите только у нас, – закричали ведущие всех телеканалов с разных граней экрана. С пугающим самого равнодушием смотрел Соснин, втравленный в какой-то дьявольски-неотвратимый сюжет, на эту повторную, растиражированную смерть в эфире.

– Илья Сергеевич, вы побледнели… вы его знали? – зашептала Света.

– Солнышко, кто сейчас окачурился? – громко осведомился туговатый на ухо скотопромышленник. – Какой-то искусствовед с мировым именем, фамилию не запомнила, – подмазывала губки подружка.

– Знал, знал – он мой одноклассник.

– Хорошо, что там, у немцев, концы отдал, а не здесь, как тот… ну тот, которого вынесли, терпеть не могу покойников, – выпил и спросил у телефона скотопромышленник, – отбомбился? Лады, пора братву поднимать в атаку.

На фоне чёрного неба, белой трубы с красной полосой, Иза и Ика заикались от волнения. – Нет, нельзя поверить, только что беседовал с нами в прямом эфире, такой живой, остроумный. – Прощай, люби-и-имый… – долетели старушечьи голоски с кормы. Кадр пересёк Розенбаум в военно-морской фуражке, грянул оркестр; «Анна Каренина» медленно отплывала.

– Жизнь продолжается! – хлопнул в ладоши конферансье на эстраде… создатель атмосферы не унывал.

Выпили виски, но Света не могла успокоиться: что замышлял Тима, где Алиса? Испуганная, прижалась к Соснину, её била дрожь.

Как мог быть аквапарк на одном уровне с… нет, аквапарк был на отметке земли, а они почему-то спускались, спускались.

Но и поднимались? Почему поезд виднелся то там, то здесь, когда прогуливался вдоль кухонь?

– Марат Унгуров заявил «Интерфаксу», что он…

– Ещё бы! Кто бы на его месте не взбеленился?

– Он отплатит, не сомневайтесь.

Официант принёс сумку. – Вы танцевали, оставили без присмотра, а служба безопасности… – жевал жвачку, – вдруг взрывчатка? Белая бабочка у основания тощей шеи сбилась вбок, на смокинге не хватало пуговицы, сине-розовое полотенце на бёдрах смялось. Соснин и себя увидел со стороны – да, сыч, мучается надуманной чертовщиной, таскается с писаной торбой, когда все веселятся.

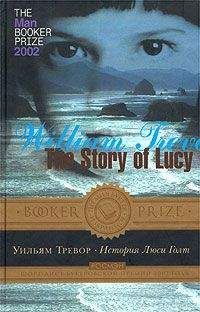

Хотя не все веселились, не все, и не всё катилось по заведённому. И то правда, с долгожданным скандалом вручили «Букера», проводили «Анну Каренину», культурная программа была исчерпана, а будто б чего-то ждали. Всем уже мало было алкоголя, музыки. Но чего ещё стоило дожидаться?

Демоны ночи вмешивались в заведённую ритмику торжеств – гульба, если присмотреться, шла наперекосяк. Попрежнему жевали, пили, смеялись, изнемогали в танцах… но накапливалось странное раздражение. Даже сдержанный и корректный Веняков, который до сих пор чинно ужинал за отдельным, изысканно сервированным столиком в ареале французской кухни, принялся неприлично-громко, с форсированным нешуточным негодованием прононсом выговаривать за какие-то кулинарные упущения звёздному шеф-повару, выписанному из Парижа. А вышколенный официант, отчаливая от японской кухни, выгороженной ширмочками, увешанной фонариками из красной папиросной бумаги с чёрными иероглифами, споткнулся на ровном месте и шумно уронил поднос с пиалками саке и какой-то зеленоватой кашицей. И кто-то наливал вино мимо бокала, там и сям закипали свары. Музыка, набрав инерцию, гремела, гремела…

Света бросилась искать Алису, Соснин едва поспевал за ней. – Зла не хватает, зла не хватает, – выкрикивала на бегу.

Кухонный чад, как отрыжка пира… плавкий ночной парфюм.

Пробежали мимо зеркальной залы перед уборными, в ней пошатывались расхристанные призраки, один, бледный, как смерть, мокрый, только-только извлёкший голову из-под крана, причёсывался неуверенными движениями.

Во многих кабинках для просмотра жёсткого порно были бесстыдно отдёрнуты горячие парчовые шторы, на мониторах бушевал душный барселонский секс-фестиваль, рутинный лязг доспехов аккомпанировал болезненным соитиям в «Камелоте», но зрелище уже стало чересчур изобильным, чтобы распалять… двое плечистых дядек в расстёгнутых рубашках с воланами нехотя предавались телячьим нежностям, трудяга еженощного счастья, негритянка с голой грудью, но в белых кружевных панталончиках, устало массировала обвислость вялого толстяка с придурковато открытым ртом; на банкетке, у продолговатого зеркала, вместо того, чтобы воспользоваться вибратором… в воздухе витал приторный запашок порока, на ковриках валялись смятые бумажные салфетки.

Алису вытащили из переполненного «Кальян-бара», еле довели до стола… жадно выпила виски, закурила.

– Тебе что, мало там… – накинулась Света.

У Алисы на сиреневой блузке розовело мокрое пятно от помады, наверное, слюна капала, когда с кальяном блаженствовала.

Молча выпятив нижнюю губу, выдыхала дым, глядела куда-то вдаль, сквозь стены. Потом, блеснув розовым лаком на ноготках, придавила сигарету в пепельнице, сказала. – Горькая. Света вытерла ей, как маленькой, надушенным платочком глаза, нос.

– Что с Тимой, где он?

– Ему опять звонил кто-то, потом виски взял, сам звонил, учинял взбучки, потом пошёл организовывать какую-то встречу, я, чтобы не оставаться одной… да, у него ещё тётка где-то за океаном в автокатастрофе погибла; Алиса повторялась.

По щекам её опять покатились крупные слёзы, опять обхватила голову руками, покачивалась. Зла не хватало… Света погрузилась в раздумье.

Где был Тима, кого встречал?

А он-то почему здесь, почему его должны трогать несуразицы этого плохого спектакля? С какой стати он, обессилевший зритель, вовлечён в сомнительную возню, пружины которой никогда не нащупает? Разве не бесполезно вникать в чужие резоны, дрязги, искать мотивировки позывов, страхов? – досадовал Соснин, спасовав в очередной раз перед динамичной неразберихой. Ощутил вдруг приступ тошноты, словно попал в болтанку, – что, рассосались свои проблемы? Скоро суд, совсем скоро, послезавтра. Неожиданная мысль прошила, как пуля. И неожиданно – без всякой связи с ждущими его неприятностями – вспомнил о печальном конце Герки, Вики. Чужие судьбы занимали больше, чем собственная судьба? Стало душно, не хватало воздуха.

Да, что-то менялось, пугающе менялось… атмосфера прежде всего.

Но… с олимпийской отрешённостью от пьяного шума, музыки осматривали вигвам индейской кухни с погашенным очагом профессорша и Головчинер. – Не могу согласиться, Илия Илипповна, раньше тоже… на «Крыше» чудесную бастурму на вертеле жарили! А восточный салат из тёртой редьки с гусиным жиром и шкварками под ледяную водочку? Головчинер будто б направлялся на семинар – зажал подмышкой бухтинский бестселлер «Роман как тайна» с неаккуратно торчавшими загнутыми закладками.

Головчинер и профессорша направлялись…

Соснин выскочил из-за стола, интуитивно нырнул за ярко светившийся постер, пригнулся – с Головчинером решительно не желал встречаться; прижался щекой к Алисиным губам, холодным, гладким, словно зашлифованный лёд… твёрдым, как у покойницы.

– Сперва вывел числовые зависимости аналитически, затем сверился по «Современным запискам» и ахнул, – совмещал гастрономический экскурс в прошлое с математико-филологическими пояснениями Головчинер; профессорша, чуть склонив очкастую головку, внимательно слушала.

– Даниил Бенедиктович, вы знали искусствоведа с мировым именем, который только что умер в прямом эфире?

– Да, – потрогав ямку на подбородке, – близко знал ещё по «Сайгону», посещал хэппенинги в его котельной, мы дружили, хотя спорили… ужасно, ужасно.

Головчинер с профессоршей свернули, ещё шаг и… Метнувшись, скорчившись, снова успел укрыться за постером, хотя Головчинер-то ничуть бы не поразился, застигнув его в столь нелепой позе, скособоченным, ползающим по полу, улыбнулся бы, свернув губы трубочкой, как ни в чём не бывало: привет, привет. Плохой спектакль, плохой спектакль, но я в нём почему-то играю, причём бездарно, – успел со стороны глянуть на окружающих и на себя Соснин и приник к противоположной поверхности постера, прижался к прекрасным прозрачно-пустым глазам, ощутил прикосновение вовсе не щекочуще-острых, а холодных и гладких Светиных ресниц, век. Сёстры, опьянённые своими тревогами, не заметили его отсутствия и престранных напольных манёвров у постера. Уселся, отдышавшись, за стол.