Элвис Пресли. Последний поезд в Мемфис - Гуральник Питер

Он начал свою карьеру на радио еще подростком, в родном Масл–Шоулз, штат Алабама, и к двадцати двум годам уже занимался техническим обслуживанием сети радиостанций, вещавших с «Пибоди Скайуэй». Несмотря на любовь к биг–бендам — братьев Дорси и Гленна Миллера, Фредди Мартина и Теда Уимса, — он начинал понимать, что рамки этой музыки весьма ограниченны: «Симпатичная певичка сидит там и только там, а музыканты, которые играли эту чертову вещь, наверное, четыре тысячи раз, по–прежнему переворачивают ноты!»

В то же время Сэм всем сердцем верил в музыку, на которой вырос, — в торжественные песнопения спиричуэле — негритянской церкви, в сказки и песни дядюшки Сайласа Пэйна, который работал на отцовской ферме и рассказывал мальчику истории о мемфисской Бил–стриг, о путешествиях на Паточную реку, о пирожных и колбасных деревьях, что растут в Африке. «Я слушал это волшебное пение: окна черной методистской церкви — всего в полу–квартале от баптистской церкви Хайленд — были раскрыты настежь, у меня мурашки шли по спине от их ритмов! Даже когда они занимались прополкой, они делали это в ритме, который лишь иногда менялся, и эта ритмичная тишина хлопковых полей была прекрасна: то тут, то там раздавался удар мотыги о камень, а потом, когда они принимались вскапывать комья земли, кто–то затягивал песню. И если ветер дул в мою сторону — поверьте, ничего более красивого я не слышал!»

Многие его сверстники росли с таким же ощущением, но, став взрослыми, сочли все это ребячеством и, говоря словами Сэма Филлипса, приспособились. У Сэма Филлипса были другие взгляды, он верил — искренне и не сомневаясь — в право выбора, независимость, индивидуальность. Он верил в себя и верил — вплоть до того, что, будучи еще подростком, говорил о своих убеждениях вслух на публике, — в огромные возможности и красоту афроамериканской культуры. Он искал «истинную, не покрытую шелухой музыкального образования негритянскую музыку», он мечтал, что рано или поздно обнаружит «негров, чьи башмаки заляпаны грязью хлопковых полей, в заплатанной одежде… они будут играть на своих разбитых инструментах, но их техника исполнения окажется безграничной». Музыка, которую он хотел записывать на пластинки, была именно той самой музыкой, которую транслировал в эфир Дьюи Филлипс.

Повод для встречи с Дьюи Филлипсом дал муж его тетки Джимми Коннолли — он был главным менеджером 250-ваттной радиостанции WJLD в Бессемере, Алабама, куда перешел на работу из Масл–Шоулз, где первый раз пути его и Сэма Филлипса пересеклись. Так вот, Джимми Коннолли организовал радиопрограмму, которая называлась «Час атомного буги–вуги». Это была дневная программа, немного напоминавшая ту, которую вел в Мемфисе Дьюи; так или иначе, передачу принимали по всему Югу: черная музыка на белой радиостанции с большой негритянской аудиторией, но с быстро растущим числом ничего не подозревающих о своем новом пристрастии белых слушателей, покупательная способность которых — пока еще не изученная — тоже росла. Владелец радиостанции, некий мистер Джонсон, разочаровался в шоу Коннолли, — по его мнению, программа была «слишком примитивной», на что Сэм заявил своему дядьке: «Знаешь, тут у нас на радио работает один тип — ты не поверишь!» Джимми предложил поговорить с Дьюи на предмет его переезда в Бессемер, Сэм согласился, но что–то ему в этой затее не нравилось: «Я не хотел, чтобы Дьюи уезжал из Мемфиса. Я даже пошел на попятную, я сказал Джимми: «Знаешь, твой «Час атомного буги–вуги» — просто фантастическая программа! Но, понимаешь, я не уверен, что Дьюи подходит для нее. Этот парень работает ночью, создает специфическую атмосферу… Нам здесь, в Мемфисе, требуется именно то, что делает Дьюи Филлипс». Я мог бы дать Дьюи примерно такую же работу, но я сказал ему: «Знаешь, Дьюи, я хочу попробовать кое–что иное, что–то в области записи пластинок».

Кто знает, что они делали сразу же после этой первой встречи? Может, прогуливались по Бил–стрит, где Дьюи, которого многие поклонники описывали как «человека, безразличного к расовым предрассудкам», мог пойти куда ему вздумается — там, на Бил–стрит, как заметил с двойственным чувством Сэм, Дьюи был «героем, все обожали его». А может, отправились на ипподром, где в тот вечер вполне могли выступать Рой Браун, Ларри Дарнелл или Уайнони Харрис. Или же нос к носу столкнулись с хозяином одного из клубов, антрепренером Эндрю Митчеллом по прозвищу Колибри, или же налетели на самого блюз–боя Бил–стрит — Би Би Кинга — примерно в то время Сэм начал записывать его для калифорнийской фирмы RPM. А в Хэнди–парк наверняка выступал человек–оркестр Джо Хилл Луи. А может, они решили заглянуть в закусочную Джонни Миллза, что на углу Четвертой улицы и Бил–стрит, — там подают отменные рыбные сандвичи.

В общем, не важно, куда они направились, — Дьюи, по–видимому, везде узнавали и приветствовали радостными возгласами, а он в ответ в своей добродушной и непринужденной манере отвечал на эти приветствия. Тем временем Сэм, куда более сдержанный, замкнутый и даже официальный, оставался в тени, подмечая все детали сцены, которая потом надолго останется в его памяти. Он мечтал о Бил–стрит задолго до того, как впервые увидел ее — он знал эту улицу по рассказам дядюшки Сайласа, и его первая встреча с ней, когда ему только сравнялось шестнадцать, полностью соответствовала ожиданиям. Вместе со старшим братом Джадом и несколькими друзьями они ехали в Даллас послушать проповедь преподобного Джорджа У. Трюитта, но его как магнит притягивала Бил–стрит, потому что «для меня Бил–стрит была одной из достопримечательностей Юга. Мы въехали на нее в пять или шесть утра, накрапывал дождик, но мы просто ездили вверх и вниз по улице, и это превосходило все мои ожидания! Не знаю, сумею ли я объяснить даже сегодня — должно быть, глаза у меня были вытаращены, потому что я упивался зрелищем: пьянчужки, шикарно разодетые молодые люди, старики, местные щеголи, рабочие, тянущиеся на хлопковые поля. Глядя на них, я понимал: все они, черт возьми, счастливы быть здесь! Бил–стрит представлялась мне чем–то таким, о чем, как я надеялся, в один прекрасный день смогу сказать: я часть этого!» Такую картину рисовал себе Сэм Филлипс, и он все еще видел ее, когда шесть лет спустя приехал в Мемфис с женой и грудным сыном. Мемфис завораживал его, но волшебная сила исходила вовсе не от элегантной обстановки отеля «Пибоди» или же со Скайуэй, откуда шли трансляции концертов биг–бендов, — его манила Бил–стрит, манила так, что он никогда не сможет объяснить природу этой тяги; а сама Бил–стрит, как потом выяснится, так никогда и не станет удобным для него местом.

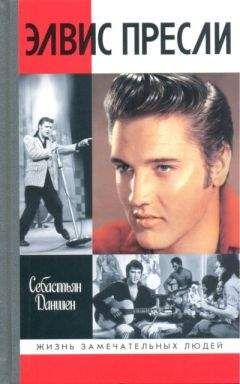

Сэм и Дьюи Филлипсы стали ближе, чем родные братья: они поддерживали друг друга в трудные времена и, конечно же, старались встречаться как можно чаще. Очень недолго они были деловыми партнерами, около месяца или двух сразу же после той первой встречи — тогда Сэм учредил фирму граммзаписи The Phillips, на которой официально вышла только одна пластинка («Boogie In The Park» Джо Хилла Луи, тиражом триста экземпляров); затем по непонятной причине Сэм закрыл компанию. И все же, несмотря на общие взгляды, идеалы и мечты и даже несмотря на тот факт, что они работали в одной и той же сфере (некоторое время Сэм продолжал записывать для разных фирм блюзовых исполнителей, таких, как Хаулин Вулф и Би Би Кинг, и в конце концов организовал собственную фирму грамзаписи; а Папаша Дьюи заматерел и становился все более и более крупной шишкой на радио), им не суждено было столкнуться в бизнесе или анналах истории еще четыре года. То есть спустя год после внезапного появления в принадлежащей Сэму Филлипсу звукозаписывающей студии «Сан» восемнадцатилетнего Элвиса Пресли.

Семейство Пресли появилось в Мемфисе сравнительно недавно, в 1950 году; осенью 1948‑го, когда их единственному сыну было тринадцать, они собирали пожитки в своем родном Тьюпело, штат Миссисипи. Они трудно приспосабливались к городской жизни. Несмотря на то, что глава семейства Вернон большую часть времени, пока шла война, работал на военном заводе в Мемфисе, к размеренному послевоенному ритму он так и не привык — первые несколько месяцев после переезда семья из трех человек ютилась в крохотных каморках разных пансионов. Настороженный, замкнутый, застенчивый и нелюдимый мальчик явно робел в новом окружении, и в день начала занятий в новой школе «Хьюмз–Хай» (здесь с седьмого по двенадцатый класс занимались сто шестьдесят учеников) он сидел дома до тех пор, пока отец буквально за шиворот не вытащил его на улицу и не отправил в класс. Вернон вспоминал, что «мальчишка так нервничал, что глаза у него вылезли на лоб. Когда я спросил его, в чем дело, он ответил, что не знает, где находится школа, когда начинаются занятия, и вообще, там так много детей. Он боялся, что они станут смеяться над ним». Неразговорчивый и подозрительный Вернон понимал: в каком–то смысле его семья производит на родственников и соседей впечатление людей, живущих в своем собственном, очень закрытом мире. «Я немного поразмыслил, — рассказывал Вернон, — и понял, что он имеет в виду. И я сказал ему: «Сынок, сегодня можешь в школу не ходить, но завтра ты отправишься туда к девяти часам, и никаких отговорок!»