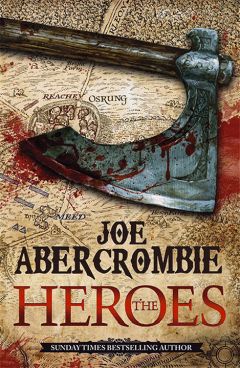

Джо Аберкромби - Герои

— Непрестанно надеясь, что я одолею Доу?

— Разумеется.

— Так значит, вовсе не ты послал ребят убить меня на твоей раздаче оружия?

Трубка застыла на полпути ко рту Долгорукого.

— Зачем бы мне такое творить?

— Потому что Сефф оставалась заложницей, а я слишком задавался, чтобы договориться с Доу, вот ты и решил врезать по горшкам чуток посильнее.

Долгорукий прикусил кончик языка, довёл трубку до конца пути, опять затянулся — но та была уже мертва. Он выколотил пепел об камни у огня.

— Если уж бить горшки, то, такое моё мнение, надо бить… чем-нибудь покрепче.

Кальдер медленно покачал головой.

— Почему ж ты не велел своим старым мудням убить меня, пока мы сидели у костра? Чтоб уж наверняка?

— Мне надо было подумать о моей репутации. Коли дело касается кинжалов во тьме — я беру их со стороны, держу своё имя незапятнанным. — Долгорукий не выглядел виноватым. Он выглядел сердитым. Даже обиженным. — Не сиди тут с разочарованным видом. Не притворяйся, что не творил дел и похуже. Как насчёт Форли Слабейшего, а? Ты ж убил его ни за что ни про что?

— Я — это я! — выпалил Кальдер. — Всем известно, что я обманщик! Просто я… — Вслух прозвучало глупо. — Ждал от тебя лучшего. Я-то считал тебя правильным мужиком. Считал, ты поступаешь так, как встарь.

Долгорукий презрительно всхрапнул.

— Встарь? Ха! Люди любят, затуманив взор, мечтать о том, как оно было раньше. Эпоха Героев и всякое такое. Что ж, я-то помню, как поступали в старые дни. Я там был, и хрен ты найдёшь разницу с тем, как поступают в дни новые. — Он придвинулся вперёд, тыча в Кальдера чубуком трубки. — Хватай, что можно, везде, где сумеешь! Народу, поди, нравится точить лясы о том, как твой отец поломал все устои. Они любят, когда есть виноватый. Вот только он делал всё в ряд с другими — просто лучше их. А песни поют победители. И выбирают любой мотив, какой захотят.

— Я сейчас как раз выбираю, какой мотив споют по тебе! — прошипел Кальдер, вспыхивая гневом. Но, «гнев — это роскошь, которую человек на почётном сиденье не может себе позволить». Так говорил отец. Пощада, пощада, всегда думай о пощаде. Кальдер сделал долгий, болезненный вдох и через силу выдавил покорное признание. — Но, может статься, и я поступил бы так же, коль разок влез бы в твой плащ, а пока что у меня так мало друзей. Деваться некуда — мне необходима твоя поддержка.

Долгорукий усмехнулся.

— Она твоя. До самой смерти, больше не думай об этом. Ты из нашей семьи, парень. В семьях порой не всегда бывает ладно, но в итоге лишь на них одних можно положиться.

— Так, бывало, говорил мне отец. — Кальдер неспешно встал и снова до боли тяжко вздохнул самым нутром. — Семья. — И он побрёл через костры, к шатру, который недавно был шатром Чёрного Доу.

— И? — проскрипел Трясучка, нагоняя его на шаг.

— Ты оказался прав. Старый хуй пытался меня убить.

— Мне совершить ответную любезность?

— Клянусь мёртвыми, нет! — Он с трудом приглушил голос, пока они шли вперёд. — До тех пор, пока не родится ребёнок. Я не хочу расстраивать жену. Пусть всё устаканится, потом сделай по-тихому. Как нибудь так, чтобы всё указывало на кого-нибудь ещё. Может, на Гламу Золотого. Получится?

— В делах убийства у меня получится в любом, каком угодно виде.

— Говорил я, что Доу должен был найти тебе применение получше. Ну ладно, меня ждёт жена. Иди, повеселись.

— Попробую.

— Заодно, скажи — а как ты веселишься?

В глазу Трясучки сверкнуло, когда тот отворачивался, — вот только там и так постоянно проблёскивало.

— Я точу свои ножи.

Кальдер не разобрал до конца, шутит ли он.

Молодая закалка

Уважаемая госпожа Уорт,

С безграничной скорбью должен известить вас о смерти вашего сына, павшего в сражении при Осрунге. Писать такие письма входит в обязанность командира, но я был удостоен чести знать вашего сына лично, и за все годы службы мне редко выпадало служить с таким решительным, достойным, умелым и отважным товарищем. Он воплощал в себе все качества, присущие настоящему солдату. Не знаю, смогу ли хоть как-то утешить вас перед лицом этой огромной утраты, но не будет натяжкой, если я заявлю, что ваш сын погиб, как герой. Для меня было честью знакомство с ним.

Примите глубочайшие соболезнования, ваш покорный слуга,

Капрал Танни, знаменосец Первого полка Его величества.

Танни выдавил вздох, тщательно-тщательно сложил письмо и провёл ногтём две ровные, чёткие стрелки загиба. Наверно, худшее письмо, из всех, что когда-либо получала бедная женщина, и его долг перед ней — провести достойные стрелки. Он упрятал письмо внутрь кителя рядом с таким же для госпожи Клиге, открутил колпачок желтковой фляжки и пригубил, потом обмакнул перо в чернильницу и взялся за следующее.

Уважаемая госпожа Ледерлинген,

С безграничной скорбью, должен известить вас о смерти вашего сына…

— Капрал Танни! — Желток приближался залихватской походкой — чем-то средним между походками сутенёра и работяги. Сапоги изгвоздились в земле, заляпанный китель расстёгнут, обнажая полоску голой потной груди, загорелое лицо поросло несколько дневной пёстрой щетиной, и, заместо копья, через плечо он перекинул лопату. Короче говоря, выглядел заправским старожилом армии Его светлейшего величества. Он подошёл и встал у гамака Танни, присматриваясь к бумагам. — Расписываете всех своих должников?

— На этот раз — свои долги. — Танни искренне сомневался, что Желток умеет читать, но тем не менее, надвинул на неоконченное письмо лист бумаги. Если его раскроют, его репутация погибла. — Всё хорошо?

— Всё более-менее ничего, — сказал Желток, ставя лопату, хотя за его весёлым настроем, похоже, скрывалось немного грусти. — Полковник отсылал нас поработать на захоронениях.

— Угу. — Танни всунул пробку обратно в чернильницу. Он и сам изрядно отработал на захоронениях, и эта служба никогда не являлась желанной. — После битвы всегда приходится прибираться. Многое надо привести в порядок — и тут, и дома. Бывает, грязь, которую намело за три дня, выведешь только за долгие годы. — Он вытер перо о клочок тряпки. — А бывает — не выведешь.

— Зачем же так делать? — вопросил Желток, мрачно глядя на залитый солнцем ячмень, простиравшийся навстречу далёкой дымке холмов. — Я хочу сказать: столько трудов, столько погибших, и чего же мы тут добились?

Танни почесал голову. Желток ещё не представал перед ним в философском обличье, но, наверное, у каждого бывают свои минуты задумчивости.