Алина Литинская - Эхо шагов

Все. Меня работы потрясают.

«Бабушка» — настоящий симфонизм цвета: теплые-теплые фигуры на фоне холодной серо-голубой стены. Это — шедевр. И ритм, и пластика, подлинно полифоническое произведение.

А «Братья» — вообще, это удивительно: это живопись, но глаза закрываешь — и послевкусие, как от графики. С одним красным пятном. Но мышление художника симфонично. Иногда кажется, что набросок — это затакт к серьезному монументальному произведению и в наброске — зерно симфонии, как и случается в вступлениях к крупным произведениям.

А вообще, смотрите, смотрите…

Вышесказанное хотелось бы взять в кавычки, но не могу: это не цитата, а воспроизведение по памяти. Так или почти так говорили на выставке, куда пришли… кто только не пришел. И художники, и музыканты, и натурщики… да кто хотел, тот и пришел, Миша был бы счастлив.

Когда Володя заканчивал школу, Мише было лет 10–11. хорошо еще, что учились в одной школе, художественной, вместе ездили. Вернее, не ездили, а бегали. Толпы озябших людей, ожидающих транспорта, посадки-пересадки, а в транспорте холод немилосердный. И брать его, трамвай, надо штурмом… Одним словом, легче пробежаться.

У Володи время трудное: выпуск на носу. Но он идет на все пятерки, вроде, отличие светит. Если так, значит, художественный институт становится реальностью. Если ничего не помешает…

Выпускной вечер — настоящее торжество. Володя Вайнштейн — победитель. Будут вручать ему торжественно грамоту, аттестат. Конечно, Миша будет в зале. А где ему быть в такой вечер? Не в детском доме оставаться, когда у ребят праздник. Володя взял брата с собой, чтобы еще и подкормить. Вон, столы накрывают мамы из родительского комитета, а Мишка вечно есть хочет.

После вечера, после счастливой ночи — на Днепр. Как положено, рассвет встречать. И малый Мишка с ними. А куда его девать?

Решили искупаться на рассвете, как боевое крещение в канун новой жизни.

У Володи был спортивный разряд, и он первый пошел в воду. Лег на спину и… запел. И понесло его тихим-тихим течением, без всплесков, без беспокойства для утренней тишины.

Только песня.

И вдруг она прервалась, и голова Володи исчезла под водой.

Володю не нашли.

Так Миша стал свидетелем того, как ушел последний из семьи.

«…Не останавливайся, Машка, не останавливайся…»

Он очень далек от назиданий, и в общении с учениками, и вообще с людьми. С младшими, в особенности. Это — не назидание. Он слушал Машу — впервые. Это был сольный концерт ее на предпоследнем курсе консерватории. Следующий год последний, решающий. Играла она удачно, настроение было приподнятым.

На обратном пути из консерватории нас застал дождь — весенний, теплый. Стоял апрель. Миша раскрыл зонтик над Машей, чуть отстранившись от попутчиков. «Машка, не останавливайся… То, что сейчас — прекрасно, но все еще катится само; ты еще студентка. То, что будут через год и дальше…»

Через год. То, что будет через год, лучше не знать заранее. Это будет 81-й год, последний год Миши Вайнштейна.

А пока невозможно думать об этом и верить в это. Пока — праздник.

— Слушай, — говорит Миша, — а вся эта гурьба к тебе идет? Это замечательно! А куда ты их денешь? Куда посадишь?

Дошли до угла, Миша говорит:

— Не ждите меня, идите вперед, я догоню.

Через десять минут приходит:

— На, отнеси эту торбу на кухню, может, что сгодится.

Ничего себе — «сгодится». Чего только там нет.

А Миша трется вокруг плиты на кухне, ему от той «торбы» — ничего, ни-ни.

— Супу дашь? Урра! Мне снова лучше всех! Мне суп дали!

Ну, что за свойство! Вокруг него никогда не бывает обыденности. Даже тощая куриная нога притворилась роскошью натюрморта. Золотистое вино в бокале подрагивает и искушает. А Миша хохочет, не замечая соблазнов.

— На кого я похож? На Генриха? На Ричарда?

Берет надвинул на ухо.

— На Рембрандта?

Перед уходом:

— А шалахмунэс (угощение с собой)? А шалахмунэс детям?

Шалахмунэс — это святое. Никто не уходит без него. И мой выросший взрослый сын кричит мне вдогонку, когда я ухожу:

— Мама, шалахмунэс!

По сей день. Почти.

Такое длинное, такое путаное путешествие по жизни. Перечитала — вспомнила: где мы сына моего оставили? Неужели на балконе? Или улегся в постель? В Седневе оставили, в Доме творчества.

Мы с Мишей зашли в комнату поглядеть на Леньку (сейчас пойдем искать Нину с детьми), а тот с любопытством смотрит на Мишу. Вроде видит его впервые, а Миша ведет себя, как старый знакомый. Я говорю:

— Дядя Миша — папа Вовы и Даши Вайнштейн.

— И тети Нины? — спрашивает догадливый Леня. Миша хохочет громко, заливисто:

— А ведь прав, подлец!

Нина, Ниночка. Вот она стоит рядом в своей широченной юбке с оборками и никогда никуда не торопится. И загадочно улыбается глазами. Она не знает, что такое циферблат. Она не решает проблемы. Они либо разрешаются сами, либо висят — висят, пока не усохнут. Она ни в чем не виновата: она оккупирована. Всю ее территорию заняла женственность, не оставив места ни для чего другого. Когда она ходит, она все равно стоит.

Она знает, что мы смотрим на нее глазами Миши и что так будет всегда. И она пример того, что на свете есть вещи, прекраснее понятий вины и правоты.

А пока Миша говорит:

— Пусть Ленька ко мне приходит. По средам. Только без глупостей. Слышишь?

Вспоминаю об этом лишь затем, чтобы признаться: все мы завидовали Лене. И Маша, и я.

У Маши была уловка: она могла сделать вид, что тоже хочет учиться рисованию. У меня же и этого не было.

Год ходил мой сын к Мише — и это было счастливое время его жизни.

…И все все знали и все равно не могли поверить, что это может случиться. Что когда-нибудь этот человек может не прийти, не одарить, не осветить собой.

Как-то вечером, нежданно, прямо из мастерской, приходит и в дверях, не переступая порог:

— Помираю, братцы…

В одной руке Ленины часы — тот забыл их в мастерской, в другой руке — апельсин. Рядом с ним лицо Миши еще отечнее, еще землистее.

Так он и будет стоять в проеме, пока эта дверь будет существовать в моей памяти. Но ни тогда, ни в последующие два с половиной месяца ему уже помочь не могли: это был обвал.

Сколько же людей на свете знали Мишу!

Это не только братья-художники, и не только врачи, которые его любили, и не только натурщики, и не только столяры и плотники из Худфонда, и не только дежурные из мастерских, и не только поэты, писатели. Пришли совершенно чужие люди. Случайно однажды столкнувшиеся с ним и обогретые им походя, ненароком, из-за его неиссякаемой потребности делать что-то хорошее для людей. Подходили (как же быстро докатилась до них дурная весть), обращаясь к нему с укором, как к живому: «Ну, что же ты, Миша…», словно он подвел, словно чего не доделал или не дал им довершить чего-то.

Таким и осталось это чувство, каким оно было в восемьдесят первом. Ничего не изменилось.

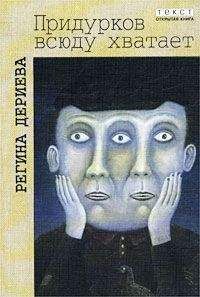

P. S. Как бы отдельной страницей существуют воспоминания о том, как провели мы год после Миши в мастерской, рассматривая и держа в руках каждую работу; о том, как увидели в нем, в Мише, нескольких разных художников, о том, как они уложились во времени, влившись в русло зрелого художника Вайнштейна; о том, как вольна была его кисть, о том, как смело пробовал он разные манеры письма и как менялся его вкус; о том, как прошла выставка — через шесть лет после смерти Миши — и как узнали о том, что был он, оказывается, преследуем за то, что ослушался «генералов» (или пешек?), запрещающих художникам разговаривать и видеться с Марком Шагалом, посетившим Москву; а он, Миша, бывший мальчишка из детдома, запрыгнул в лифт, в который вошел Шагал, и видел его лицо близко целых… столько-то секунд. Небоскребов в Москве, как известно, нет. И что сделал он потом по памяти крошечный портрет Шагала — миниатюру удивительной красоты. И что Шагал ничуть не заблуждался насчет того, где находится. Потому что крикнул, выходя из лифта: «Остерегайтесь!» Но не сказал — как.

И что мы, находясь в мастерской, не только радовались и печалились, но и воочию убеждались, что сама жизнь Миши — беспрерывный творческий акт, и что последние годы — годы постоянно пульсирующей тревоги за близких людей. Но выход у художника был только один: работа. И он работал до последней возможности.

Тоша

…и здесь кончается искусство

и дышит почва и судьба.

Б. ПастернакБывают дни, которые запоминаются именно тем, что ничего в них не произошло. Ничего не произошло, кроме самого дня, его освещения, последовательности того, что называется «ничего не произошло», и той скрытой, тихой музыки, что заключена в самом течении такого дня.