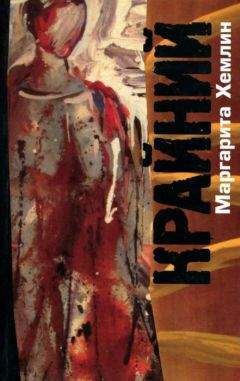

Маргарита Хемлин - Крайний

Гриша засмеялся и попросил меня не пугаться.

Я спросил:

– Что ты за мной ходишь? Что надо? За хорошее отплатить хочешь?

– Может, и хочу.

Гриша достал из кармана шинели бутылку самогонки.

– Закусить есть чем?

– Найду.

Гриша поступил работать в милицию два месяца назад. Я выразил удивление, что сын полицая принят на такую ответственную должность при оружии.

Гриша положил на стол пистолет и любовно его погладил.

– А что… Сын же ж за отца не отвечает. Или ты как думаешь?

Я промолчал.

– Товарищ Сталин нас учит, что не отвечает. Говори, Нишка, что ты тут сидишь и чего моего батьку тряс як грушу. Он тебя лично спас? Молчишь?

– Спас. А других евреев стрелял.

– Он же ж не все время стрелял. Он один раз стрелял. И не сам, а в ряду. Говорит, сильно не целился. Может, и не попал.

– Может, и не попал. – Я согласился. – Так и я его не сильно тряс. Он от болезни придумал.

Гриша выпил. И я за ним.

Гриша повеселел, хоть грустный и не был с самого начала.

– Слушай, Нишка, тут ориентировка пришла. Ищут хлопца лет двадцати. Худой. Волос шатенистый. Глаза голубые. Стрижка полубокс. По виду еврейской нации. Носатый и губастый.

Он смотрел на меня и описывал, как на портрете. Только полубокс мой пропал. Волосы выросли. Я их ножницами Янкелевыми постригал для порядка. Но не полубоксом. Нет, не полубоксом. И усы у меня отросли. Не густые, а усы.

– Особая примета, – продолжал Гриша, причем держал папиросу на отлете и щурился, как артист на фотографии. – Зализ коровиный. Как раз посередине, где волосы на лобе кончаются.

Да. И зализ. С зализом ничего никогда не сделаешь. Никогда и ничего.

– Предположительно житель города Чернигова.

Я собрал чувства в кулак и сказал:

– И что этот хлопец натворил особенного?

– Ничего особенного. Бандит. Человека убил ни про что. Хорошего человека. Рабочего. Коммуниста.

Мне стало обидно. Но я сдержался.

Гриша расчетливо добивал:

– И самое интересное, фамилия этого бандита известна. А поймать не могут.

– И какая фамилия? – Я уже не держался на земле, а висел в воздухе.

– А фамилия красивая. Сам и скажи.

Гриша поднялся с папиросой. Он затягивался неровно, и папироса потухла.

Я сказал спокойно:

– У тебя папироска потухла. Дать спички?

Гриша отвел взгляд на папироску. Я схватил пистолет со стола. Направил на Гришу.

– Сядь, Гриша. Выпей стаканчик. А то выстрелю.

Гриша и не подумал садиться. Кинулся на меня, выбил пистолет.

Мы начали драку.

Цветок выступал на моей стороне. Но больше гавкал и играл. А все-таки немножко рассеивал внимание Гриши: то за рукав его потянет, то за сапог прихватит. Гриша отпихнул собаку сапогом, но не рассчитал, и Цветок обкрутился у него вокруг ноги. Гриша растянулся на полу. Я ударил его табуреткой по голове. Потекла кровь. Гриша затих. Я подобрал пистолет, сунул за пояс.

Я сел на Гришу сверху, приставил табуретку ножкой к горлу. Жду, что он сейчас откроет глаза. Нет. Тишина.

Гриша очнулся через полчаса. К тому времени я перетащил его на лежанку. Обвязал голову.

Цветок бегал по землянке. Разносил кровь в разные стороны.

Я позвал громко:

– Гриша! Гриша!

Он ясно посмотрел на меня.

– Дурной ты, Нишка… – И опять замолк, но хотя бы с открытым взглядом.

Я сказал:

– Зачем ты сюда пришел, Гришка? Ты меня сдать в милицию пришел? Сдавай. А глумиться не надо.

Гриша сел, а рукой держался за голову. Повязка намокла, но новой крови не появилось.

– Если б я тебя хотел сдать, я б не один пришел. Я б по закону пришел. С товарищами. А я без товарищей. Сам. Ты мне лучше скажи, зачем ты человека прикончил? Коммуниста причем.

– Он не коммунист. Он фашист. Пленный, а фашист. Он мне сделал провокацию. И я на провокацию поддался.

Гриша удивленно расправил плечи:

– Какой такой фашист? Про фашиста ничего не сказано.

– Если б про фашиста было сказано, меня б лю-ди не так искали. Как думаешь?

– Искали б! Есть ориентировка с приметами – искали б. Перед законом все равны. А мне, если хочешь знать, плевать!

– Зачем ты в милицию пошел, если на закон плевать?

– Я оружие сильно люблю. Оно мне снится. Хотел в армии остаться. Но там дисциплина. А у меня душа широкая. Ты ж помнишь.

– Помню. А в милиции не дисциплина?

– Меньше. На край света не пошлют служить. Дома. И при оружии. И при власти. И паек. И обмундирование. А я тебя, Нишка, на пушку взял. Фамилии в ориентировке нету. Отсутствует фамилия. А ты раскололся. Дурной!

Я молчал.

– Нишка, давай выпьем! – Гриша потянулся вроде к бутылке.

Не знаю, как Гриша успел вскочить и выхватить у меня из-за пояса пистолет.

Выхватил и наставил на меня.

– Ну ты и гад, Нишка! Жидовская морда!

Что я мог сказать?

Гриша связал меня, разорвал простыню и связал. Руки скрутил своим ремнем. Когда он мне руки крутил, задевал по носу планшеткой. Я смотрел на планшетку близко-близко, и в зрачки мне влезли две глубоко навек процарапанные буквы: ВС.

Планшетка Субботина.

И тут я выпалил.

– Гришка! Можешь меня связать насмерть. Но я тебе открою военную тайну. Я выполняю специальное задание. И Янкель тоже выполняет по моей указке.

– И Наталка? Она ж за Янкелем как хвост… И к тебе приходила. Я видел.

– И Наталка. Она меньше. Но тоже. Но это такая тайна, что никто в милиции не должен знать. Ни в милиции, нигде на этом свете. Это такое задание, что вся жизнь может пойти по-другому. Я тебе сказал, ты теперь тоже знаешь. Хоть и не все, краем только, но и ты теперь подключенный. В настоящий момент ты срываешь важнейшую для страны, партии и правительства операцию. Так и знай!

И твердо протянул навстречу Грише скрученные ремнем руки.

И продолжил:

– И я перед тобой не раскололся. Это ты передо мной раскололся. Ты за людьми, которые выполняют спецзадание, следил без участия товарищей, сам приперся, занимался провокацией. С неясной целью. Может, по заданию кого-то поумней тебя. Ты на оккупированной территории жил припеваючи. Твой батька фашистам прислуживал. Может, ты батьке патроны подносил, когда наши наступали в 43-м? Тебя потянут, ты батьку своего потянешь… Еще какие родственники есть? Есть. И брат батькин с семьей в Жуковихе. Мы ж с тобой к нему бегали на лошадях кататься. Живой он после войны?

Гриша мотнул головой в знак бессильного согласия.

– Ну вот! И детки у него есть. Большие уже, но дети ж.

Гриша сел рядом со мной.

– Ладно. Сейчас я уйду. Завтра с утра надо на службу. Я молчу. Но ты мне представишь доказательства, что не брешешь.

– Смотри, Гриша… Дело серьезное. Враз я со своими не свяжусь. У нас раз в неделю связь.

– Даю тебе неделю! Через неделю приду. Убежишь отсюда – найду с-под земли. Чтоб не сбежал – давай сюда паспорт! Без паспорта ты не человек. А если ты и без паспорта человек – значит, говоришь правду. Вот ты мне эту правду и представь. А чтоб ты спокойный был – Янкель с Наталкой у меня пойдут заложниками. Янкель в жару валяется. Наталка кругом него возится. Весь Остёр на нее пальцем тыкает. Невеста появилась. Раньше она в Остёр глаза не показывала. На отлете дела свои обделывали. Так что беги себе на здоровье, если совести совсем нема. Нема?

На последнюю Гришину провокацию я не поддался.

Искать паспорт Грише долго не пришлось. На гвозде пиджак. В пиджаке карман с встречной складочкой. Клапан на пуговичке. А внутри карманчика под пуговичкой – паспорт. Гриша его и взял. Засунул в планшетку.

Развязал меня. И ушел в морозную темноту.

Я прислушивался, не заржет ли лошадь. Не пешком же Гриша прителепался. Но тишина стояла неколебимая. Гриша действовал умно. Оставил сани где-то на подходе. Гриша умный. Его всегда считали в нашей двойке ведущим.

Янкель не скрывался от моего внимания – подъезжал прямо к землянке. Я слышал задолго. Янекль был здесь хозяин. Гриша меня, как зверя, выследил. И Янкеля. И Наталку.

А кто мы были? Что и требовалось доказать.

Неделя, которую я бесполезно выклянчил в свое распоряжение, почти подходила к концу. Ни Наталка, ни Янкель не появлялись. Еды и не было, а тут совсем не стало.

Янкель обещал мне ружье, но не доставил. Человек с ружьем – подозрительно. А с топором и вилами на охоту не двинешься. Да я и не охотник. На войне больше имел дело с минами и гранатами.

Я делил крошки на завтрак, обед и ужин условно-досрочно. Больше губами шевелил и языком шоркал для зарядки.

Цветок делил со мной крошки и отодвигал ко мне свою миску с кое-какими призрачными остатками. Я доедал. Много думал. Но из окружающей действительности ничего, кроме голода, в голову не влазило.

В человеке все чрезвычайно маленькое: и печенка, и селезенка, и сердце, и такое подобное. И мозги. Я видел на войне. Самое большое – кишки. Если их размотать. И это не вывод. Вывод в том, что этими кишками цепляешься за жизнь. Не мозгами, не печенкой с селезенкой. Именно кишками, в которых или есть еда, или ее нету.