Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена

Видимо, такой вопрос возник не у меня одной, потому что относительно недавно появилась теория, согласно которой это отвратительное на вид создание представляет собой не что иное, как аллегорию сифилиса, болезни Нового света, ворвавшейся в Европу вместе с первыми мореплавателями, вернувшимися из заокеанских земель. В XVI веке сифилис принял буквально эпидемический характер. И, конечно, очень быстро его стали воспринимать как божью кару за половую распущенность. В этом контексте мы и видим аллегорию этой болезни на картине Бронзино.

Приглядитесь повнимательнее к этому малопривлекательному существу. Язвы на шее, частично выпавшие зубы, желтушного вида кожа, а также помутнение рассудка – таковы признаки последней, самой страшной стадии сифилиса. И все это мы можем увидеть в образе, созданном талантливой кистью художника.

Венера и Купидон пока не подозревают о том, что ожидает их, они предпочитают даже не думать о возможных последствиях преступного соития. Синее покрывало, символ забытья, распахнула над ними женщина без лица, олицетворяющая, вероятно, Забвение. Хронос же, оказавшийся здесь в компании струящегося времени в виде песочных часов, напоминает нам об отсроченных эффектах страшной болезни, которые проявляются лишь несколько недель спустя после заражения. Но что он делает? Хочет сорвать с влюбленных покрывало забытья, скрывающего, подобно театральной маске богини Забвения, риск, который содержит в себе прелюбодеяние? Стремится предупредить их об опасности и остановить кровосмешение?

Французскому королю Франциску I, любителю искусства, женщин и головоломок, было предложено найти ответ на этот вопрос.

Как и вам, читатели этой книги.

Явление Троицы у Брейгеля

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/breigel.JPG

Питер Брейгель Старший

Охотники на снегу

1565, Музей истории искусств, Вена

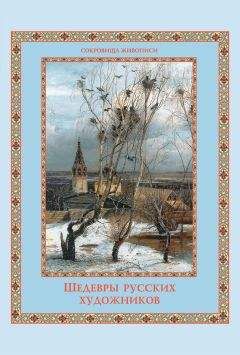

Ради «Охотников на снегу» Питера Брейгеля [50] посетители приходят в венский Музей истории искусств, как приходят в парижский Лувр ради «Джоконды» Леонардо. Об этой картине написано так много, что я сомневалась, имеет ли смысл включать ее в мою книгу. Но сомнения мои рассеялись, когда, в очередной раз читая то про «радости зимы», то про «тяжести зимы», отраженные Брейгелем на его знаменитом полотне, я поняла, что о картине далеко не все сказано. Более того, у меня сложилось впечатление, что главного о ней как раз сказано не было. А если и было, то голос этот потерялся в потоке переходящего из одной книги в другую описания пейзажа и скромного охотничьего трофея.

О чем же поведал Брейгель в самой знаменитой картине своего цикла, охватывающего четыре времени года [51]?

Перед нами зима, самая тяжелая пора для столкнувшейся в середине XVI века с «малым ледниковым периодом» Европы. Для Нидерландов, разбогатевших благодаря торговле по водным путям, замерзшие реки означали остановку торговли на несколько месяцев, то есть голод. Дата создания картины играет наиважнейшую роль: это 1565 год. Именно зима 1564-65 года стала первой (и потому самой тяжелой) снежно-ледяной зимой в Нидерландах. Люди, не ожидавшие столь резкого изменения климата, еще не успели адаптироваться и восприняли подобное климатическое потрясение в прямом смысле слова как наступление Последних Времен.

Так что не позволяйте оккупировавшим замерзший пруд крестьянам обмануть вас: они, скорее всего, так согреваются, а не развлекаются. Ловушка для птиц с веревкой, тянущейся к окну дома в самом центре картины также говорит нам о том, что жители деревни на берегу скованной льдом реки видят пропитание в каждой пролетающей мимо вороне.

Но если климат и внешний вид деревни Брейгель берет из нидерландских реалий, то горы на заднем плане являются исключительно порождением его фантазии и вдохновлены путешествием через Альпы, которое он предпринял в молодости, когда посетил Францию и Италию. В Нидерландах ровный ландшафт, и горы не могли быть привычным пейзажем этих мест. Да Брейгель никогда и не ставил перед собой задачи изобразить реальную местность. Все на его картинах подчинено замыслу, который у Брейгеля всегда доминирует над эстетикой. Оттого и нет в его произведениях тонко выписанных лиц, складок, мелких деталей, которыми так славилась живопись Северного Возрождения. Оттого его картины и кажутся несколько условными и крайне символичными. Работы Питера Брейгеля – это сложные, многоуровневые тексты, у которых может быть несколько прочтений, в зависимости от того, на что исследователь творчества великого мастера делает акцент.

При этом произведения Брейгеля композиционно безупречны: он выстраивает свое повествование стройно и четко, каждый раз создавая некую законченную вселенную. Мир Брейгеля целиком умещается внутри его полотна. Вот эти горы, например, позволяют завершить пейзаж, превратив его в некое подобие чаши, на дне которой и находится деревня с церковью и замерзшим прудом. Кроме того, они помогают сформировать две диагонали, по которым скользит наш взгляд, когда мы рассматриваем картину. Одна композиционная диагональ начинается в левом нижнем углу и идет по направлению движения охотников через крошечную ловушку для птиц, являющуюся центральной точкой картины, вдоль широкой дороги, по которой едет воз с дровами вдоль домов к склонам гор в правом верхнем углу. Вторая диагональ спускается из левого верхнего угла картины по крышам домов, по пикам охотников и по заснеженному склону в правый нижний угол. Четкое, красивое построение мира. Каким и должно быть мироустройство, организованное и управляемое Богом.

Потому что божественное присутствие в «Охотниках на снегу» проявляется настолько ярко, что не может не быть замеченным. Оно – во всем. Начиная с положения зрителя по отношению к тому миру, что раскинулся у его ног. Постарайтесь абстрагироваться от обстановки, что окружает вас сейчас, когда вы читаете эту книгу, и посмотрите на картину, задав ей простой вопрос: откуда я смотрю на идущих в сторону деревни охотников и на саму эту деревню? Ответ придет сам собой: СВЕРХУ. Мы с вами уже видели этот «божественный взгляд», когда говорили о картине Альтдорфера. Брейгель, разумеется, не единственный живописец, пользующийся этим сильнейшим художественным приемом – подменить божественный взгляд на мир зрительским. Помимо цельной картины мироздания, этот взгляд превращает все, что происходит на полотне, в акт божественной воли. Что отчасти снижает трагизм ситуации: ведь в божьей власти как наслать несчастье (в данном случае – ледяную зиму), так и избавить от него. И в этом смысле остальные картины цикла Брейгеля являются ярким тому подтверждением: на них зима ушла, уступив место бурной растительности, обильному урожаю и сытой деятельной жизни.

Обратимся же теперь к самой крупной и, на мой взгляд, главной группе на картине – охотникам. Кто они, спускающиеся в сопровождении своры понурых собак по чистому девственному снегу в сторону деревни, на дно той самой чаши, в виде которой творец Брейгель представил свой мир? Откуда они пришли? И что несут этому миру, помимо той тощей тушки лисицы, что висит на спине одного из них и которую даже с натяжкой сложно назвать пищей?

Совершенно очевидно, что охотничья удача была не на их стороне. Одинокая лиса – жалкий трофей для трех охотников, собиравшихся, судя по пикам в их руках, добыть более крупного зверя – кабана или оленя. Кстати об олене! Он присутствует на картине в качестве вывески трактира, мимо которого идут охотники и который называется «У оленя». На вывеске мы видим Святого Губерта, покровителя охотников, преклонившего колени перед оленем, в рогах которого сияет образ Спасителя. Но вывеска вот-вот слетит с крепежа: святой больше не покровительствует охотникам. Кстати, слетит она прямиком в костер, который развела семья трактирщика, чтобы опалить свиную тушу. То есть еда в голодную зиму все же имеется. Правда, не там, не в деревне, а вне ее пространства – там, где нет места святым: ведь тот же огонь, что накормит семью трактирщика, уничтожит изображение святого Губерта.