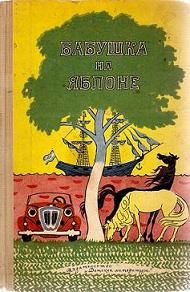

Пит Рушо - Итальянский художник

В этот же день крестьянская девушка Пепа вышла замуж за кузнеца с Ламильянских хуторов. На ней было красивое светлое платье. Платье было бы совсем хорошо, если бы не четыре маленькие дырочки, которые могли бы остаться от сильного удара вилами. Я могу предположить, что это был именно удар вилами, потому что плохо застиранное бурое пятно темнело вокруг этих дырок, на спине и на краю подола.

Крестьянка Пепа вышла замуж за своего дикого кузнеца, и когда они стояли перед алтарём, над ними, ниже купола церкви святой Варвары в Арильяно, появилось светлое голубое облако, и из него пошёл алый кровавый дождь. Капли красной крови падали на счастливых влюбленных и застывали на черных розах в руках невесты. Пепа и кузнец стали мужем и женой под этим кровавым дождём. Мокрые от крови новобрачные вышли из церкви и сказали, что ночью надо сжечь дом колдуна. Флигель, в котором жил Мателиус, сгорел, и таинственная библиотека погибла полностью. Мы с сестрой убежали в лес и вернулись нескоро. Наша заколдованная усадьба приняла нас тихо. Конец августа мы провели спокойно. Больше никто не тревожил нас.

В середине ноября разбитую карету сеньоры Миты нашли в лесу, как будто перенесенную страшной неведомой силой вдаль от дороги, в гущу леса.

В память о Мателиусе и сеньоре Мите надо сказать, что они оказали на мою жизнь самое странное влияние. Мателиус не был человеком приятным, если вообще допустить мысль о его человеческой природе. Но в нём было безусловное благородство и даже своеобразная деятельная доброта. Именно он, заметив мой ранний интерес к искусству, нанял для меня учителя рисования, хотя искусство, видимо, состояло в полном противоречии с его собственными строгими взглядами. Он нанял для меня учителя рисования, что и определило всю последующую мою судьбу. Мой учитель рисования Гектор Граппини поселился у нас на чердаке и занимал очень мало места. Спустя четыре года он был застрелен габсбургскими аркебузирами, когда ему вздумалось совершить подвиг, и он вышел навстречу врагам с одной шпагой, поприветствовав их криком: Пошли прочь, канальи! Несмотря на весь ужас гибели храброго Граппини, в этом событии мы с Франческой-Бланш находили какую-то отраду возможности предельной свободы, это был самый лучший урок, который Граппини когда-либо преподал мне. Слова: Пошли прочь, канальи, — стали для нас сестрой чем-то вроде пароля и тайного девиза. Граппини был вспыльчив, никогда не умел объяснить ничего, даже законов перспективы, но рисовал он прекрасно. Думаю, что он был гениально одарён, но его скверные привычки и странные приключения, к которым он имел самую горячую склонность, не дали ему стать большим художником и, в результате, привели на чердак нашего поместья.

Если мне удавалось разгадать какую-нибудь тайну его рисовального приёма, о которой он сам ничего внятного рассказать не мог и очень злился на моё тугоумие, если мне самому удавалось проникнуть в смысл хоть маленького уголка его необъятного дара, я сразу становился как бы выше себя самого на голову. Из каждого его трюка, манеры точить карандаш, строить сетку композиции, грунтовать доски, разглядывать натуру, придумывать внутреннее движение неподвижных предметов, — из каждой такой мелочи можно было бы сделать себе карьеру модного живописца, пользуясь этими фокусами до конца дней. Но Граппини был совершенно неисчерпаем: он резал гравюры, писал темперой и акварелью, лепил из глины, — всем этим он мог заниматься целый день, и иногда, приносил мне великолепные рисунки, которые успевал сделать ночью. Граппини сделал меня мастером, он передал мне какое-то пламя одержимости рисованием.

Я продолжал бывать в Анконе, потому что не мог долго прожить без маленькой Дикимы.

Я приходил в дом герцога на правах старого знакомого. Герцог был ласков со мной и искренне ко мне расположен. Он не возражал против наших с Дикимой несколько бурных игр, казалось, что моя дружба с его дочерью утешала герцогское сердце.

«Какое сладкоголосое враньё», — подумал я, — «моя дружба с его дочерью утешала герцогское сердце». Вот уж дудки, утешала она его сердце. Надо идти в дом, чайник давно скипел, — подумал я. Чайник был тёплым, огонь под ним погас. Пришлось заново разжигать очаг. В кухню набралась мошкара, в окно боком, по-куриному, заглянул скворец. Я открыл привезённую с собой жестяную коробку с вялеными колбасами и хлебом. Мысль о том, что совсем скоро я лягу спать в своём родном доме, успокаивала и утешала. Но сон не принёс покоя. Этой ночью мне приснилась война.

Давнишняя распря с Габсбургами интересовала меня в годы детства с точки зрения разнообразия иностранных знамён и пышности имперских доспехов. Я увлечённо рисовал рыцарей, мечтал о подвигах, время румяного глупого отрочества подступало уже совсем близко, и жизнь становилась для меня чем-то вроде медовой западни, алого пламени и мокрого льда. Вспоминать об этой поре почти невозможно. Всё во мне было восторг, страсть, тревога, стыд, нега, робость и надежда. Счастье висело передо мной на тонкой веточке и должно было сорваться само в мои ладони, но держалось оно так крепко, что оторвать его не было никакой возможности.

В эту ночь мне приснился лагерь австрияков в нашей долине между холмами и Штингенским лесом. Они перешли реку и разбили шатры на правом берегу. Солдаты Габсбургов не решались заходить в лес, опасаясь засады, и вырубили виноградник Монте Руфино на дрова. Мускатный дым их бивачных костров стелился по траве.

Торопливо заедая редьку хлебом, от костров выдвинулась группа солдат с ружьями. Их было человек пятнадцать. Они шли, покачиваясь. Ржавели на дожде их каски. Видны были уже рапиры и чулки, башмаки в грязи, щетина, бороды, их руки, ремешки, подтяжки. Они приближались. Приближался страшный человек по имени Отто Лунц в мокром фетровом подшлемнике на голове. Поверх куртки с прожжённой подпалиной, был пристёгнут к нему слизлый чугунный набрюшник, крашеный светлой охрой. Солдаты прятали запальные замки аркебуз под плащами, а мы стояли с Граппини возле окна. И вдруг я увидел, что Граппини уже не рядом со мной. Я увидел его, идущим по полю навстречу австриякам. Он шёл прекрасно, он шёл восхитительно, это был его последний шедевр. Граппини отчётливо крикнул по-немецки: Пошли прочь, канальи!

Отто Лунц навёл аркебузу. Я увидел длинное облако порохового дыма, и через полсекунды услышал выстрел. Граппини, убитый с расстояния пяти шагов, упал навзничь.

Я горько расплакался во сне и проснулся. Гнусавил невидимый в темноте комар.

Я успокаиваю себя тем, что тупой Отто Лунц убил несравненного Гектора Граппини уже очень давно, а не только что этой ночью в моём сне. Утешение, конечно, слабое. Как много времени прошло с тех пор, как австрийские аркебузиры пришли в наш дом на постой и готовили себе еду на нашей кухне. Солдат Лунц ел бараньи рёбра и варёные яйца. Он несмешно шутил. Отто Лунц был человеком простым, и казалось, всё, что превосходит по сложности кусок свиного сала с чесноком, оскорбляет его мир простоты и добротности. Он рассказывал нам о своей дочери, даже показывал её портрет, который он носил в маленькой шкатулочке у себя на шее. Его дочка — Марта — была светловолосая девушка с круглым лицом и выпуклыми серыми глазами. Художник придал её лицу не столько девичье очарование, сколько серьёзность и значительность, и по портрету было видно, что быстрая её молодость в самом недалёком будущем сменится дородностью и степенностью того известного рода людей, которые устанавливают вокруг себя правила жизни, уклад и порядок.

Не могу себе простить. Этому нет прощения. Я должен был проломить ему голову. Я должен был оставить сиротой его толстую дочку, тогда, возможно, в ней проснулись бы какие-то чувства, она стала бы приличным человеком: поступила бы акробаткой в цирк или ушла с паломниками в Палестину. Не знаю. Но она не стала бы законченной идиоткой, матерью крепких мальчиков-идиотов.

Отто Лунц долго говорил с нами, и чувство омерзения у меня было настолько сильным, что, к сожалению, все эти его разговоры я запомнил дословно, во всех подробностях хамского занудства и убожества.

Той ночью я почти не спал. Было невозможно спать в мягкой постели, когда в поле за окном лежит мёртвый Граппини. Я не спал и, разумеется, слышал, как приходили призраки. Но когда заорал Отто Лунц, я сначала подумал, что Франческа-Бланш обварила его во сне кипятком или отрезала ему ухо. Я пошёл посмотреть, что случилось на самом деле.

— Там пришли три мёртвые женщины, — сказал Отто Лунц.

— Что они тебе сказали?

— Ничего, они стояли молча и глядели на меня.

— Ты умрёшь, — сказал я и отправился к себе в комнату.

Утро следующего дня началось с суматохи. Солдаты Габсбургов рассыпались по полю, заняли позицию. Но, вероятно, они заняли неудачную позицию. Дождя не было. Взошло яркое белое солнце. Оно слепило имперские войска, кавалерия Лоренцо Великолепного ударила им во фланг со стороны солнца. Грохот боя, конское ржание и вопли людей длились четверть часа, не более. Ландскнехты Габсбургов были перебиты, некоторые успели добежать до леса. Проехал рыцарь в узорных латах, волоча по земле отобранные у австрийцев знамёна. Трубач протрубил сбор, флорентийцы построились нестройной колонной и ускакали в сторону Мацераты. Окрестности обезлюдели, и только одна лошадь, потерявшая седока, бегала по полю, клацая оторванной подковой. Потом и она ушла.