Владимир Файнберг - Здесь и теперь

Мы пожали друг другу руки. Потом расцеловались. Я шагнул в кабину к Чары, и тут Нурлиев крикнул:

— А как твой сценарий?! Когда снимать приедешь?

Я только отмахнулся.

«Еще неизвестно, — думал я теперь, — от чего больше пользы — от фильма, который, предположим, удалось бы поставить, или от конкретной статьи. Помог же Нурлиеву пробить проект города. Может, и сейчас удастся помочь». Я испытывал и к Атаеву, и к Нурлиеву нечто похожее на чувство братской любви, дорожил их доверием, понимал, что в них выражены лучшие стороны благородного, древнего народа, населяющего территорию, которую сейчас должен был покинуть.

До регистрации оставался час с лишним. Пора было ехать в аэропорт.

Я расплатился с чайханщиком и увидел, что осталось сэко–номленными рублей пятнадцать командировочных, не говоря уже о заветной пятидесятирублевке, сохранившейся от выигрыша на бегах. Решил напоследок зайти в заинтриговавший меня барак с вывеской «Комиссионный магазин», а по выходе купить для матери вяленой дыни и орехов.

…В комиссионке было пусто. Слева от входа табуном стояли подержанные детские коляски, на полках грудами пылились женские парики, видимо вышедшие из моды. Под стеклом на прилавках лежали шитые золотистыми нитями тюбетейки, рубашки, скатерти. Из стопки этих скатертей торчал угол чего‑то красно–чёрного, приковывающего к себе взор.

— Что это такое? — спросил я у продавщицы, сидевшей на табурете с вязаньем в руках.

Она встала, приподняла стеклянную крышку прилавка, вынула и положила передо мной ветхий от старости свёрток материи.

— Это у нас называется сюзане, настенный коврик. Какой‑то бабай принёс утром.

Я стал осторожно разворачивать свёрток. Продавщица помогла, и вот мы держали за четыре конца ручную вышивку. Плотными красными и чёрными узорами на белом шёлке.

— Смотрите, здесь в углу не докончено, — сказала продавщица, — было в древности поверье: докончишь — умрёшь. Ни одна по–настоящему старая вещь не кончена.

— Сколько стоит? — спросил я дрогнувшим голосом. Впервые мне страстно захотелось купить вещь. Именно эту. Я понимал: ей нет цены…

— Шестьдесят пять рублей.

— Сколько?!

— Шестьдесят пять, — продавщица протянула угол сюзане с прикреплённым ниткой ярлычком. И я прочёл: «Шестьдесят пять».

Отдал продавщице все свои деньги, спрятал в сумку завёрнутый в бумагу свёрток и вышел под дождь.

…Если у тебя ровно шестьдесят пять рублей и ты, находясь последние минуты в чужом городе, заходишь в случайную комиссионку на базаре и видишь там вещь, кажется предназначенную тебе, и она стоит именно шестьдесят пять, — попробуй подумать, что это случайность…

Правда, в карманах набралось немного мелочи. Я смог доехать до аэропорта автобусом. Регистрация на московский рейс заканчивалась. Предъявив у стойки билет и паспорт, прошёл к двери, ведущей в помещение спецпроверки.

— Быстрей, товарищи, проходите, — подгоняла последних пассажиров сотрудница аэропорта.

Когда подошла моя очередь, я подал ей паспорт, билет и шагнул было к девушке в форме Аэрофлота, досматривающей вещи на стенде.

— Минутку. Идите‑ка сюда!

— В чём дело?

— Говорят вам, сюда. — Меня грубо толкнули в спину, и я оказался в комнатёнке с окном на лётное поле. За столом сидели два милиционера. На стол легли раскрытый паспорт и билет. Дверь за мной захлопнулась.

— В чём дело?

Милиционер глянул на меня, на фотографию в паспорте, вскочил, выхватил сумку, дёрнул молнию и вывалил содержимое на стол. «Я купил ворованное», — подумал я.

Второй милиционер с профессиональной быстротой обчистил все карманы, а потом снизу вверх стал охлопывать ноги, туловище, сорвал с головы кепку.

Тем временем первый просматривал мои немногочисленные вещи, отбрасывал их в сторону, в том числе и сюзане.

— Что вы делаете? Смотрите, перед вами командировочное удостоверение, я корреспондент центральной газеты.

Сидящий за столом все так же молча листал мой блокнот с записями.

— Послушайте, друзья, вам это дорого обойдётся, не имеете права.

За окном на лётном поле пассажиры уже поднимались по трапу в самолёт.

— Возможно, вы меня с кем‑то спутали, — попробовал я разгадать загадку.

Стал слышен рёв запущенных двигателей. Один из милиционеров посмотрел на часы, потом оба глянули в окно.

— Все‑таки, в чём дело?

Вдруг милиционеры стали швырять в сумку вещи, вперемешку с бумажником, блокнотом, документами.

— Вы свободны.

— Объясните: что произошло?!

— Вы свободны.

…Я подбежал к самолёту в последний момент, когда трап начал отдаляться от входа. Вскочил внутрь. Предъявил стюардессе билет.

Сидел в кресле, чувствовал, как сердце колотится где‑то у горла.

2Свежей летней ночью я иду к лагерю, где работаю пионервожатым. Вздумал пойти пешком от самого дома, из Москвы. Давно за спиной остались мосты, пригороды, железнодорожные пакгаузы, сторожа.

Чем дальше от города, тем ярче звезды.

За Мытищами сворачиваю на грунтовую дорогу, ведущую к водохранилищу, к пионерлагерю. Ноги утопают в мягкой пыли. Устал. Смаривает сон.

Бреду обочиной к темнеющему взгорку, поросшему деревьями, сажусь, привалясь спиной к стволу, и засыпаю мгновенно, как засыпают в шестнадцать лет.

Будит солнце, встающее из‑за раскинувшегося до горизонта поля спеющей ржи. Совсем близко, между мною и солнцем, что‑то алмазно сверкает, переливается — глазам больно.

Это маленькая, юная ёлочка. На конце каждой хвоинки дрожат, посылая синие, красные, зелёные лучи, капли росы. С трудом отвожу взгляд. Яркий радужный пересверк со всех сторон.

Окруженный этим хрустальным блистаньем росистых ёлочек, не могу ни уйти, ни встать. Кажется, они живые, что‑то знают про меня наперёд. И чистыми цветными огнями силятся что‑то сигналить…

3Вечер. Морозный — градусов 20. Иду под фонарями «Охотного ряда», ищу свободный телефон–автомат.

Я купил билет в кинотеатр «Метрополь», на последний сеанс. Мне важно протянуть время, чтобы соседи, окончив готовку, разошлись из общей кухни по своим комнатам. Тогда я раскрою окно, проветрю её от чада и запахов еды и буду за нашим покрытым клеёнкой столиком до двух–трёх часов ночи сочинять стихи.

А пока нужно предупредить маму, что я задержусь в кино. Останавливаюсь у светящегося прямоугольника телефонной будки, жду, когда из неё выйдет рослая женщина в чёрной меховой шубке.

В морозном тумане мимо меня проходят подвыпившие люди из ресторана. С хохотом усаживается в такси компания мужчин и женщин. Вдруг я осознаю: все это богатые люди, одетые в пыжиковые шапки, роскошные шубы. Я не помню, чтобы хоть один раз мои родители — инженер и врач — могли позволить себе пойти в ресторан.

Ноги деревенеют от холода. Я поглядываю на будку. Женщина все не выходит.

…Мама отдала Двоефеде деньги на ремонт класса и перевела меня в другую школу. Теперь я учусь далеко от дома — в Банном переулке, возле Рижского рынка. Сижу за партой с хилым пареньком со странной фамилией Корейша. На уроках он потихоньку вырезает перочинным ножиком шахматные фигурки из мягкого грушевого дерева и при этом неплохо учится. У него всегда можно списать математику. Я учусь через пень колоду. Весь ушёл в стихи.

Рудик Лещинский, который живёт в подвальном этаже моего дома и продолжает на потеху мучителям ходить в 135–ю, Двоефедину, школу, — пока единственный слушатель моих творений.

Я что‑то совсем замёрз. Тротуары пустеют. Только офицер в распахнутой шинели медленно бредёт по снегу. Проходит мимо меня, приостанавливается, смотрит на будку.

Женщина в будке поворачивается, полы её чёрной шубки широко расходятся. Да она совсем голая! Только лифчик и чулки с широкими резинками.

Офицер кивает головой, и они вместе уходят в сторону метро «Площадь Свердлова».

Глава девятая

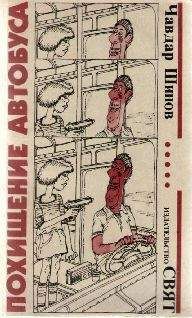

Едва я поднимался на верхнюю ступеньку стремянки, чтобы вбить под потолком гвозди для колечек, которые мать подшила к краю сюзане, как снова звонил телефон.

Москвой овладевало предновогоднее безумие. Даже давно забытые, разошедшиеся по своим путям люди возникали из небытия. Они заранее поздравляли, словно невзначай спрашивали, где я встречу праздник. Каждый боялся остаться дома, без компании или же стремился быть приглашённым куда‑нибудь, где будет весело, шумно и, если повезёт, можно завести новые знакомства.

Я понимал и жалел этих людей, обрывающих телефон, потому что сам побывал в их шкуре. Даже оказываясь в счастливых, на первый взгляд, семьях, я видел тщательно скрываемую разобщённость между мужем и женой, родителями и детьми. Часто эта разобщённость и не пряталась. Замкнутых, одиноких, ожесточённых людей видел я вокруг.