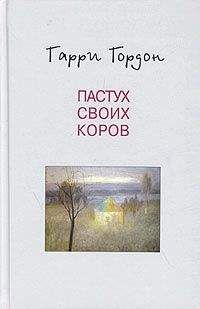

Гарри Гордон - Пастух своих коров

Наташа быстро освоила пастбища, гоняла стадо даже на остров, но больше всего ей понравился зарастающий луг на берегу реки. Сбросив сумку, сшитую из мешковины, она поначалу сидела озираясь, потом откидывалась навзничь. Над головой ее качался, заслоняя облако, шмель на зонтике валерианы, клонился и шумел, как береза, овсюг, торчала перед глазами опрокинутая, жесткая, как судьба, пастушья сумка.

Вздохнув, Наташа садилась и доставала из пастушьей своей сумки бутылку портвейна и проткнутую штыком Библию. Она решила в новой жизни прочесть ее от начала до конца.

Солнце поворачивало к полудню, становилось жарко, но Наташе не приходило в голову пересесть в тень: место, где она бросила сумку, становилось ее домом.

«…И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и подобию ее, и дерево, плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо».

Наташа закрывала глаза, веки ее дрожали, и что-то сверкало в озаренной темноте. В траве и в небе стрекотало, чирикало, свистело. Звуки постоянно делились, умножаясь, окрестный воздух был густ от звуков, Наташа плотно сжимала губы, боясь ненароком вдохнуть чирк, или свист, или стрекот.

«…И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох…»

На второе лето новой жизни у Наташи появился поклонник. Дачник садился рядом и рассказывал похабные истории про какой-то завод. Он был большой и потный, работал, по слухам, дизайнером. Дизайнер вызывал у Наташи отвращение. Она помалкивала, отсаживалась, потом огрела его сумкой, но он приходил как ни в чем не бывало, иногда с вином. Наташа меняла место, загоняла коров на тесную лесную поляну — дачник появлялся между березами и тянул к ней безволосые руки в солнечных пятнах.

Наташа сдалась. В конце концов, и в новой жизни надо оставаться женщиной. Была еще тоскливая надежда родить Тему, вернуть отца на место. «…И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю…»

Но когда ухажер погладил её по спине и сказал: «Сляденькая моя», ее вырвало.

Пока дачник делал свое дело, Наташа была безучастна — душа ее отлетала в смущении, медленно петляла у реки, но не над водами, а вдоль берега, как привыкла, или бродила над лугом пчелиными тропами, или пробегала над знакомыми грибницами и даже разглядела однажды вдалеке призрачный подосиновик…

6Чем тяжелее и основательней становился Колька, тем прочнее закреплялась за ним репутация человека легкомысленного, раздолбая и, может быть, вора.

По весне обнаруживались в ближайших деревнях взломы, пропадали лодочные моторы, консервы, телевизионные антенны.

Грешили на Кольку, впрочем, неуверенно — просто вызывал он неприятие дремучей своей жизнью, необщительностью, а главное — трезвостью. Что там у трезвого на уме… Поговаривали, что он сектант, чокнутый, одним словом.

Понятно, что воровал Рыжий, сын прапорщика. Он появился неожиданно, мордатый, наглый, входил в дома громко и требовал водки. Очень скоро его нарекли Чубайсом.

Большую часть времени Чубайс ошивался у Божка. Тот стал совсем старым, благообразным, и с улыбкой величал себя крестным отцом болотных пьяниц и хулиганов.

Колька чувствовал себя независимым от общественного мнения, по-прежнему презирал местных и жалел дачников. Он был прав в своей обособленности, и что-то вспоминалось насчет поэта и черни. Чернь, однако, чуть не прибила его, когда коровы изгадили чистый бережок ручья — местный пляж. «Бессердечные люди», — бормотал Колька, обратясь спиной к голой толпе.

Стадо тем временем росло, перевалило за двадцать. С молодью Колька расставался болезненно, как с детьми, да и покупатели норовили оторвать за бесценок, по госцене за килограмм живого веса.

Для себя забивал Колька с первыми морозами бычка, ночь накануне не мог заснуть, молился, наутро бродил вокруг да около, находил срочные дела, потом, вроде неожиданно для себя, стрелял жаканом в ухо.

Пока Наташа пасла, Колька перестраивал коровник, косил сено и метал копны, и возился с мамкой.

Полине Филипповне было уже за восемьдесят, из розовой дородной тетки она превратилась в сухую горбатую старушку с темными кругами под глазами. Наташу она видела редко и забывала о ней, Колька тревожил ее все больше. Вряд ли она отдавала себе отчет в этих тревогах, да и не было у нее никогда стойкой привычки к размышлениям, но у нее было врожденное чувство прямого пути. За двадцать лет она ни разу не заблудилась в лесу и на болоте, где даже выросшие здесь старики оставляли вешки — белые тряпочки, привязанные к хилым елкам.

Целыми днями сидела она у окошка, выглядывая из-за горшков с цветами экзотическим зверьком, может быть, лемуром, смотрела на работающего Кольку в резиновых, на жаре, сапогах. Когда он садился передохнуть, лицо его старело, руки свисали, щербатый рот приоткрывался.

Все это было плохо, неправильно, и никому не нужно. Она вспоминала его детские болезни, жизнерадостную его послушность, легкомысленные, цыганские, выходки. О внуках она уже не мечтала, вся ее дневная жизнь была ожиданием вызволения, прощения, — так в засуху ждут грозы.

Ночью, во сне, Полина Филипповна становилась Колькой. Она продала стадо и оставила двух коров, быка да козу с козлом. Вычистила избу, закопала старые, преющие телогрейки, штаны и рубашки, дырявые сапоги, и повесила новые занавески. Покрасила фасад салатной краской и обвела белилами оконные рамы. Выпив водки, она била морду Чубайсу, подала в суд на Андрея за потраву и поставила памятник Артему Николаевичу. Вечерами они сидели на веранде с мамкой и Люсей, пили вино и пели песни, тихонько, чтобы не разбудить детей.

Колька не ложился далеко за полночь, одной рукой взбивал ложкой масло, подперев другой голову. Он вздрагивал, когда Полина Филипповна ворочалась, что-то бормотала, и вдруг ясным, удалым голосом пела:

«Скакал казак через долину, через манчжурские края…» Он подходил и убаюкивал мамку.

Дождливым вечером Наташа оставила коров на лугу и пришла домой. Сгорбившись, она покурила под навесом сарая, взяла фонарик и отыскала в ящике с инструментами подходящую железяку. Не заходя в избу, она побрела под дождем в Новое Вестимово.

Большая деревня вымерла во тьме, зияла погашенными окнами. Наташа без труда вывернула скобу и вошла в магазин. Дверь она оставила распахнутой — стена дождя шелестела роскошным старинным тюлем.

Матовый шар легко осветил непривычно пустое помещение — да был ли это магазин, с серолицей сердитой Клавой, с тетками, щупающими батоны и ругающими Ельцина, с мужиками, перебирающими мелочь на ладони?

«Мелочь — к слезам», — невпопад подумала Наташа, и стала смутно подозревать, а затем уже догадываться, что происходит.

В затененных углах чертога поблескивали темные бутылки разнообразной формы, пыль веков скрадывала блики, висели нарядные одежды, длинные, заморские, под стеклом прилавка между шоколадками мерцали россыпи драгоценных каменьев.

Наташа достала с полки большую бутылку «Чинзано», терпеливо обожгла пластиковую пробку, выкатила из угла вишневое плюшевое кресло и, хлебнув, закурила «Мальборо».

Она вдруг устала и удивилась, что не так уж и счастлива, несмотря на то, что мечта ее жизни и жизни многих поколений хороших девушек так чудесно исполнилась. «Это от неожиданности, — подумала она. — Сейчас я осознаю. А пока, коль ты царева невеста, надо одеваться к свадьбе».

«Продовольствие Соломона на каждый день составляли: десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков и откормленных птиц…»

Наташа сняла штормовку, сбросила зеленые резиновые сапоги.

Светлая парча шуршала, трещали бретельки, прыгали по порогу жемчужины дождевых капель. «Сейчас, — волновалась Наташа, — сейчас…»

«Дщери иерусалимские! Черна я, но красива…»

Наташа замотала головой, разбрасывая по плечам волосы.

«Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня; сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники…»

Наташу вдруг укачало, пришлось сесть в кресло. Несколько глотков «Чинзано» укрепили ее. Она закатала рукава водолазки и поглядела себе на грудь.

Парча переливалась золотистым и голубым, стекала рассветной рекой на живот, вилась по бедрам, падала до полу, почти скрывая красные носочки.

«…О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!»

«Мальборо» — хорошие сигареты, но они быстро сгорают, Наташа курила одну за другой. Дождь за дверью прекратился, вползла сырая темень. Запахло подвалом. А «Чинзано» — ничего, вермут как вермут. Наташа неохотно поднялась и притянула дверь.