Рене Фройнд - Любовь среди рыб

В экстазе восторга, который Фред не мог, да и не хотел себе объяснить, он приступил к работе. Оказалось совсем не трудно вызвать свои озерные настроения, это срабатывало с какой-то магической точностью. За несколько часов Фред восстановил все свои сожженные стихи. К полуночи все было готово. Он устало лег в постель, однако творческое упоение не давало ему уснуть, он вновь и вновь вскакивал, чтобы исправить какие-то строчки, и потом, до наступления рассвета, возникло еще семь новых стихотворений.

Проснувшись во второй половине дня, он первым делом покосился на новое электронное устройство, которое за минувшую ночь стало его другом. Он вскочил, открыл файл — и с некоторым удивлением увидел, что новый сборник стихов готов и сохранен.

Правда, эйфория сменилась досадой. И, выключая устройство, он не понимал, с какой стати ему передавать эти тексты Сюзанне Бекман. В конце концов, я художник, а не наемный писарь, которого можно шантажировать мерзкими ультиматумами, сказал себе Фред. Где же респект?!

— Хочешь прокатиться на прогулочном катере по Шпрее?

— Это наверняка прекрасно. Но знаешь, Лизи, я и вода — это история далеко не любовная.

— Может, ты хочешь в музей Боде?

— Нет.

— А в Пергамский музей? Он знаменит на весь мир!

— Нет.

— В музей исламского искусства?

— Только если туда пустят Айшу.

— Такое даже представить невозможно.

— Я не очень люблю музеи.

— Я тоже. Август, а можно тебя спросить? Из какой семьи ты родом?

Август примолк, поглядел прямо в глаза Лизи и многозначительно вздохнул:

— У меня есть родители.

— И кто они по профессии?

Август понимал: Лизи не отвяжется.

— Моя мать была поварихой, а отец князь.

— Князь?

— Князь, которому у нас принадлежит вся земля. По крайней мере, те земли и леса, которые не принадлежат Церкви.

— Так вот почему у тебя такое царственное имя! Август!

— Нет, Августом меня назвали потому, что я родился в августе. Так уж принято в Африке. И у нас в Альпах.

— Слава богу, что ты родился не в марте. Правда, все это звучит как-то уж слишком архаично.

— Во всяком случае, старомодно. Вакантное, не приемное, но признанное дитя. Я вырос с детьми лесорубов и слуг, но имел возможность изучать лесное хозяйство. Я знаю придворные правила. Но законы леса мне милее.

— И поэтому ты так любишь вести себя плохо? — спросила Лизи, отчасти забавляясь, отчасти находясь под впечатлением.

— Нет. Плохое поведение у меня генетическое. Оно мне досталось от отца.

Лизи рассмеялась. Август долго упорствовал и только теперь показал по-настоящему, насколько он владеет литературным языком, если, конечно, захочет:

— Поверь, это не пошлая шутка, если я тебе скажу, что среди служанок и лесорубов я встречал более благородных людей, чем среди князей и графов. Но все это — не я. Это всего лишь моя история. Аллилуйя. Конец проповеди.

Они дошли до великолепного бульвара.

— Унтер-ден-Линден, — объяснила Лизи. — Его тоже когда-то распорядился заложить один князь, думаю, для верховых прогулок или типа того.

— Должно быть, для главного лесничего это была настоящая головная боль — вырастить сразу столько одинаковых лип одинакового размера.

Они брели в сторону Брандербургских ворот. Лизи объясняла то одно, то другое, но вынуждена была признать, что экскурсовод из нее никудышный: хотя она и знала некоторые здания, но ни об одном не могла сообщить ничего, кроме названия.

— Знаешь, что мне нравится в Берлине? — сказал Август. — Можно идти в коротких кожаных штанах и с собакой без поводка, и ни один человек не будет на тебя таращиться.

— Поэтому я здесь и живу, — сказала Лизи. — Всем на тебя наплевать. Естественно, это имеет и свою обратную сторону.

Лизи достала из сумки мобильник и удостоверилась, что он включен.

— Нервничаешь? — спросил Август.

— Когда ты рядом, почти нет, — призналась Лизи.

Август пожал Лизи руку, и они брели дальше под липами, как будто были парой, которой полагается быть вместе.

— Вы этого не заслужили, но книга здесь. Файл «Рыбы». Эту компьютерную планшетку или как там это называется, можете оставить себе, мне она больше не понадобится.

Альфред Фирнайс вошел в кабинет Сюзанны, не поздоровавшись. Со стуком положил перед ней изящное новое устройство на почти пустой стол и с наигранным отсутствием эмоций спросил:

— Где Мара?

Свое невежливое выступление он мысленно отрепетировал еще в метро. Оно далось ему с трудом, потому что — в отличие от Августа — ему приходилось прилагать усилия, чтобы продемонстрировать по-настоящему дурные манеры. Оставить книгу себе, а то и вовсе уничтожить еще раз казалось ему менее осмысленным. Не менее ребячливым было бы с его стороны демонстрировать гордость и никогда больше не увидеться с Марой. А еще он не хотел опять обнаружить свою слабую сторону, стилизуя себя под жертву заговора. И небольшое злое выступление было той минимальной данью, которую он должен был принести своему тщеславию.

— Это д-р Майнинген из банка.

— Добрый день, — сказал Фред.

— Добрый день. Теперь, пожалуй, все спасено, не так ли? — Д-р Майнинген поднялся и пожал Сюзанне руку. — Госпожа Бекман, так просто уладить дело, естественно, не получится. Если я позвоню в головной банк и скажу: алло, стихи уже на месте, меня поднимут на смех. Если повезет отделаться только этим. Насколько я понимаю, вы не можете позволить себе печать книги.

— Это проще простого. Я просто сделаю заказ в типографии, где за нами не числится долгов.

— Госпожа Бекман. Даю вам еще два дня. После этого, пожалуйста, приходите ко мне с какой-нибудь бумагой — с заказом на печать, с книгой, неважно, было бы что предъявить головному банку. Доброго вам дня.

Слегка прищелкнув каблуками — наверняка служил в Народной армии ГДР — это не вопрос, — до свидания.

— Я знаю, вы считаете меня сволочью, — сказала Сюзанна Фреду, выпроводив д-ра Майнингена. — Но с банком действительно трудно договориться.

— Где Мара?

— Ну не будьте же сами сволочью. Выпейте со мной стаканчик просекко.

— Терпеть не могу просекко.

— Господин Фирнайс. Пожалуйста!

Эта смесь материнской строгости и отчаянных поисков компании для выпивки рассмешила Фреда, и он не смог сдержать улыбки.

— О’кей.

Он заметил, что у нее гора с плеч свалилась.

— Это моя последняя бутылка, — сказала Сюзанна и поставила ее перед Фредом, поскольку все еще придерживалась мнения, что откупоривать бутылки — типично мужское дело, если вообще не главный смысл их существования.

Они чокнулись и долго смотрели друг другу в глаза, он — немного выжидательно.

— Какая долгая история вела к этому мгновению, — вздохнула Сюзанна.

— Как идут предварительные заказы?

— Мы практически уже продали шестьдесят тысяч экземпляров.

— А как насчет аванса?

— На следующей неделе переведем.

Фред громко рассмеялся. Эту фразу он хорошо знал.

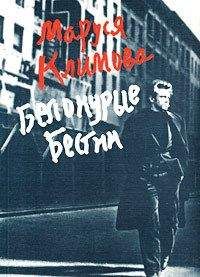

Сюзанна указала на предварительную осеннюю программу издательства, которая лежала на столе прямо перед Фредом, поскольку представитель банка не взял ее с собой.

— Как вам это фото?

— На самом деле там гораздо красивее.

— «Любовь среди рыб» — это превосходно гармонирует с картинкой.

Сюзанна подтянула распечатанные листы к себе и зачитала Фреду рекламный текст:

— «Фред Фирнайс. Любовь среди рыб. Новые стихи. В напряженном лирическом аллюре Фред Фирнайс берет все препятствия, которые, по вердикту Адорно, казались уже непреодолимыми. От стихов асфальта и большого города через экстремально упрощенные, традиционные хокку до кажущихся слишком пасторальными притч, которые он отважился облечь в рифмованную форму, — все это открывает самую яркую сторону немецкоязычной лирики, наследующей Клейсту и Эйхендорфу во всем многообразии его мастерства — в борьбе между печалью и надеждой, мировой скорбью и озарением и с неизменной иронией, о которой трудно сказать, следует ли отнести ее на счет романтизма или постмодернизма».

— Длинновата фраза, — сказал Фред. — Но в принципе все верно. Я только удивляюсь, что вы упомянули хокку и рифмованные стихи.

— Пара хокку не повредит. Кроме того, это сделает книгу толще, тогда можно будет запрашивать за нее больше. И рифмы в конце концов показались мне совершенно очаровательными. Полный разнос в «Шпигеле» в итоге будет очень кстати.

— Вам-то это должно быть безразлично.

— Конечно, ведь рифмовали вы, не я! Но не так уж много. В остальном возражений нет?

— Постмодерн. Мне не нравится это слово. Постмодерн — это дерьмо. Постмодерн — это глубокие восьмидесятые. Ирония, о которой можно было бы сказать, что она романтичная и бессмертная, подошло бы лучше.