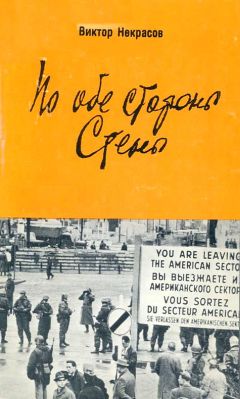

Виктор Некрасов - По обе стороны океана (сборник)

Веселые ребята и девушки, сбегавшие по лестнице, приветливо нам улыбались, на наши вопросы пожимали плечами и убегали дальше. С горя мы двинули в студенческий ресторан.

— Сядем вот за тот столик, — сказал профессор Мэтьюсон. — Там как будто славные ребята.

Ребята оказались действительно славными, с симпатичными интеллигентными физиономиями. Они любезно и вежливо, похлебывая кофе, отвечали на все мои вопросы, но сами не задали ни одного. Я им был почему-то не интересен. Представляю, как оживилась бы столовая нашего университета, если бы туда зашел и подсел к чьему бы то ни было столику пусть самый обыкновенный американский парень, я не говорю уже о журналисте или писателе. Какой завернулся бы спор, сколько пододвинуто было бы стульев. Ничего подобного здесь не произошло. Ребятам просто было скучно, несмотря на всяческие подстегивания профессора Мэтьюсона, пытавшегося их растормошить. Мне кажется, что оба они даже с облегчением вздохнули, когда мы стали прощаться.[11]

Почему так произошло? Не знаю. Я ведь был первым советским человеком, которого увидели эти два молодых американских студента. На какую-то долю секунды в самом начале встречи зажегся в их глазах огонек любопытства и сразу погас. А вот мальчишки в поезде Буффало−Нью-Йорк всем интересовались и задавали тысячи вопросов.

В фильме «Америка глазами французов» (люди, знающие Америку, говорят, что там многое правдиво схвачено) показана различная американская молодежь: и пляжно-рок-н-ролльная, и пьяно-карнавальная, и веселые солдаты на ковбойских состязаниях уголовников, и будущие отцы семейства, проходящие на куклах курс ухода за детьми, и красивые мальчики и девочки, живущие с того, что снимаются для журнальных обложек и реклам, и юные преступники с мрачными лицами, которых уводят за решетку… В Гринвич-виллидж (нью-йоркский Монмартр) я тоже видел «веселящуюся» молодежь.

Один размалеванный во все цвета радуги пьяный парень ходил взад и вперед по тротуару и все кричал о том, что ему наплевать, кто будет сидеть в Белом доме — Кеннеди или Никсон, куда важнее, кто находится сейчас в Кремле?! Все это есть, я знаю, и, вероятно, даже значительно больше, чем это показано в фильме, но как-то не хочется верить, что нет другого. Конечно, есть, наверное, есть, но я, увы, не столкнулся. Поэтому я так жалею, что не встретился с теми студентами, которые меня пригласили и которых я не смог обнаружить. Кто в этом виноват? «Америкэн экспресс», профессор Мэтьюсон, студенты, я сам? Не знаю. Во всяком случае, мне кажется, не я…

По этому случаю судить, конечно, трудно, но за две недели, что я пробыл в Америке, я не сдружился, не сблизился ни с одним американцем. Не то что в Италии с итальянцами. Мой «итальянский блокнот» заполнен адресами, в «американском» — два-три случайных телефона. И это при американской общительности и простоте в отношениях.

Что поделаешь, придется об американцах, их вкусах, стремлениях, симпатиях говорить косвенно, опираясь на то, что мне было более доступно. Портрет получится не очень точный, не очень ясный, как бы освещенный отраженным светом, но другого выхода у меня нет.

Одним из таких «отражений» является, безусловно, искусство.

Очень ошибаются те, кто думает, что абстрактное и вообще так называемое «левое» искусство в Америке в почете. Ничуть не бывало. Правда, на нью-йоркском аэродроме Айдл-уайлд с потолка вестибюля свешивается и медленно вращается некая многолопастная конструкция, считающаяся скульптурой (кстати, сама по себе она мне очень понравилась, в ней есть что-то птеродактильно-геликоптерное, иными словами — авиационное), есть в Нью-Йорке и специальный музей наиновейшего, наилевейшего искусства, Музей Соломона Р. Гуггенхейма на 5-й авеню, есть в Америке и богатые коллекционеры, не жалеющие денег на покупку всякого рода сверхлевых ухищрений, но в массе своей американец не любит такого искусства, он любит искусство «похожее».

Я, например, очень люблю польский плакат. Мне кажется, что в этой области поляки нашли свой собственный, очень выразительный и не похожий на другие язык. Польский плакат при всех качествах, необходимых плакату, — броскости, запоминаемости, лаконичности — прежде всего произведение искусства. В польском плакате нет назидательности и риторики (чем, увы, часто грешим мы в своих плакатах) — он образен и поэтичен. Вспомните хотя бы плакаты шопеновского конкурса или знаменитый антивоенный плакат «Nie!» — три элемента: бомба, руины и краткое, выразительное слово — нет! В Америке такой плакат не прошел бы. Американский плакат предельно натуралистичен, фотографичен. Обложки журналов, книг тоже. На стенах небоскребов, у входа в кино, по бокам автострад, везде — громадные красавицы, красавцы, ковбои, гангстеры, улыбающиеся или неулыбающиеся физиономии, и все это очень добротно, старательно и, главное, сделано страшно «похоже». Условности никакой.

Я говорю сейчас о самом утилитарном виде искусства, потому что он самый доходчивый и больше всего свидетельствует о «широких» вкусах. Но если говорить о «большом» искусстве, то и в нем мы сталкиваемся в большинстве своем с тем же. Очень характерен, к примеру, тот самый памятник морской пехоте, о котором я уже говорил. Его фотографичность, всамделишность усугубляется еще тем, что само водружаемое знамя не бронзовое, а самый что ни на есть матерчатый, развевающийся по ветру американский «старз энд страйпс» — звезды и полосы.

Да, памятник этот вызывает определенные эмоции, даже сильные, я об этом уже говорил, но я остерегся бы назвать его произведением искусства. В этом памятнике есть рассказ о некоем волнующем событии, но в нем начисто отсутствует образ, а без образа, как известно, искусству, особенно изобразительному, трудновато. (Кстати, по-украински «изобразительное» — «образотворче», что, по-моему, очень точно.)

Образ… Как часто мы о нем говорим и как часто забываем, что без него искусства нет. Мертвая и живая вода. Мертвая только склеивала разрубленное тело, живая вселяла в него душу, жизнь. Памятник морякам — мертвая вода. А вот памятник разрушенному Роттердаму — живая. Многие москвичи помнят экспонировавшуюся в 1961 году на французской выставке в Москве его бронзовую копию (оригинал работы выдающегося французского скульптора Цадкина стоит в Роттердаме). Большинство посетителей возмущались скульптурой, издевались над ней, в лучшем случае пожимали плечами:

«Что это — человек или кусок рваного железа?», «И почему у него в животе дырка?», «А где лицо?», «Нет, это не искусство, это черт знает что!» Мне больно было слушать. Больно, потому что роттердамский памятник, памятник варварски уничтоженному городу и тысячам погибших людей, тщетно взывающих к справедливости, памятник этот — страшный, кричащий — произведение большого, настоящего искусства, это живая вода.

Живая и мертвая вода…

Недалеко друг от друга, по обе стороны Арбатской площади, стоят два памятника. Оба Гоголю. Один работы Андреева, другой — Томского. В свое время самодовольный, напыщенный Гоголь Томского прогнал вместе с пьедесталом андреевского Гоголя и встал на его место. И стоит до сих пор. Не знаю, как другие, но я всегда обхожу его, пересекаю Арбатскую площадь с другой стороны. А если есть время, обязательно захожу в маленький дворик на Никитском бульваре, где рядом с домом, в котором он умер, сидит в раздумье, накинув шинель на плечи, не «мертвый», а «живой» Гоголь. Это один из прекраснейших памятников в мире. Я прошу читателя не полениться зайти в этот дворик и обойти памятник по полукружию, от правого плеча Гоголя к левому. И вы увидите нечто совершенно необычайное. Вглядитесь в его профиль, в его лицо — перед вами Гоголь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — мягкий, чуть иронический. Двигайтесь по полукружию — на ваших глазах он меняется. С последней точки это уже Гоголь сомнений, мистики, сожженных «Мертвых душ»… Подобной трансформации я не видел нигде и никогда.

Андреевский Гоголь был изгнан. Теперь он нашел свое место, может быть, даже лучшее, чем было. И здесь мне хочется заступиться еще за один памятник, тоже изгнанный, но до сих пор так и не нашедший своего места. Снятый с пьедестала, вот уж сколько лет, он стоит во дворе Русского музея в Ленинграде, и никто его не видит, а молодежь просто даже — и не знает о его существовании. Речь идет об Александре III Паоло Трубецкого. Без преувеличения этот памятник можно назвать в своем роде уникальным. Я не знаю другого равного ему по силе обличения. В грузной, торжественно-самодовольной фигуре царя-миротворца, восседающего на массивном, расставившем ноги битюге, — все бесправие самодержавной России. Когда-то, когда памятник еще стоял на площади Восстания перед Московским вокзалом, на пьедестале высечены были слова Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я пожал удел посмертного бесславья.

Торчу здесь пугалом чугунным для страны.

Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Так этот памятник и назывался — Пугало. Зачем его сняли? Кому это пришло в голову? К слову сказать, открытие его в 1909 году вызвало скандал. Царские сановники, да и сам Николай II отнеслись к нему как к злой карикатуре, сатире. Почему же мы сейчас не хотим понять, что это не возвеличение, а обличение?