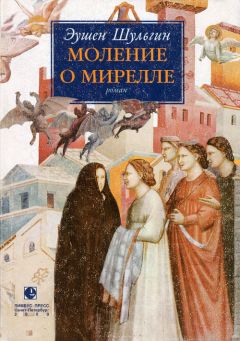

Эушен Шульгин - Моление о Мирелле

— Что ты там бормочешь? — встрял Малыш.

— Ничего, — слукавил я, не в силах спрятать улыбку.

— Нет, бормочешь! — закричал Малыш. — Вижу! Вижу!

— Нет, нет, нет! — издевался я.

Конечно, Малыш полез ко мне, мы покатились по кровати, избороздили ее всю, и тут он слетел на пол, увлекая меня за собой, и угодил аккурат в угол ночного столика.

— Что здесь происходит? — донесся мамин голос откуда-то сверху из-за кровати.

— Вы где?

Малыш кинулся к ней, рыдая и хватаясь за голову. Я сидел на полу, потирая ушибленные места. Мама взяла крикуна на руки:

— Фредрик, ну в чем опять дело? Что вы вечно как бешеные?

Как на это ответишь?

А потом, присев за гигантским фикусом на террасе пансионата Серена, я подслушал тетины слова:

— …он уговаривал Фредрика пойти с ним в музей, будто тот его коллега.

— Ну не усложняй, — успокаивала ее мама. — Ты же знаешь своего брата, он так легко увлекается. Да и Фредрику полезно сменить обстановку.

— Но дорогая, он здесь каждый Божий день только тем и занимается.

— Все так. Но дома во Флоренции почти все время один. Малыш куда более компанейский, хотя он и младше, и итальянский у него хуже. А все равно.

— Элла, нет двух одинаковых детей. А Фредрик всегда был мечтателем.

— О чем он мечтает? А ночью что ему снится? Он так кричит во сне.

— А ты ему не приписываешь?

— Но это же так естественно. У меня это вошло в привычку, я ничего не могу с собой поделать. Я так боюсь.

— Ну, ну, не накручивай себя. Он был тогда совсем несмышленыш, а в таком возрасте все может пройти бесследно, забыться, и врачи то же говорят. Он, уж наверно, ничего не помнит.

Господи, зачем я подслушивал!

Забыто, забыто навсегда, баста!

Когда я увидел Миреллу опять, она была бледной до синевы и заторможенной. Глаза с поволокой, сбоку на шее два красных пятна. Неужели ее опять побили? Нет, просто она температурит и теперь, конечно, заразит и меня. Я решительно обнял ее.

Мы сидим в саду фортепьяновой дамы. В предместьях Пизы у нее старая просторная вилла, и нас всех пригласили сюда на pranzzo. Небо задраено исполинскими кронами апельсиновых деревьев, акациями и мушмулой, и сад кажется темной норой. Всюду натыканы горшки с цветами, угол каменной ограды затянут паутиной вьющихся роз. Листочки на них сморщились от ночных холодов, и стоит ненароком топнуть, как строго и печально осыпаются розетки лепестков. Нина устроилась тут же; сидя на корточках, она завороженно смотрит на крохотный бассейн, в центре которого позеленевший херувим пьет воду из неподъемного кувшина. Из воды на нее пялится бессмысленными глазами золотая рыбка. Из дома доносятся приглушенные голоса.

— У тебя неприятности? — участливо осведомился я.

— Да нет… — нерешительно возразила Мирелла.

— Я же вижу, что-то случилось, — не отставал я.

— Я была сегодня на confession и получила absolusjon.

— А что это такое? — спросил я.

Мирелла так недоверчиво уточнила:

— А ты не знаешь? — что я сразу покраснел.

Несколько раз я заходил в церковь с отцом, и пока он делал в своем блокноте описания фресок, я смотрел на мистерию, разыгрывавшуюся вокруг алтаря. Они ходили друг за дружкой гусиным шагом, потом перестраивались в шеренги, пели, поворачивались то туда, то сюда, читали вслух из огромных фолиантов, звонили в колокольчики и махали дымящими горшочками. Тут были вперемежку и дети, и взрослые — и все в ночных рубашках. Однажды я шепотом спросил у отца, что они делают, но не получил ясного ответа, потому что отец был слишком погружен в свои записи. Все происходившее в церкви интриговало, но было совершенно недоступно пониманию. Интересно, а они тоже приносят в жертву ягнят и поросят, как троянцы? Но стоя сейчас перед Миреллой, я вынужден был признать, что не удосужился толком разобраться с тем, что волновало Миреллу так, что она даже заболела от этого.

И тут Мирелла захохотала, но как! Она елозила по скамейке, складывалась, как перочинный ножик, касаясь рукой земли. Чуть унявшись, она наклонила голову набок и произнесла по слогам, чтобы я понял:

— В субботу я хожу к il prete. Это называется la conffessione. И я каюсь во всех своих грехах. Рассказываю о них. Понимаешь? — Я кивнул. — Я сижу в одном таком чуланчике, il prete в другом — соседнем, и я шепчу ему на ухо все свои проступки. Все, что я натворила.

— Все? — переспросил я, чувствуя, что у меня похолодело в животе.

— Все-все. — И Мирелла с торжеством посмотрела на меня. — И даже то нехорошее, о чем успел только подумать.

Я вытаращился на нее. И спросил в полном ужасе:

— Даже мысли?

— Конечно, — отрезала она. — А потом il prete говорит мне, что я не должна больше так делать и так думать и что я должна прочитать уйму молитв, и я получаю absolusjon, отпущение грехов, понимаешь, а если бы я была уже большой, как мой брат, и конфирмовалась, то я бы тоже могла вкусить тело Господня и испить его кровь.

Я не все разобрал в ее объяснениях, но про кровь Христову понял очень отчетливо, и меня замутило. Так вот почему она была такая странная, бледная и заторможенная. Ничего удивительного. От крови с мясом и не такое бывает. Я старался думать о грехах, чтобы отвлечься.

— И что, il prete теперь знает все?

А о нас она что рассказала? А есть что рассказывать о нас?

— И мысли, — задумчиво напомнил я.

Она подалась вперед, посмотрела на меня испытующе и прошептала:

— А ты вправду язычник?

Со мной сделалось что-то странное. Тело утратило всякий вес, а в голове защекотало.

— Язычник? — тоже зашептал я. — Не-е, я не…

— Значит, еврей?

— Вроде нет?

Тут я вовремя вспомнил, что отец рассказывал мне о евреях, Гитлер убивал их в концлагерях, значит, я точно не еврей.

От напряжения Мирелла приоткрыла свой маленький красный ротик. Она прикрыла мою руку своей и надавила. Ее острые ногти царапались, как когти. Больно. И тогда тихо-тихо она даже не прошептала, а выдохнула:

— Я ему не все рассказала. Самое ужасное — нет.

От ее взгляда у меня побежали по телу мурашки. Я хотел узнать, что же она не рассказала il prete, но не решался спросить.

— Хочешь, скажу, — снова зашептала она, почти коснувшись щекой моего лица.

Конечно же, я хотел.

— Нет. — Я сглотнул. — Нет, нет, не хочу ничего слышать. — И я изо всех сил замотал головой.

— А я скажу, — просипела Мирелла. — Я ненавижу…

— Да не хочу я ничего слышать! — заорал я, вырвал руку и зажал уши пальцами. Она попробовала было оторвать их, и совсем рядом очутились ее шевелящиеся губы. Я быстро зажмурился.

Подождал-подождал и чуть приоткрыл глаза. Представьте — она хохотала! Руки у меня опустились. А она заливалась все пуще, соскочила со скамейки и давай танцевать вокруг меня. Я остолбенел от ужаса. Нина скрылась в доме.

Вдруг Мирелла посерьезнела. Это далось ей с трудом, потому что волны смеха колыхали щеки.

— Что с тобой было? — удалось ей спросить. — Я только хотела сказать, что я ненавижу манный пудинг.

Руки не успели зажать уши, остановились на полпути, и я тоже захохотал. Мы хохотали как безумные и совершенно завелись. Я сполз со скамейки и шлепнулся на землю, а Мирелла улеглась на дорожке прямо в своем выходном платье и каталась взад-вперед.

Потом мы успокоились и стали стряхивать друг с дружки грязь и листья. Я так смотрел на Миреллу, что она должна была понять все!.. И она, кажется, тоже прониклась, потому что вдруг посерьезнела и опустила глаза.

Нас позвали в дом. Темная комната, темная мебель, на окнах тяжелые занавеси. Гости рассаживались за столом. Он был застелен батистовой скатертью и сервирован хрусталем, фарфором, искусно сложенными салфетками, серебряными подсвечниками и букетами живых цветов. В центре возвышалась огромная ваза с фруктами. Места за столом были расписаны. Мирелла взяла меня под руку, длинномерный монах, похожий на Савонаролу с картины, которую показывал мне отец, предложил на закуску молитву и благословил трапезу.

— Ты знаешь, кем был Савонарола? — шепотом спросил я Миреллу. Она вдруг кивнула. — Его сожгли, — не успокаивался я. — Крутой был мужик.

И я, и Мирелла нашли свои места по разные стороны стола, где-то на самом конце. Я посмотрел на нее. А мама, очень строго, — на меня, продолжая нарезать что-то Малышу.

Поведение Миреллы было безупречным. Все ее гримасы видел только я. В этом обществе нужно было быть на высоте, оплошности не прощались. Здесь обращали внимание на то, как ты ешь и сколько налито в бокалах, и никто не путался в приборах. Я не спускал с Миреллы глаз. Хорошо еще, что мы могли дотянуться друг до друга ногами. Папа и мама Занфини не удостоили нас даже взгляда во все время этого бесконечного застолья, и все говорили только по-французски. Мы были тише воды, ниже травы. Даже Нина молчала! Чудо.