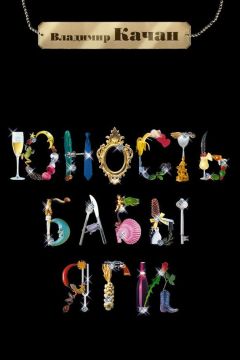

Владимир Качан - Юность Бабы-Яги

Льготы, предоставляемые Саше, были исключительными. Никому не разрешалось выходить отсюда, только единицам, самым дисциплинированным и внушавшим доверие в том, что они уже не сорвутся, что они действительно хотят изменить свою пропадающую жизнь и воспитать в себе стойкое отвращение к алкоголю. Все двери в блоке интенсивной терапии запирались намертво ключами, похожими на ключи проводников в поездах дальнего следования. Больничный режим был по строгости таким же, как и в психиатрических клиниках, и только отдельные лица могли покидать эти стены.

«Хотя бы так, – думал Саша, – все же лучше, чем две недели задыхаться в палате. И потом, что он меня пугает. Ну, «белочка», ну с кем не бывает? Но не значит же это, что уже все, что мне завязывать надо на всю жизнь. Понемножку-то можно? Пивка там, или сухого? Не обязательно же, что будет запой от этого? Может, проскочит, если себя контролировать».

Саша не хотел, или еще не готов был сжигать за собой все мосты, оставлял для себя какие-то обходные пути, его страшила сама мысль о том, что от чего-то придется отказываться навсегда. Ну как же, а в компаниях? Как это можно, вести себя не как все? Он не понимал еще в те дни, что в том, «как все», – нет ничего хорошего и тем более – выдающегося, что самое хорошее и выдающееся получается только у людей, которые не «как все», и именно тогда, когда они думают и делают не как все, а по-своему.

Намек на свое непонимание он получил в следующую же ночь. Опять был сон, но сон особенный. Если совсем просто объяснить, то ему был показан рай и ад. Каждый представляет себе это по-своему, раскаленная сковорода в аду, на которой жарят грешников, мало у кого вызывает доверие, может быть рай или ад, – совсем не то, что мы себе представляем, но Саша расценил показанный ему сон именно так и никак иначе. Показанный, потому что это был рельефный, почти осязаемый цветной сон, как кинофильм. И когда в разделе «ад», трепещущий от страха Шурец со страшным напряжением заставлял себя проснуться, потому что невыносимо было спать и смотреть дальше; когда садился на постели и изо всех сил таращился в темноту, стараясь не заснуть вновь; и когда все равно его вырубало через несколько минут, – ему показывали тот же сон (как и предыдущий – с зонтиками) и точно с того места, где он заставил себя проснуться.

Его ад представлял собою какую-то гнусную оранжерею, в которой было множество зеленых растений. Джунгли, непроходимая чаща, а в ней ползали змеи, куда более страшные, чем тот мультяшный питон из первого сна. Фигурантами ада змеи были, наверное, потому, что для самого Саши они были самыми жуткими существами на земле, хуже акул и крокодилов. Это только ведущий зоологических телепередач Дроздов может, ласково поглаживая какое-нибудь пресмыкающееся, или даже вешая его себе на шею, – чувствовать себя хорошо. Для Саши же змеи с детства были воплощенным ужасом. Ну, так для этого-то и показывали… Дроздову, наверное, если бы до этого дошло, показали бы совсем иное, что-то для него особенно отвратительное: из животного мира – предположить трудно, значит, кого-то из людей. А Саше в окружении ядовитых гадов и жирных удавов было совсем не по себе. Клубки спаривающихся змей рядом с ним, разверстые пасти с торчащими ядовитыми зубами, приближающимися к его лицу, и он знает, что прикован к месту, что бежать никуда не может, что он обречен терпеть такую муку до конца, которого нет, – впереди вечность, и он в этом серпентарии вечно будет пребывать в состоянии животного страха. И больше ничего не будет, он будет только ждать, когда самая жирная, натуральная вполне анаконда сомкнет свои кольца на его шее и туловище, ломая шею и позвоночник. Но это было бы хоть каким-то концом, а конца-то нет, поэтому не душат совсем, не жалят другие, а только пугают, но все же вот-вот, уже почти кусают, уже удав начинает обвивать его своими жуткими кольцами… и тут Саша неимоверным усилием воли просыпается.

Но потом… Потом, опять заснув, он оказывается в той же чаще, и опять начинает бояться, но вдруг гады начинают испуганно и быстро расползаться, а перед ним стоит прекрасная девушка в белой тунике и с золотистой цепочкой на шее. Цепочка светится, как гирлянда огней, а девушка улыбается и манит его, зовет куда-то. Он все в том же параличе, в оцепенении, как со змеями, но вдруг к нему начинает возвращаться способность двигаться. А девушка зовет и показывает – куда зовет. А там, в густой чаще обнаруживается просвет, а за ним – поляна. Он идет за нею. Она приглашает его присоединиться к тем людям, которые гуляют по поляне или сидят на траве. Все эти люди непередаваемо красивы, открывающийся за чащей пейзаж прекрасен так, что захватывает дыхание. Вдалеке озеро или море. Птицы над морем. Белые. Он смущен, чувствует, что недостоин вступить в эту красоту, но девушка доброжелательно улыбается, приглашает дальше. Никакого намека на эротику, девушка воспринимается совсем не так, как потенциальная партнерша, а как воплощение красоты и доброты, произведение искусства. Он идет. Его обступают все эти невозможно красивые люди в белых одеждах, все улыбаются ему, и он чувствует их полное, самое полное к нему расположение. Он чувствует впервые в жизни, что он любим всеми, любим и понят, и это ясно без слов. Никто ничего не говорит, но такой силы свет и доброта исходит от них, что Саша растворен в этом, он оттаивает, он чувствует невесомость во всем теле, он летит! Нет, пока не летит, но знает, что теперь может и полететь. И сам он так же любит их, и этот пейзаж, и море за ним, и весь мир. Ощущение счастья так полно и глубоко, что нестерпимо, как острая боль. И поэтому Саша снова просыпается. Но просыпается с улыбкой.

А когда засыпает вновь – опять змеи, опять джунгли, опять смерть и страх. И вот так чередовалось несколько раз, всю ночь, с регулярностью, которую при всем желании нельзя было принять за случайную. И вот в эту-то ночь Саша впервые стал что-то понимать про себя… И про выбор, который рано или поздно ему придется сделать в своей жизни…

Виолетта

Как было задумано, так и исполнено. Отношения стали развиваться, как красивый роман, и не только потому, что Вета так планировала, но и в немалой степени от очевидной предрасположенности Марио именно к такому стилю отношений. Португалец по гражданству, итальянец по происхождению со стороны отца, бельгиец по роду деятельности, работающий, тем не менее, на далекую Японию и свободно говорящий поэтому не только на всех основных европейских языках, но и на японском, Марио был, определенно – гражданином мира, однако итальянские корни временами властно заявляли о себе и даже мешали бизнесу. Чрезмерный темперамент, вспыльчивость и несдержанность – не лучшие помощники в деловой сфере. Но эти же несравненные черты итальянского характера плюс влюбчивость и некоторая наивность и простодушие в общении с женщинами делали Марио весьма уязвимым объектом для завоевания. Влюбчивость до поры спала, ей мешали проснуться деловая активность Марио и прелестные, гармоничные отношения в его семье.

Будильник в лице Виолетты зазвонил резко и требовательно: пора просыпаться, Марио, тебе уже немало лет, потом будет поздно, что-то ты скис совсем в области чувств, пора влюбляться, слышь, эй! – Пора-а-а! Разум тоже ничего не имел против: нельзя ж, чтобы такая привлекательная сторона жизни, как любовные страсти или, по крайней мере, сильные увлечения – шли мимо и даже не здоровались. Словом, к моменту встречи с Виолеттой Марио был вполне готов к настоящему, серьезному роману. Нужна была только точка приложения накопленных чувств. Точка была – что надо! И предпосылки – тоже, в том смысле, что невозможность полного соединения (семья, трое детей) – всегда является мощнейшим катализатором процесса. Марио собирался в обыкновенный поход налево, собирал рюкзачок, соответственно экипировался, но даже не предполагал, что маршрут окажется настолько экстремальным, что он домой не вернется.

Регулярные посещения бара, беседы с Ветой постепенно становились необходимостью, сопровождались радостным ожиданием встречи и заставляли даже всякий раз одеваться по-новому, менять костюмы и галстуки, стоимость которых потрясла бы воображение большинства жителей Российского Нечерноземья. Виолетта, в свою очередь, все это замечала и никогда не оставляла без внимания любое новшество в одежде влюбленного итальянца. Она никогда не упускала возможности заметить и – так, мельком, вскользь, – похвалить, чтобы он понимал, что его усилия не проходят даром. А Марио думал: ну, если она замечает во мне все, даже новый галстук, значит она тоже… Ну, если бы я ей был абсолютно безразличен, ну, просто клиент и все, она бы никогда не обращала внимание, ей плевать было бы, во что я одет, так? А если все происходит иначе, значит, что? Значит я для нее не какой-то там эпизод работы, а нечто бoльшее! Такой вывод согревал созревшее для любви сердце Марио и вдохновлял на дальнейшие шаги, поступки, которые должны были приблизить его к русской красавице.