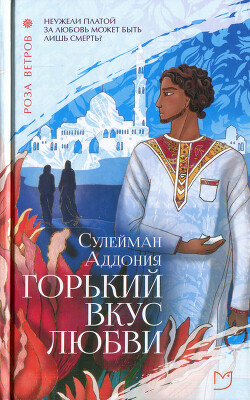

Горький вкус любви - Аддония Сулейман

Обзор книги Горький вкус любви - Аддония Сулейман

Роман переносит нас в Саудовскую Аравию, на раскаленные солнцем улицы Джидды. Религиозная полиция, насаждая жесткие законы шариата, пристально следит за моральным обликом правоверных мусульман: мужчинам и женщинам, не состоящем в браке, запрещено не только общаться, но даже перекинуться взглядом. Вопреки всему юные Насер и Фьора полюбили друг друга. Влюбленные подвергают себя огромной опасности: ведь им приходится идти на множество рискованных ухищрений, чтобы хоть изредка увидеться на улице или тайно обменяться любовными посланиями.

Annotation

Роман переносит нас в Саудовскую Аравию, на раскаленные солнцем улицы Джидды. Религиозная полиция, насаждая жесткие законы шариата, пристально следит за моральным обликом правоверных мусульман: мужчинам и женщинам, не состоящем в браке, запрещено не только общаться, но даже перекинуться взглядом.

Вопреки всему юные Насер и Фьора полюбили друг друга. Влюбленные подвергают себя огромной опасности: ведь им приходится идти на множество рискованных ухищрений, чтобы хоть изредка увидеться на улице или тайно обменяться любовными посланиями.

Сулейман Аддония

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

2

3

4

5

6

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

2

3

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

2

3

4

5

6

7

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

2

3

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

2

3

4

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

1

2

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Сулейман Аддония

ГОРЬКИЙ ВКУС ЛЮБВИ

Какими бы ни были мои мечты о будущем, главное место в них я всегда отводил матери. Но теперь эти мечты ускользали от меня. Мама отсылала нас прочь: меня, десятилетнего мальчика, и моего трехлетнего братика.

Мы стояли на берегу реки, у наспех сооруженной кофейни… За ближайшим холмом начинались заросли кустарника, и где-то в них пролегала тайная тропа из нашей деревни в Эритрее в Восточный Судан. Добраться туда можно было только на верблюде — так тернист и безводен был этот путь.

Первые из проводников-контрабандистов уже прибыли. В неверном свете фонарей виднелись крутые бока их верблюдов. Вокруг столпилось много людей, однако не все они бежали от войны. Некоторые, как моя мама и другие женщины, жившие на Холме любви, пришли попрощаться. Но все остальные, и в том числе мы с братом, через несколько минут должны были превратиться в беженцев. В целом свете у меня не было никого, кроме мамы, и я с ужасом ждал момента, когда фонари погаснут и верблюды двинутся в путь через заросли. Жизнь, которую я знал и любил, в этот миг оборвется.

Я стоял рядом с Семирой, маминой лучшей подругой, а мама отошла к прилавку, чтобы купить теплого молока для маленького Ибрагима. Она стояла, повернувшись спиной ко мне. Продавщица тем временем зачерпнула из кастрюли молока, налила его в жестяную чашку и подала Ибрагиму.

Появилось еще несколько верблюдов. За ними шли люди, подгоняя животных длинными палками, — то были проводники из племени Бени-Амир народности беджа. Волосы у них были уложены в замысловатые прически, белые джеллабы перевязаны синими поясами, а за плечами висели мечи.

Мама вернулась туда, где стояли мы с Семирой. Странно, что почти никто не плакал. Все — Семира, мама и даже я — без остановки рыдали целый день, и, наверное, слезы у нас просто иссякли. Нам оставалось лишь попрощаться.

Я не мог наглядеться на маму. Она была одета в длинное черное платье, ноги обуты в ее любимые красные итальянские туфли на каблуках, подаренные Семирой. Моя мама и без того была высокой женщиной, а туфли делали ее еще выше.

Она передала Ибрагима на руки Семире и обняла меня за плечи. Семира отошла к другим женщинам, которые столпились возле верблюдов и фонарей и ждали своей очереди, чтобы попрощаться со мной.

Вдруг раздался грохочущий рев моторов. Я взглянул в небо и увидел, что над нашей деревней кружит эфиопский истребитель. Прижавшись к маме и зажмурив глаза, я молился: «Прошу тебя, о Аллах, пусть самолеты улетят навсегда. Пожалуйста, о Аллах. Пожалуйста, о Аллах».

Вскоре в небе опять воцарилась тишина, и тогда один из контрабандистов подошел к моей матери.

— Верблюды готовы, Рахима, — сказал он. — Не волнуйтесь. С вашими детьми всё будет хорошо.

Мама подхватила с земли одну из масляных ламп, сжала в руке мою ладошку и двинулась к каравану. Но я упирался, не отрывал ноги от песка.

— Я не пойду, мама.

Она наклонилась ко мне. Качнулись и тихонько зазвенели длинные серьги. От нее исходил изумительный аромат, словно волны ладана от курильницы благовоний. По маминым плечам рассыпались длинные черные волосы. Я прижался головой к ее груди. Она крепко обняла меня. Как бы я хотел, чтобы мы стояли так вечно!

Мама прошептала:

— Сладкий мой, я поступаю так, потому что люблю тебя.

Я взмолился — еще раз, последний раз:

— Пожалуйста, мама, не отсылай нас! Я хочу остаться здесь, с тобой. Пожалуйста, мамочка!

Она мягко высвободилась из моих объятий и сказала:

— Я хочу взглянуть на тебя, милый. — Ее ладони обхватили мою голову. — Давай пообещаем друг другу одну вещь. — Ее тихий голос дрожал, по щекам текли слезы. — Давай пообещаем, что всегда будем любить друг друга, где бы мы ни были и что бы с нами ни случилось.

Наши пальцы сплелись, и она наклонила голову, чтобы поцеловать мою руку.

Контрабандисты крикнули, что караван трогается в путь. Я в последний раз обнял маму, так порывисто, что опрокинул лампу, стоящую на земле. На мамины красные туфли упал круг света.

Верблюды один за другим начали движение. Я, уже усаженный на спину одного из них, обернулся, стал искать взглядом мать. Я хотел увидеть ее лицо еще хотя бы разок, но свет у ее ног медленно угас, и маму скрыла ночь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

1

Вечер второй пятницы июля был вечером расставаний. Стоял тысяча девятьсот восемьдесят девятый год, и все, кто мог позволить себе отпуск, покидали Джидду. Я распахнул окно, чтобы впустить в комнату влажный бриз. С улицы доносились запахи пряной кабсы,[1] смешанные с ароматами мужского одеколона. Так пахнет день, уступающий место ночи.

Зазвонил телефон. Я отсчитал шесть сигналов и снял трубку. Это был Джасим. Он хотел, чтобы я зашел к нему в кафе попрощаться — назавтра он уезжал в Париж. Джасим часто ездил за границу и всегда привозил подарки, чтобы, как он сам утверждал, воспитать чувственность в тех, кого он любит.

А еще он сказал мне забрать очередной ворох писем, которые я написал для матери. Много раз я пытался отправить письма домой, но всякий раз их возвращали. А в качестве обратного адреса я обычно указывал адрес кафе Джасима — с тех самых пор, как познакомился с ним.

В то время я жил в крошечной квартирке в жалком двухэтажном домишке. Ничего лучшего я себе позволить не мог, зарабатывая на автомойке всего четыреста риалов в месяц. Жилище мое находилось в конце длинной улицы, которая в середине расширялась, образуя площадь, формой своей напоминая мне фигуру мужчины с большим животом и длинными ногами. На площади теснились магазины и рестораны, а дальше улица опять сужалась и так и тянулась тонкой ниткой до самой Харентины.

В дневное время ряды зданий, выкрашенных белых краской, ослепительно сияли в лучах солнца; многочисленные мужчины неизменно были одеты в белые тобы,[2] а редкие женщины — исключительно в черные абайи.[3] Казалось, будто ты попал в черно-белое кино.

Я шел мимо вилл, окруженных садами. Ветерок превращал садовые деревья в медленно танцующих балерин. Чуть дальше по улице Аль-Нузла бросалось в глаза самое высокое — девятиэтажное! — здание района. Жили в нем только богачи.