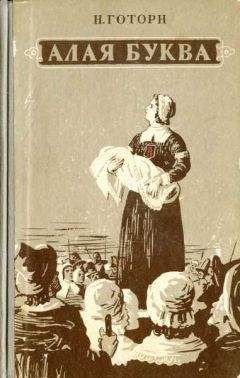

Натаниель Готорн - Алая буква (сборник)

Гнусное оцепенение владело мною не только три с половиной часа, которых ежедневно требовала от меня служба Дядюшке Сэму. Оно сопровождало меня и в прогулках по берегу моря, и в бесцельных похождениях по окрестностям, когда бы – зачастую редко и неохотно – я ни заставлял себя встряхнуться, искать живительных сил Природы, которые в прошлом дарили мне свежесть и остроту мыслей, стоило мне переступить порог Старой Усадьбы. Та же апатия, за неимением лучшего описания моих интеллектуальных усилий, довлела надо мной и в комнате, которую я с абсурдной неуместностью именовал своим кабинетом. Не оставляла она меня и в моменты, когда поздно ночью я сидел в опустевшей гостиной, освещенной лишь мерцающими углями и луной, стремясь создать воображаемые сцены, которые на следующий день могли бы украсить страницу многоцветными описаниями.

Если воображение отказывалось работать в подобный час, его вполне можно было признать безнадежным случаем. Лунный свет в знакомой комнате, белизной заливавший ковер и высвечивающий все узоры на нем так четко, что делало видимым все до мелочей, все же не давал той видимости, что свойственна утренним и дневным лучам, лучшему проводнику воображаемых гостей для романтического писателя. Уют привычной комнаты, где у каждого стула свои особенности, где на центральном столе стоит корзинка с рукоделием и лежит пара книг рядом с погашенной лампой, диван, книжный шкаф, картина на стене – все эти детали, вполне явственно видимые, настолько зачарованы необычным освещением, что, кажется, теряют материальность и сами становятся плодом воображения. Ничто не может затеряться или ускользнуть от внимания и этой перемены, сохранив тем самым реальность. Детский ботинок, кукла, сидящая в своей маленькой плетеной коляске, игрушечная лошадка – что угодно, что при свете дня было так или иначе использовано, приобретает некую странность, отдаленность, хотя видно столь же ясно, как днем. Таким образом, пол нашей семейной комнаты становится нейтральной территорией где-то на грани реального мира и сказки, где Настоящее и Воображаемое могут встречаться и проникать в природу друг друга. Призраки могут войти, не испугав нас. Слишком очаровывает сцена, чтобы выразить изумление при виде фигуры, любимой, но давно почившей, которая ныне тихонько сидит в луче волшебного лунного света, настолько привычно, что это заставляет сомневаться, вернулся ли призрак из мира иного или родной силуэт никогда и никуда не исчезал от камина.

Нечто в слабом мерцании тлеющих углей жизненно важно для эффекта, который я опишу. Они заливают комнату мягким светом, окрашивают румянцем стены и потолок, отражаются бликами от полированной мебели. Этот теплый свет смешивается с холодной призрачностью лунных лучей, сочетаясь, как человеческая сердечность и хрупкость, в формах, которые порождают воображение. Воображение превращает эти формы из застывших образов в мужчин и женщин. Глядя в зеркало, мы видим – глубоко в его темных глубинах – и почти догоревший уголь в камине, и бледные лунные лучи на полу, и повторение всего света и тени, что царят в комнате, но отдаленное от реальности, ближе к воображаемому. Однако, если в подобный час, наблюдая подобную картину, человек, сидящий в одиночестве, не способен вообразить себе странностей и заставить их выглядеть истиной, ему ни в коем случае не следует писать романов.

Что же до меня, то все время моей работы в таможне ни лунный, ни солнечный свет, ни мягкий жар камина ничуть не отличались и оживляли мой разум не более, чем мерцание сальной свечи. Чувствительность моя во всех возможных сферах, равно как и связанный с ними талант – не самый ценный и отнюдь не великий, но то было лучшее, на что я способен, – в то время покинули меня.

И все же я уверен, что, возьмись я за композицию иного рода, мои способности не казались бы такими бессмысленными и безуспешными. Я мог бы, к примеру, посвятить себя записыванию воспоминаний старого капитана, одного из инспекторов, которого я не мог не упомянуть, чтобы не оказаться предельно неблагодарным, поскольку ни дня не проходило, чтобы он не вызывал у меня восхищения и смеха своим потрясающим талантом рассказчика. Если бы я мог сохранить цветистость и силу его стиля, те юмористические нотки, которыми он привычно пересыпал свои описания, то результат, я искренне в это верю, мог бы стать новым словом в литературе. Или же я мог с готовностью взяться за более серьезную задачу. Глупо было в то время, когда материальность рутинной жизни так сокрушительно давила на меня, пытаться проникнуть сознанием в прошлый век или настойчиво пытаться создать похожий образ эпохи буквально из воздуха, в то время как непостижимую красоту моего мыльного пузыря то и дело грубо разрушал контакт с какими-либо текущими обстоятельствами. Куда разумнее была попытка распылить мысль и воображение по тусклой субстанции дня сегодняшнего и таким образом добиться яркой прозрачности, одушевить бремя, что так тяжко давило на мои плечи, искать решительно истинную и неразрушимую ценность, скрытую в мелких и утомительных инцидентах или в обычных людях, с которыми я вел знакомство. Моя вина. Страница жизни, что лежала передо мной, казалась привычной и скучной лишь потому, что я не воспринимал глубинной ее сути. То была лучшая книга, чем мне когда-либо суждено было написать, лист за листом открывавшаяся передо мной, но строки, заполняемые реальностью час за бегущим часом, исчезали так же быстро, как появлялись, – лишь потому, что мой разум желал озарения, а рука отказывалась без него работать. Когда-либо в грядущем, возможно, я вспомню несколько разрозненных фрагментов и обрывки заметок и запишу, и увижу, что буквы на странице становятся золотом.

Эти осознания пришли ко мне слишком поздно. А в том настоящем я знал лишь, что предполагаемое удовольствие стало для меня изнурительным и безнадежным трудом. И не было случая выразить стоном свое отношение к подобному состоянию дел. Я перестал быть писателем терпимо слабых рассказов и эссе и стал относительно хорошим таможенным досмотрщиком. Вот и все. Но, несмотря на это, невозможно было смириться с преследующим подозрением, что интеллект вырождается, выдыхается без сознательности, как эфир из склянки, и с каждым взглядом на него убеждаешься, что уровень вновь понизился. Этот факт не вызывал сомнений, поскольку, наблюдая за собой и другими, я пришел к выводу, что влияние государственного учреждения на человека не слишком благоприятно сказывается на дальнейшем образе жизни упомянутого человека. И в какой-то определенной форме я могу далее развить эти эффекты. Здесь же достаточно будет сказать, что долгое время пребывающий на должности таможенного чиновника человек едва ли может оказаться достойным или ценным персонажем, и тому есть множество причин. Одна из них заключается в должности, которую он занимает, а другая – в самой природе его занятия, которая (я уверен, что изначально она честна) не имеет отношения к совместным усилиям человечества.

Эффект, который, кажется мне, можно наблюдать в той или иной степени в каждом человеке, занимавшем такую должность, заключается в том, что, покуда он полагается на могучую руку Республики, его собственные личные силы покидают его. Пропорционально силе или слабости своего характера он теряет способность к самостоятельности. Если он от природы наделен огромной долей личной энергии или обессиливающая магия этого места не слишком долго воздействует на него, утраченные силы можно восстановить. Уволенный чиновник – везунчик в том, что сумел своевременно получить невежливый пинок в сторону борьбы с недобрым миром, – может вернуться к себе и стать тем, кем когда-то являлся. Но подобное происходит редко. Обычно он держится за свою должность достаточно долго, чтобы себя уничтожить, а затем, выброшенный, когда жилы уже ослабели, едва справляется со сложным жизненным путем. Сознание собственной немощи – того, что вся его закаленная сталь и упругость потеряны, делает его навсегда обреченным искать, тоскуя, внешней поддержки. Постоянно подпитывающая его надежда – галлюцинация, которая, перед лицом всех разочарований и осознания невозможностей, преследует его при жизни и, как подсказывает мне воображение, даже краткие мгновения после смерти, походя на холерные конвульсии. Так бывает, если вскоре по какому-то счастливому стечению обстоятельств он не восстановится на должности. Эта мера более всего остального крадет силы и способности взяться за любое предприятие, о котором он мог мечтать. К чему тяжелый труд и неприятное вытаскивание себя из грязи, если вскорости сильная рука Дяди поднимет и поддержит его? К чему зарабатывать себе на жизнь здесь или отправляться рыть золото в Калифорнии, если вскоре счастье будет приходить ежемесячно в виде кучки блестящих монет из кармана того же Дяди? Печально и любопытно видеть, как малейший привкус официальной службы заражает бедняг сей необычной болезнью. Золото Дяди Сэма – я ничуть не желаю проявить неуважение к почтенному старому джентльмену – обладает в данном случае всеми качествами дьявольских кладов. Любой, кто коснется его, должен тщательно за собой следить, иначе обнаружит, что сделка заключена не в его пользу и касается если не души, то множества лучших его свойств: упрямой силы, смелости и постоянства, правдивости, уверенности в себе и всего, что присуще выдающемуся мужественному человеку.