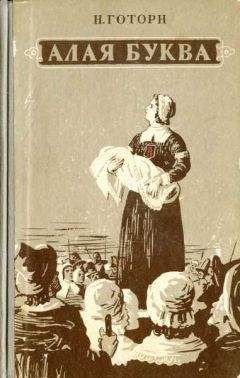

Натаниель Готорн - Алая буква (сборник)

Священник с немалым интересом уточнил у Эстер точное время, в которое ожидался отход корабля. Выходило, что на четвертый день, считая от нынешнего.

– Удивительная удача! – сказал он тогда себе. Но причину, по которой преподобный посчитал это столь удачным обстоятельством, мы пока что помедлим пояснять. И все же, чтобы ничего не утаить от читателя, отчасти причиной было то, что на третий день преподобный должен был читать Выборную проповедь; и, поскольку подобное событие завершало почетную эпоху в жизни священника Новой Англии, он не мог бы выбрать более подходящего случая и времени для завершения профессиональной карьеры.

– По крайней мере, они смогут сказать обо мне, – думал этот примерный служитель Господа, – что я не оставил свой пост, не исполнив или плохо исполнив доверенное мне дело!

Сколь печально было, что настолько выдающийся и проницательный человек так заблуждался в своем самоанализе! Мы говорили, и все еще можем сказать, и худшие вещи о нем, но никогда еще о столь жалкой слабости, о бесспорных, хотя и неявных признаках коварной болезни, уже долгое время пожиравшей его подлинную личность. Нет человека, который мог бы в течение долгого времени являться публике с одним лицом, а наедине с собой оставаться с другим и в итоге не запутаться в том, какое же из лиц истинно.

Расстройство чувств, в котором пребывал мистер Диммсдэйл после разговора с Эстер, наделило его непривычной физической энергичностью и торопило, подталкивало к городу. Тропинка в лесу казалась ему теперь более дикой, природных препятствий на ней обнаружилось больше, а путь, протоптанный человеческими шагами, стал менее ясен, чем помнилось священнику по дороге из поселения. Но он перепрыгивал лужи, прорывался сквозь разросшийся подлесок, взбирался на холмы и опускался в распадки, преодолевал все трудности на пути с неустанной живостью, которая его самого поражала. Он не мог припомнить, как медленно, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание, он плелся по этой же дороге всего лишь два дня назад. Подходя к городу, он отметил перемену в нескольких знакомых объектах. Похоже, не только вчера, не день, не два, но множество дней, а то и лет назад, он перестал замечать детали. Он видел все те же знакомые улицы, и все отличительные черты домов со множеством разномастных шпилей, и флюгеры там, где они остались в его памяти. Однако назойливое чувство перемен не становилось меньше. То же касалось и горожан, которых он встречал, и общеизвестных проявлений человеческой жизни маленького городка. Горожане не казались ни старше, ни моложе, бороды стариков не стали белее, вчерашние младенцы еще не начали ходить, и было невозможно описать, чем именно они так отличались от тех, кого он видел, недавно покидая город, и все же крайне глубокое ощущение подсказывало священнику, что перемена есть. Особенно усилилось это впечатление под стенами его собственной церкви. Здание было таким странным, но таким привычным с виду, что разум мистера Диммсдэйла словно раздвоился: либо до сих пор он видел церковь только во сне, либо же она снится ему сейчас.

Этот феномен, проявляющийся в самых разнообразных формах, указывал не на внешнюю перемену, а на внезапную и важную перемену в самом наблюдателе знакомых сцен, на то, что произошедшее в течение дня воздействовало на его сознание с силой, превосходящей течение лет. Воля самого священника, воля Эстер и судьба, которая их связала, стали горнилом этой трансформации. Город не изменился, но из леса вернулся совсем другой священник. Он мог бы говорить друзьям, которые приветствовали его: «Я не тот, за кого вы меня принимаете! Я оставил вашего знакомого в лесу, бросил в неприметной ложбине, у поросшего мхами ствола, рядом с меланхоличным ручьем! Идите же, ищите своего священника, взгляните, не сброшена ли его истощенная фигура, с запавшими щеками, с высоким белым лбом, который испещрили морщины, не сброшена ли она, как старая одежда!» Его друзья, без сомнения, настаивали бы: «Ты точно тот же человек!», но ошибались бы они, а не он. Прежде, чем мистер Диммсдэйл добрался до дома, его внутреннее «я» подтвердило произошедшую революцию в мыслях и чувствах. По правде говоря, импульсы, что теперь управляли несчастным мятущимся пастором, можно было бы объяснить полной сменой установок в его внутреннем мире.

Каждый шаг понуждал его сделать нечто странное, дикое, несвойственное ему, что казалось одновременно непроизвольным и сознательным, исходящее от натуры более сильной, чем та, что еще сопротивлялась такому соблазну. К примеру, он встретил одного из своих дьяконов. Добрый старик обратился к нему с отеческой теплотой и патриархальной снисходительностью, что позволял ему возраст, праведный и строгий характер и положение в церкви, что сочеталось с глубоким, почти благоговеющим уважением, которого требовали сан и личные качества пастора. Никогда еще не бывало столь прекрасного примера того, как более старший и мудрый может почитать младшего по возрасту, но высшего по званию и способностям.

Сейчас же, во время разговора, что две или три минуты вел преподобный мистер Диммсдэйл с этим замечательным седобородым дьяконом, пастору потребовалось все его самообладание, чтобы воздержаться от непочтительных замечаний относительно евхаристии[12], которые так и вертелись на языке. Он содрогался и бледнел от мысли, что язык его может не подчиниться разуму и выпалить эти ужасные кощунства помимо воли своего владельца. И все же, хоть сердце его сжималось от ледяного страха, он едва сдерживал смех, представляя, как ужаснулся бы почтенный старый патриархальный дьякон при мысли о таком отсутствии благочестия у священника.

Был и иной инцидент, порожденный все той же причиной. Торопливо шагая по улице, преподобный мистер Диммсдэйл встретил самую старую прихожанку своей церкви, крайне набожную и столь же дряхлую даму, бедную, овдовевшую, одинокую. Сердце ее было преисполнено воспоминаниями о покойном муже, детях, усопших друзьях прошлых лет и больше напоминало старое кладбище. И все же эти причины глубокой скорби для набожной старухи служили тихой радостью, ведь уже больше тридцати лет она питалась лишь духовной пищей утешений и истинами Писания. С тех пор, как мистер Диммсдэйл стал ее духовником, главным земным утешением для доброй старушки – утешением обязательно набожным, иначе в нем не было смысла – стали встречи с пастором, случайные, или задуманные как случайность, с целью освежиться словом теплой, хрупкой, пропитанной Небом строки Писания, что срывалось с любимых губ в ее глуховатое, но крайне восторженное ухо. Но в этот раз, вплоть до момента, когда его губы склонились к уху старушки, мистер Диммсдэйл, как полагалось бы врагу душ человеческих, не смог припомнить ни единой строки Писания и ничего иного, помимо краткого, грубого, и, как тогда казалось ему, неопровержимого аргумента против бессмертия души. Привнесение подобного в ее разум вполне могло бы заставить престарелую сестру рухнуть замертво, как от влитого в ее ухо сильнейшего яда. Но что он в действительности тогда прошептал, священник так и не смог потом вспомнить. Возможно, он удачно перепутал слова, и те не смогли донести отчетливую идею до сознания доброй вдовы, или же Провидение задействовало иные свои методы. Известно лишь, что когда священник обернулся, он увидел выражение благоговейной благодарности и экстаза, озарявшие небесным светом ее серое морщинистое лицо.

Затем произошел и третий случай. Потеряв из виду старую прихожанку, он повстречал прихожанку самую юную. А равно и самую новую, привлеченную призывом мистера Диммсдэйла в воскресную службу после ночного бдения – обменять преходящие радости мира на небесную надежду, что сияет тем ярче, чем мрачнее становится жизнь вокруг и в итоге затмит полный мрак сиянием благодати. Девушка была чистой и непорочной, как райская лилия. Священник прекрасно знал: его образ бережно храним в непорочном святилище ее сердца, что облекает его в белоснежные одежды, приписывая религиозности тепло любви, а самой любви религиозную чистоту. В тот день не иначе как сам Сатана оторвал юную деву от матери и привел навстречу этому тяжко искушаемому, или – почему бы не сказать иначе? – потерянному и отчаявшемуся человеку. По мере ее приближения дьявол шептал ему заронить в ее нежную грудь зерно зла, которое наверняка вскоре расцветет темным цветом, а со временем принесет и более темные плоды. Такова была его сила над этой нетронутой душой, доверявшей ему безбрежно, что священник чувствовал – достаточно одного грешного взгляда, одного слова, чтобы осквернить всю чистоту ее невинности, превратить ее в полную противоположность. А потому – выдержав самую сильную битву с собой из всех предшествовавших, – он поднял воротник плаща и поспешил прочь, ничем не выдав узнавания и оставив юную деву справляться с его грубостью собственными силами. Она перетрясла свою совесть – полную безобидных мелочей, как карман или рабочая корзинка полны безделушек, – и взяла на себя вину – бедняжка! – за тысячу воображаемых прегрешений, отчего на следующее утро вернулась к домашним хлопотам с покрасневшими и опухшими глазами.