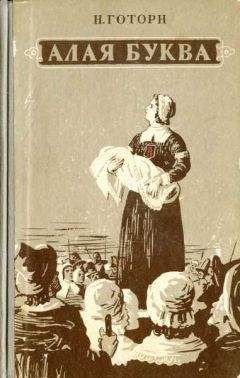

Натаниель Готорн - Алая буква (сборник)

Этот древний город Салем – моя родина, хоть я провел вне его немалую часть моего детства и зрелых лет, – обладает или обладал моей привязанностью с силой, которой я никогда не осознавал в те времена, когда действительно обитал здесь. И в самом деле, стоит учесть физический аспект этого места, его неизменно плоский ландшафт, покрытый преимущественно деревянными зданиями, немногие из которых способны претендовать на архитектурную красоту, – это редкость, в которой нет ни колорита, ни оригинальности, лишь смирение; стоит взглянуть на длинные унылые улицы, тянущиеся с утомительной неизменностью по всей длине полуострова, от Висельного холма и Новой Гвинеи с одной стороны и до вида на богадельню с другой, – таковы черты моего родного города, и с тем же успехом можно питать сентиментальную привязанность к разломанной шахматной доске. И все же, хоть счастлив я был лишь в иных местах, я испытываю к Старому Салему чувство, которое, за неимением лучшего слова, позволю назвать привязанностью. Вполне возможно, что этой сентиментальностью я обязан глубоким и старым корням, которыми моя семья держалась за эту землю. Уже почти два с четвертью века прошло с тех пор, как урожденный британец, первый эмигрант с моей фамилией, появился среди дикой природы и леса – в огороженном поселении, которое с тех пор стало городом. Здесь рождались и умирали его потомки, их прах смешивался с местной землей, частично переходя и в ту схожую с ними смертную оболочку, в которой я уже довольно давно хожу по улицам города. Следовательно, отчасти моя привязанность, о которой я говорил, не более чем чувственная симпатия праха к праху. Мало кто из моих соотечественников знает, что это такое, к тому же, поскольку частый прилив свежей крови полезен роду, подобное знание не входит в число желанных.

Но сентиментальность является также и моральным качеством. Фигура первого предка, вошедшего в семейные традиции с туманным и сумрачным величием, присутствовала в моем детском воображении, сколько я себя помню. И до сих пор она преследует меня, вызывает странную тоску по родному прошлому, которую я едва ли испытываю к современному городу. Похоже, сильнейшая тяга к обитанию здесь принадлежит этому мрачному предшественнику, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу, который появился так давно, что шествовал, со своей Библией и мечом, по еще не истоптанной улице к величественному порту и был значимой фигурой, мужем войны и мира. Сам я, чье имя не на слуху и чье лицо мало кому знакомо, обладаю ею в куда меньшей мере. Он был солдатом, законодателем, судьей, он правил местной Церковью, имел все черты пуританина, как добрые, так и злые. Он был рьяным гонителем, о чем свидетельствуют квакеры, поминая его в своих историях в связи с проявленной им крайней жестокостью по отношению к женщине из их секты. Истории о страхе живут дольше любых воспоминаний о его благих делах, которых было не так уж мало. Его сын также унаследовал фанатичный характер и настолько посвятил себя истреблению ведьм, что можно откровенно признать: их кровь запятнала его. Запятнала настолько, что его сухие старые кости на кладбище Чартер-стрит должны до сих пор хранить ее след, если только не рассыпались в пыль, и я не знаю, раскаялись ли мои предшественники, решились ли просить Небо простить их жестокость или же они теперь стонут под бременем последствий по иную сторону бытия. Так или иначе, я, ныне писатель, в качестве их представителя принимаю на себя всю вину и молюсь, чтобы любое заслуженное ими проклятие – насколько я слышал и насколько темно и беспросветно было состояние нашей семьи в течение многих лет, оно действительно могло существовать – отныне и впредь было снято.

Сомнительно, однако, что любой из тех упрямых и хмурых пуритан считал бы достаточной расплатой за свои грехи то, что много лет спустя старый ствол родового древа, покрытый толстым слоем почтенного мха, закончится ветвью такого охламона, как я. Ни одна милая моему сердцу цель не была бы признана ими достойной, любой мой успех – если жизнь мою, помимо домашних дел, когда-либо озарял успех – они посчитали бы безделицей, если не полным позором. «Кто он такой?» – бормочет один серый призрак моего предка другому. «Писака выдуманных книг! Что это за дело всей жизни – чем он может прославить Бога или послужить человечеству его дней и его поколения? О, этот выродок мог с тем же успехом стать уличным скрипачом!» Вот какие комплименты доносятся до меня от моих прадедов через залив Времени, и все же, как бы они на меня ни злились, сильные стороны их натур плотно вплелись в мою.

Глубоко укоренившись стараниями упомянутых ревностных и энергичных мужчин еще в годы младенчества и детства этого города, семья с тех пор и проживала здесь; ни разу, насколько мне известно, ни один ее отпрыск не приносил позора. С другой стороны, редко, или же никогда, спустя первые два поколения, никто не отличился запоминающимися делами и едва ли был замечен обществом. Со временем члены моего рода почти скрылись из виду, как старые дома на местных улочках утопают почти до середины стен в просевшей от времени почве. От отца к сыну более сотни лет все они бороздили моря; седовласый капитан присутствовал в каждом поколении, и, когда он сходил с квартердека[2] в домашнюю гавань, мальчик четырнадцати лет уже занимал наследуемое место перед мачтой, встречая с открытым лицом ветер и соленые брызги, которые хлестали еще его дедов и прадедов. Мальчик с течением времени переходил с носового кубрика в кают-компанию, проводил в ней бурную зрелость и возвращался из путешествий по миру, чтобы состариться, умереть и лечь в родную землю. Такая долгая связь семьи с одной точкой, с местом рождения и погребения, создает родство между человеческим существом и местностью, совершенно не подвластное никаким искушениям судьбы и моральным требованиям окружения. Это не любовь, это инстинкт. Новый житель (тот, кто либо сам приехал из чужой земли, либо же приехали его отец или дед) не имеет права называться салемцем, он не обладает особенностью устрицы – тенденцией, по которой старый колонист, поверх которого нарастает третье поколение, цепляется за ту же точку, к которой крепились его последовательные предки. Не важно, что место это не приносит ему радости, что он устал от старых деревянных домов, от грязи и пыли, от мертвого пейзажа и мертвых чувств, от пронзительного восточного ветра и еще более холодной атмосферы в обществе, – все это, как и иные возможные недостатки, которые можно увидеть или представить, ничто по сравнению с его назначением. Заклятие живет, и мощь его не могла бы стать сильнее, даже будь родная земля истинным раем на земле. Так и в моем случае. Я чувствовал, что судьбой мне назначено всегда жить в Салеме, где сплетение черт внешности и характера, которые все это время были здесь знакомы и даже в детстве были во мне заметны и узнаваемы, поскольку, когда один представитель семьи ложился в могилу, второй занимал его место и шагал по главной улице. И все же именно это доказательство связи, уже нездоровой, пора пресечь. Человеческая природа не может процветать подобно картофелю, если ее сажать и пересаживать поколение за поколением в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в иных местах и, пока их состояние под моим контролем, пустят корни в более подходящую землю.

На выходе из Старой Усадьбы именно эта странная, меланхоличная, безрадостная привязанность к родному городу побудила меня занять должность в кирпичной твердыне Дяди Сэма, в то время как я мог, и это было бы лучше, отправиться в иное место. Рок тяготел надо мной, и не раз, не два я отправлялся прочь, как мне казалось, навсегда, и все же возвращался, как неразменный пенни, или так, словно Салем был для меня неизбежным центром вселенной. Итак, однажды утром я поднялся по пролету гранитных ступеней, с президентским направлением в кармане, и был представлен собранию джентльменов, которые должны были помочь мне нести мое тяжкое бремя главного чиновника таможни.

Я изрядно сомневался – точнее, я вообще не сомневался – в существовании в Соединенных Штатах должностного лица, в гражданской или военной их линии, которому досталась бы судьба отдавать указания настолько патриархальному собранию ветеранов. Стоило мне взглянуть на них, и я понял, где обитает Старейший Житель. Вплоть до двадцати лет до начала этой эпохи независимая должность коллектора хранила салемскую таможню от водоворота политических перемен, которые зачастую делают подобные должности слишком хрупкими. Солдат – самый выдающийся солдат Новой Англии – крепко стоял на пьедестале своей доблестной службы и, сам находясь в безопасности благодаря мудрой либеральности сменяющихся за время его службы правительств, смог защитить и своих подчиненных во многие часы опасностей и потрясений. Генерал Миллер был радикально консервативен, ничто не могло повлиять на него и смягчить его привязанность к знакомым лицам, и слишком сложно давалось ему решение о смене или замене, даже когда оно могло принести безусловное улучшение. Таким образом, когда я стал во главе своего департамента, я не встретил никого, кроме стариков. Все они были древними морскими капитанами. Большинство из них, побывав в штормах многих морей, упрямо выстояв перед всеми штормами судьбы, наконец отошли в эту тихую гавань, где почти ничто не беспокоило их, помимо периодических ужасов в виде выборов президента, и обрели новый жизненный срок. Ничуть не более крепкие, чем их сородичи того же возраста и здоровья, они, очевидно, обладали неким талисманом, способным удерживать смерть на дальних подступах. Двое или трое из них, как меня уверяли, страдали подагрой и ревматизмом, почти приковавшими их к кровати, и даже не помышляли о том, чтобы появиться в таможне бóльшую часть года. Однако стоило вялой зиме отступить, как они выползали под теплое солнце мая или июня, неторопливо занимались тем, что считали своими обязанностями, и, по указке собственной лени или совести, вновь отправлялись в постели. И я должен признать свою вину в том, что сократил официальное дыхание не одному из этих почтенных слуг республики. Им было позволено, и мною утверждено, отдохнуть от ревностного труда, и вскоре после этого – словно сам принцип жизни их заключался в служении стране, во что я вполне верю, – они покидали не только службу, но и этот бренный мир. Благочестивым утешением мне служило то, что посредством моего вмешательства они получили возможность раскаяться в том зле и коррупции, соблазну которых, к слову, подвластны все чиновники таможни. Ни парадный, ни черный входы таможни не открываются на дорогу в Рай.