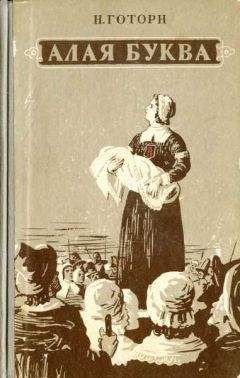

Натаниель Готорн - Алая буква (сборник)

Окажись папист в этом сборище пуритан, и он мог бы увидеть в этой прекрасной женщине, словно сошедшей с картины – таковы были ее платье и выражение лица, – с младенцем, прижатым к груди, напоминание о Божественном Материнстве, в изображении которого соревновались многие прославленные художники. Да, зрелище могло напомнить ему, но лишь по контрасту, о святом изображении Непорочной Матери, Дитя которой должно было искупить грехи мира. Здесь же картина была запятнана самым глубоким прегрешением против самого священного качества человеческой жизни, и эффект был таков, словно мир потемнеет от красоты этой женщины, погрязнет в бездне от ребенка, которого она родила.

Сцена внушала благоговейный страх, который и должна внушать нам демонстрация вины и позора наших собратьев, прежде чем общество испортится настолько, чтобы улыбаться вместо содрогания. Свидетели позора Эстер Принн еще не преодолели врожденной простоты. Им хватило бы жестокости наблюдать и ее смерть, будь приговор иным, и не роптать о чрезмерной его суровости, но в них не было бессердечия иного общественного уклада, который нашел бы повод для шуток в демонстрации, подобной нынешней. Даже будь у них расположенность к высмеиванию сути дела, ее наверняка подавило и пересилило присутствие мужчины, почитаемого не меньше губернатора, и нескольких его советников, судьи, генерала, городских священников, которые сидели или стояли на балконе молитвенного дома, глядя вниз, на помост. Когда подобные персонажи решаются принять участие в спектакле, не рискуя своим величием, почтенностью ранга или должности, можно с полной уверенностью заключить, что законный приговор будет серьезен и эффективен. Соответственно, толпа была хмурой и строгой.

Несчастная виновница держала лицо изо всех отпущенных ей сил, под тяжелым грузом тысячи безжалостных глаз, прикованных к ней и сосредоточенных на ее корсаже. Этого почти невозможно было вынести. Будучи натурой импульсивной и страстной, она готовила себя к встрече с жалами и отравленными кинжалами публичного унижения, изливавшегося во всевозможных оскорблениях; но молчаливая суровость публики обладала качеством настолько ужасающим, что она предпочла бы стать целью их презрительных насмешек. Если бы смех загрохотал над обществом – пусть бы каждый мужчина, каждая женщина, каждый тонкоголосый ребенок внесли в него свою лепту, – Эстер Принн могла бы отплатить им горькой улыбкой отвращения. Но под свинцовым давлением, которое ей суждено было отныне выносить, она не единожды чувствовала, что готова закричать во всю силу своих легких и сброситься с помоста на землю, иначе сойдет с ума.

Однако все же были периоды, когда все происходящее, в центре которого находилась она сама, словно исчезало перед глазами или, по крайней мере, мерцало и плыло перед ними, словно собрание призрачных бесформенных видений. Ее рассудок, особенно ее память, с неестественной активностью все выдавали иные сцены помимо грубо срубленной улицы маленького городка, стоящего на краю диких земель запада: иные лица вместо угрюмо глядящих на нее из-под полей остроконечных шляп. Воспоминания, самые пустяковые и незначительные, отрывки из детства и школьных дней, спорта, ребяческих споров, мелких домашних дел, которыми она занималась в девичестве, – вперемешку с основными воспоминаниями о последующей жизни; каждый образ был столь же живым, как другие, все они были одинаково важны, и всё казалось игрой. Возможно, то было инстинктивное изобретение ее духа, пытающегося избавиться в процессе просмотра этих фантастических форм от жестокого гнета суровой реальности.

Как бы то ни было, помост эшафота послужил тем возвышением, с которого Эстер Принн смогла рассмотреть весь путь, пройденный ею со времен счастливого детства. Стоя на позорном возвышении, она снова видела родную деревню Старой Англии, видела родительский дом: просевшее строение из серого камня, отмеченное печатью бедности, но сохранившее почти что стертый герб над входом, дань древней принадлежности к аристократии. Она видела лицо отца, его суровые брови, почтенную седую бороду над старомодными брыжами времен Елизаветы, видела свою мать, заботливую и внимательную, любовь которой всегда хранила в памяти, а мягкие увещевания даже после ее смерти часто служили предостережением от ошибок на жизненном пути. Она видела свое собственное лицо, сияющее девической красотой и освещающее тусклое зеркало, в котором она себя разглядывала. А затем пришло другое воспоминание: о мужчине, уже хорошо тронутом течением лет, бледном, худом, с лицом ученого, с глазами тусклыми и слезящимися от света ламп, что служили для прочтения стольких массивных книг. Те же затуманенные глаза приобретали странную пронзительность, когда их владелец собирался прочесть человеческую душу. Эта фигура человека ученого и затворника, как не могла не напомнить женская наблюдательность Эстер Принн, была слегка искажена, левое плечо ее было выше правого. Затем в мысленной ее картинной галерее возникли запутанные узкие улочки, высокие серые дома, огромные соборы и общественные здания, древние, замысловатой архитектуры континентального города; там ждала ее новая жизнь, сотканная из истертых временем материалов, словно зеленый мох на крошащейся стене. И, наконец, взамен сменяющихся образов пришла картина рыночной площади поселения пуритан, где все горожане собрались и прожигали мрачными взглядами Эстер Принн – да, ее саму, – стоящую на позорном возвышении, с младенцем на руках и буквой «А» из алой ткани, причудливо вышитой золотой нитью на груди.

Могло ли это быть правдой? Она с такой силой прижала ребенка к груди, что тот закричал, и опустила взгляд к алой букве, даже коснулась ее пальцем, чтобы убедиться, что младенец и позор были реальны. Да, такова была ее реальность – все остальное для нее исчезло!

3

Узнавание

От мучительного осознания себя объектом сурового и всеобщего рассмотрения носительница алой буквы была освобождена через некоторое время, заметив на краю толпы фигуру, что с непреодолимой силой заняла все ее мысли. Индеец в своей национальной одежде стоял там, но краснокожие были не столь уж редкими гостями английских поселений, чтобы привлечь внимание Эстер Принн в подобное время, особенно настолько, чтобы вытеснить все иные мысли и идеи из ее головы. Но рядом с индейцем, вполне очевидно, будучи его спутником, стоял белый мужчина, одетый в странную смесь цивилизованного и дикарского костюмов.

Он был невысок, лицо его испещряли морщины, хотя старым его все же не назовешь. Черты его несли печать образованности, присущую человеку, который так возделывал свой интеллект, что этот труд не мог не отразиться физически, придав ему определенные приметы. К тому же, несмотря на кажущуюся небрежность его разномастного наряда, он явно пытался скрыть или уменьшить особенность сложения. Эстер Принн отчетливо видела, что одно плечо этого человека было выше другого. И вновь, в первый миг узнавания его тонкого лица и легкой деформации фигуры, она прижала ребенка к себе с такой судорожной силой, что несчастный младенец еще раз вскрикнул от боли. Но мать, похоже, этого не услышала.

С момента своего прибытия на рыночную площадь и до того, как она заметила его, незнакомец не отводил взгляда от Эстер Принн. Поначалу невнимательного, как пристало человеку, привыкшему смотреть в глубь себя, не считая внешние материи достаточно ценными и важными, если те не имеют отношения к происходящему внутри его разума. Однако довольно скоро взгляд его стал острым и пронзительным. Судорога ужаса змеей вползла на его лицо, исказила черты и застыла на мгновение, открыв чужим взглядам всю свою извилистую неприглядность. Его лицо потемнело от какого-то сильного чувства, которое, однако, он немедленно подавил усилием воли, и, за исключением упомянутого мгновения, выражение его лица снова могло показаться спокойным. Спустя еще миг судорога стала практически незаметна и погрузилась в глубины его натуры. Когда он заметил, что взгляд Эстер Принн прикован к нему, увидел, что она, похоже, его узнала, он медленно и спокойно поднял палец, покачал им в воздухе и прижал к губам.

Затем коснулся плеча горожанина, который стоял рядом, и обратился к нему с формальной учтивостью:

– Молю, добрый сэр, – сказал он, – скажите мне, кто эта женщина? И чем она заслужила публичный позор?

– Ты, друг, наверное, чужак в наших краях, – ответил горожанин, с любопытством разглядывая собеседника и его дикаря-компаньона. – Иначе наверняка бы слышал о миссис Эстер Принн и ее грехах. Она, уж поверь, оскандалила, хуже некуда, божью церковь мистера Диммсдэйла.

– Вы не ошиблись, – последовал ответ. – Я чужак, и мне пришлось много странствовать, пусть против моей воли. Несчастья преследовали меня в море и на суше и долго удерживали в неволе среди южных язычников, ныне же приведен сюда этим индейцем, дабы меня выкупили из плена. Так не расскажешь ли ты мне об этой Эстер Принн – я верно расслышал ее имя? – о преступлениях этой женщины, что привели ее на тот эшафот?