Юрий Слезкин - Брусилов

Согласиться со ставкой, что отсрочка атаки 3-й армии в Пинском районе не нарушит развития дел 8-й армии, никак было нельзя. На счету — каждая минута, если желать воспользоваться победой и довершить разгром австрийской армии…

— Теперь австрийцев можно взять голыми руками, — сказал Алексей Алексеевич таким ледяным тоном, что Игорь сразу понял, что Брусилов говорил о возможностях, безвозвратно потерянных. Через два-три дня немцы подвезут войска из-под Вердена, с австрийских и итальянских фронтов, и все пойдет насмарку.

Алексей Алексеевич говорил в будущем времени, но слова его звучали свидетельством настоящего.

Ощущение неблагополучия не оставляло Игоря и по ночам. Это неблагополучие Игорь ощущал во всем и во всех. Оно тем более бередило сердце, что для этого не было непосредственной причины. Наступление на фронте развивалось успешно. Враг был сломлен и если не бежал окончательно, то готов был к этому. 3 июня пленные при опросе показали, что положение австрийских частей настолько безнадежно, что восемь дней назад полевые германские полки 10-го корпуса переброшены из Франции, где стояли в районе Лайона. Другие пленные прибыли с итальянского театра, с Балкан, из-под Вердена…

И Смоличу казалось в бессонные ночи раздумий, что лавина человеческой ненависти и зла со всех концов Европы устремилась к брусиловскому фронту, чтобы затопить его и преградить дорогу победному шествию. Эта ненависть и зло, казалось, были обращены только на Брусилова. И именно потому, что вражеское нашествие устремилось на него одного, оно вызывало внутри армии недовольство, недоверие и глухое возмущение…

Игорь доискивался причин. Он искал их в предательской работе Распутина, в слабости верховного, в бездарности Эверта и Куропаткина. Он смутно находил их в обездоленности народа, в его тщетных поисках «берега», которого он лишен на своей родной земле… Опять приходило на память по-новому понятое словцо: «достигнем»…

«Но если живет такая уверенность, то откуда же недовольство?» — спрашивал себя Игорь.

И тут же ему вспоминался разговор с пленным австрийским офицером-поляком. Игорь допытывался у офицера: что заставляет его — поляка — воевать в рядах австрийцев и немцев против русских, своих единокровных братьев-славян? Смолич пересказал офицеру добросовестно все, что ему преподал Брусилов, и то, что было почерпнуто им в наспех проглоченной книге о Польше. Эту книгу достал Игорю Клембовский.

Офицер выслушал Игоря учтиво-сдержанно, поджав тонкие губы.

— Я вижу, что пан капитан хорошо начитан в нашей истории, — сказал он, — это делает честь пану капитану. Не всегда приходится иметь дело с таким интеллигентным офицером… Действительно, мы очень часто попадали в лапы германцев. И не скажу, чтобы это было нам на пользу. Но пан капитан задал мне вопрос, почему мы сражаемся в рядах австрийской армии? А разве вы не знакомы с историей своей собственной родины?

Игорь, не понимая причины, покраснел.

— Но в нашей истории, как мне кажется, не было случая, чтобы русские дрались на стороне своих поработителей!

— Так, пан капитан, — опустив голову, с подчеркнутым почтением ответил поляк, — прошу извинения, если я не точно выразил свою мысль. Но я не то хотел сказать. Я хотел спросить пана капитана: разве он сам и другие, такие, как он, интеллигентные русские люди, не захотели бы уйти из своей вечной тюрьмы в какое-нибудь другое место, посвободнее?

Поляк не поднимал глаз, Игорь краснел все более. Ему стало душно, ему захотелось ударить военнопленного изо всей силы по его надменно склоненной голове, но он не находил в себе решимости даже возразить ему. Он не разобрался в ту минуту — прав или лжет на Россию поляк, но что-то, помимо его сознания, подымалось со дна души щемящей болью и стыдом. Он встал и обратился к военному следователю-прапорщику:

— Продолжайте допрос без меня. Я должен уйти.

Игорь старался отогнать от себя мысли об этом диалоге… Только ночью с еще большей горечью и настойчивостью вернулся мысленно к нему. «По его мнению, Россия — тюрьма… Не хочу верить! Ну, допустим, для него, поляка — это так. Допустим, для Ожередова нет в России «берега»… Но он все-таки не поехал! не поехал искать его в чужих краях! — вскрикнул Игорь так громко и так счастливо, точно это воспоминание сняло разом все оскорбление и боль. — Как это он сказал тогда?.. — стал припоминать Игорь, сев на кровати, потирая висок. — Ну же! Ну! Дай Бог памяти!.. Ах да! «При чужом народе состоять — последнее дело!» Вот что сказал русский человек. И так скажет каждый русский! Каждый! Пусть тюрьма! Мы ее сломаем и останемся на том же месте… Сломаем? — переспросил себя Игорь. — Значит, действительно тюрьма? Но как же тогда Брусилов? Он разве не знает? Не видит? Ведь это же страшно!.. Биться головою об стенку… Знать, что ни делу твоему, ни слову нет нужного разрешения и нет в них непреложной для всех правды… Какую страшную участь избрать себе и нести добровольно…

Вот он задал мне задачу растолковать полякам… А разве он сам не знает их ответа? Он верит в свою правду — и она, конечно, правда! Но как втолковать ее другим, если эта правда не может иметь действия, потому что нам — подданным Русской империи — стыдно за самих себя…

Но Алексей Алексеевич говорит эту правду, верит ей и действует согласно этой правде, наперекор торжествующему злу и лжи, — мучительно продолжал думать Игорь. — Значит ли это, что он не видит неминуемого торжества зла, не чувствует победоносной лжи? Значит ли, что он Дон-Кихот? Нет. Он практик, трезвый, разумный, глубоко и далеко глядящий человек. И в этом его сила. Значит, ему открыта такая правда, которая не страшится стыда. И это дает ему силы действовать».

XV

Только много дней позже пришло наконец к Игорю, как ему казалось, правильное разрешение заданного себе мучительного вопроса.

В тот день он получил письмо от жены, присутствовал, как дежурный, на обеде, данном в честь приезда великого князя Сергея Михайловича, и допрашивал очередного немца. Эти обстоятельства, ничего между собой общего не имеющие, странным образом сочетались и привели Игоря к сознанию о необходимости действовать…

Люба писала о своих переживаниях в деревне, в имении свекрови. Она старалась казаться бодрой, но нет-нет в письме проглядывали тоска по мужу, неловкость в отношениях с его матерью, неприютность, какую она ощущала в непривычной среде и несвойственной ей обстановке… «Только, ты знаешь, я очень боюсь, что никак не могу угодить твоей маме. Она все ждет от меня чего-то, чего я не могу понять. Наверное, я такая глупая, но мне все кажется, надо поступать так, а выходит нехорошо… все как-то здесь по-другому, чем было у нас, особенно со служащими… И я так не умею и конфужу твою маму, и она ничего мне не говорит, но я чувствую, что она недовольна… Я очень за это себя виню. Ты прости меня, но я очень стараюсь…» Эта неприютность и тоска жены почувствовались Игорем тотчас же по тем лирическим отступлениям и восторгам перед природой, какие заполняли почти все письмо. «Я долго и много гуляю одна по дорогам и лесам, ухожу далеко и мечтаю о том времени, когда мы будем это делать вместе. Какая изумительная здесь природа! Я никогда ее такой не видела и не понимала. Она — лучшее лекарство… И потом, как много она говорит своими красками, запахами, разнообразием… Мне доктор приказал побольше движений на воздухе, и я пользуюсь его приказом вовсю… Теперь это уже совершенно очевидно, сказал доктор. Я я не боюсь, что обману тебя: я в положении… Но ты, пожалуйста, не волнуйся, все идет прекрасно, как утверждает доктор…»

Эти последние строки, написанные застенчивой скороговоркой, Игорь как-то не до конца понял, занятый своими мыслями, и не придал им того значения, какое они для него имели. Он гораздо более внимательно отнесся к уловленной им тоске и душевной растерянности жены, больно в нем отозвавшихся. Но где-то подсознательно весть о предполагаемом появлении на свет ребенка вызвала в нем прилив душевных сил и желание действовать. На этом застал его час обеда.

За обедом Брусилов был хмур и замкнут. Он только что говорил по юзу с Алексеевым. Дело шло, очевидно, о присылке Юзфронту обещанных снарядов. Из коротких фраз, какими обменивался Алексей Алексеевич с великим князем, Игорь понял, что снарядов нет и неизвестно, когда их можно было ждать…

— Я ему сегодня же напишу, — жестко сказал Брусилов. — Лично. Все, что думаю. До конца!

После обеда Игоря вызвали в следовательскую. Прибыла новая партия пленных. Игорь повел беседу с офицером-немцем, призванным из запаса, бывшим юрисконсультом. Смолин выбрал именно такого, потому что ему наскучили и ничего не давали ответы солдат, говоривших казенные фразы о любви к кайзеру и фатерланду и отличавшихся полным незнанием того, что человечески допустимо на войне в отношении противника.

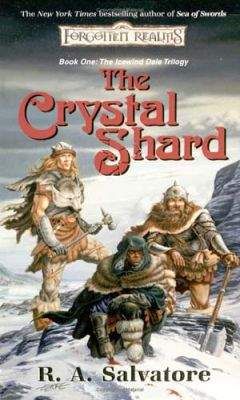

![Роберт Сальваторе - Магический кристалл [Хрустальный осколок]](/uploads/posts/books/64264/64264.jpg)