Фаина Раневская - Крымские каникулы. Дневник юной актрисы

Как бы то ни было, но я признательна отцу за то, что он укрепил меня в желании стать актрисой. Если бы он этому не противился, если бы я знала, что меня ждут дома с распростертыми объятиями, то, возможно, сдалась бы после первых же неудач. Вернулась бы домой, вышла бы замуж и лишь иногда, под настроение, вспоминала бы о своей мечте. Если бы… Но я знала, что после наших споров и того, что он кричал мне вслед, я могу вернуться в Таганрог только известной актрисой. Такой, как Сара Бернар. Чтобы меня встречала на вокзале толпа поклонников, а городской голова поднес хлеб-соль на серебряном блюде. Чтобы афишами с моим именем были заклеены все тумбы, а моя фотография красовалась бы на первых страницах газет. Только так я могу вернуться, и никак иначе. Иначе будут презрительные взгляды и снисходительные усмешки, а также вечное: «Говорил же я тебе». Нет! Не хочу!

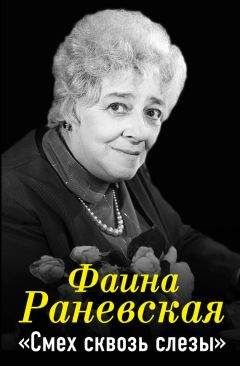

Я знаю, что отец станет искать мое имя в каждой газете, которая попадется ему в руки. Непременно станет, хоть и кричал, что постарается поскорее забыть о том, что у него была такая дочь, как я, которая опозорила его перед людьми. Когда я взяла себе псевдоним, то отправила отцу телеграмму. «Фаина Фельдман стала Фаиной Раневской и больше не позорит имени своего отца» – было написано в ней. Почтовая барышня смотрела на меня с брезгливым интересом, не иначе как приняла меня за проститутку. Мечтаю о том, как когда-нибудь выйду на сцену и увижу, что в зале сидят мои родители. Я уже знаю, что я сделаю. Соберу после спектакля в охапку цветы, которыми меня забросают поклонники, и преподнесу им. Возможно, даже скажу какой-нибудь экспромт.

Я исписала чуть ли не дюжину страниц (как только хватило усердия?), а вот о главном так и не написала. Не объяснила, почему и для кого я буду вести дневник. Пора объяснить и закончить на этом. Я собиралась писать в день по страничке, а написала вон сколько. Дело в том, что мне страшно. Я чувствую себя лепестком, подхваченным бурей. Мне кажется, что мир сошел с ума. Рухнул порядок, на котором все держалось, и теперь все летит в бездну. Сначала мне было весело наблюдать за этим процессом. Потом веселье улетучилось, осталось только любопытство. Но после того, как я чудом избежала расстрела (это было еще до знакомства с Павлой Леонтьевной), в душе моей поселился страх. Поселился и никуда не уходит. Меня сняли с поезда под Ростовом какие-то революционные солдаты, больше похожие не на солдат, а на разбойников. До сих пор стоят перед моими глазами их бородатые ухмыляющиеся физиономии. Солдаты узнали во мне «барыню» и собрались меня расстрелять. Другие мысли не пришли в их дурные головы, потому что я тогда только оправилась от инфлюэнцы и выглядела ужасно. Лицо бледное, с заострившимися чертами, волосы колтуном, под глазами черные круги. Если бы сообразила повязать платок вместо шляпки, то солдаты бы, наверное, меня не тронули, приняв за свою. Но не сообразила и чуть было не отправилась на тот свет (недавно услышала выражение «отправить в штаб к генералу Духонину»). Не могу выразить словами страх, охвативший меня при мысли о том, что сейчас я (я! я! я!!!) буду убита. Солдаты останутся, а меня не будет. За что? Почему? Это же несправедливо!

Страх придал мне сил. Сорвав с головы злополучную шляпку (единственную мою приличную шляпку), я ударила ею по лицу ближайшего солдата, обругала его последними словами и стала кричать, что я бедная девушка, прислуга, которой подарила шляпку барыня, и теперь за эту шляпку меня хотят расстрелять. Если бы я так выразительно играла на сцене, то сорвала бы невероятные аплодисменты. Солдат мог меня застрелить, мог ударить прикладом, но мой натиск, а в особенности те слова, которые я ему кричала, ошеломили его. Я ругалась неизящно и грубо, как площадная торговка, и продолжала колотить солдата шляпкой. Он смешно отмахивался от меня рукой, а его товарищи начали смеяться и подзадоривать меня. Поняв, что меня не собираются ни удерживать, ни расстреливать, я смачно плюнула под ноги моим мучителям и швырнула туда же шляпку. Все равно она уже так измочалилась, что не годилась для носки. А потом я ушла, не торопясь и продолжая сетовать на то, как несправедливо меня обидели. Могла бы идти и побыстрее, потому что поезд, в котором остались мои вещи, ушел прямо перед моим носом. Хорошо еще, что деньги и документы были при мне, спрятанные в самом надежном для женщины месте, куда солдаты еще не успели добраться. Успокаивая себя тем, что жизнь дороже вещей, я забилась в какой-то заплеванный угол и стала ждать следующего поезда, не имея представления о том, когда он придет. Никто не имел об этом представления. От страха я дрожала, лязгала зубами. Окружающие решили, что я тифозная. Кто-то отправился за каким-то фельдшером, но фельдшер так ко мне и не пришел. Сомневаюсь, чтобы в этом хаосе мог быть фельдшер. Какая-то сердобольная женщина дала мне краюху черствого хлеба и луковицу. Я грызла луковицу и удивлялась тому, что на моих глазах не выступают слезы. Да что там слезы! Я и вкуса не чувствовала, и есть не хотела, так мне было страшно. Ела только потому, что больше нечем было заняться.

С тех пор я боюсь того, что жизнь моя может оборваться в любое мгновение. Я пропаду в этом омуте, ничего после себя не оставив и не прославив своего имени. О какой славе может идти речь, если чаще всего мое имя не упоминается на афишах? Много чести для Раневской писать ее на каждой афише. Вот потому я и решила вести дневник. Хочется знать, что после меня останется что-то на память. Возможно, мои записки попадут в руки моих родителей. Кто знает? В жизни случаются удивительные совпадения. А как только жизнь наладится (я верю, что так оно и будет), я перечту то, что написала, всплакну над былым и сожгу эту тетрадь. А пока пусть она мне послужит. Ту тетрадь, что в зеленой обложке, я назначила для записей, касающихся моих ролей, а эту, синюю, – для дневника.

На сегодня достаточно. Уже руку сводит судорогой. С гимназической поры не писала так много, да еще и по своей воле. Сейчас, как чернила высохнут, покажу дневник Павле Леонтьевне. Она должна знать о его существовании. На всякий случай. В последнее время я привыкла делать многое «на всякий случай» и жить с оглядкой. Иногда сама себя не узнаю, удивляюсь. Такое чувство, будто за прошедший год постарела на двадцать лет.

25 апреля 1918 года. ЕвпаторияПавла Леонтьевна дала мне еще один совет, касающийся моего дневника. Не следует указывать много имен. Лучше заменять имена инициалами. Самые близкие люди, такие как она, не в счет. Мы хорошо понимаем друг друга, а вот не очень близких людей упоминание их имени в моих записках может покоробить. Если говорить о самой Павле Леонтьевне, то сокращать ее имя кажется мне верхом неуважения с моей стороны. Она мой друг и моя наставница, она относится ко мне с необыкновенной добротой, ее семья стала моей семьей. Я просто боготворю Павлу Леонтьевну. Мне очень приятно произносить ее имя и писать его на бумаге. Она требует, чтобы в домашнем кругу я называла ее по имени, но у меня язык не поворачивается. В ней заключено столько подлинно аристократического величия, что немыслимо назвать ее Павлой и, тем более, Поленькой.

Догадываюсь, почему Павла Леонтьевна дала мне такой совет. Она крайне деликатна и ни за что не скажет чего-то такого, что может меня задеть. За исключением тех случаев, когда речь идет об актерстве. Тут уж она не дает мне спуску. Обращает внимание на самые незначительные промашки и заставляет повторять каждую реплику до тех пор, пока она не прозвучит естественно и убедительно. А потом всплеснет руками: ах, Фанни, я тебя совсем замучила своими придирками. Давай пить чай! Мы пьем чай, и я плачу от умиления и признательности (на самом деле плачу), когда Павла Леонтьевна подкладывает мне в чашку лишний кусок сахара. Дело не в сахаре, хотя настоящий сахар в наше время стал едва ли не драгоценностью, а в той нежности, с которой она заботится обо мне. Так вот, я догадываюсь, что истинная причина, побудившая Павлу Леонтьевну дать мне такой совет, кроется в том, что мы вчера узнали от С. И. У ее знакомой дамы на здешней городской свалке большевики расстреляли мужа, скромного почтового чиновника, ревматика, совершенно далекого от политики. Расстреляли беднягу из-за того, что он был упомянут в каких-то бумагах, найденных у графа Владимира Мамуна, сына бывшего городского головы Евпатории. Графа Мамуна тоже расстреляли. А я же в глазах большевиков – классовый враг, дочь купца первой гильдии. Я как могла скрывала это, говорила, что мой отец держал бакалейную лавчонку. В Таганроге на самом деле был бакалейщик Фельдман, только не Гирш, а Исаак. Но моя подруга Розочка, которую я встретила, когда плыла в Евпаторию, разболтала о моих родителях всему пароходу. Теперь вся труппа знает, что я дочь «того самого Фельдмана из Таганрога». И это совсем не та слава, которой я могла бы радоваться. Я бы предпочла, чтобы про моего отца говорили: «Это тот самый Фельдман, который отец актрисы Раневской». У большевиков мы с Павлой Леонтьевной были бы, что называется, «два сапога пара», потому что она из потомственных дворян. Это еще хуже, чем быть дочерью купца первой гильдии. Никогда не думала, что я, мнящая себя патриоткой своего отечества, буду радоваться приходу немцев. Но радуюсь. С ними спокойней. Но кто знает, как могут измениться обстоятельства? Я слышала, что большевики подписали с немцами мир, и боюсь, что немцы могут отдать им Крым. Выторгуют себе что-то и отдадут. Отец любил повторять, что литвак[8] и немец при желании даже с чертом договориться могут. Но большевики любят театр, это и я успела заметить, и другие члены нашей труппы. А вот нужен ли русский театр немцам, это еще бабушка надвое сказала. Мне немцы представляются нетеатральной нацией. У них и пьесы сплошь неуклюжие, неостроумные. «Коварство и любовь» Шиллера не может спасти даже блистательная игра актеров. Пример: я видела Юрьева[9] в этой пьесе, также видела его в «Разбойниках», но видела и в «Дон Жуане» и «Борисе Годунове». Играл он неизменно блестяще, но впечатление от спектаклей было совершенно разным. Павла Леонтьевна очень метко сравнивает хорошую пьесу с шампанским. Хорошая пьеса бьет в голову актерам, создает настроение, кураж, поднимает в небеса. А скучная пьеса камнем тянет вниз, не дает развернуться таланту. Получается как в той поговорке: облако велико, а дождик маленький. Недаром же Павла Леонтьевна выбрала для моего дебюта (то был подлинный дебют, потому что все, что было до него, я считаю не заслуживающим внимания) роль итальянской певицы Маргариты Каваллини из «Романа» Шелдона. Эту пьесу можно обозвать как угодно, но скучной ее не назовет никто. Она бьет в голову, как шампанское. Мне нравится пьеса, мне нравится моя роль, мы репетируем второй месяц (каждый день, даже на пароходе репетировали!), но я ужасно трушу. Больше всего боюсь не того, что меня не примут зрители, а того, что Павла Леонтьевна сочтет меня бездарностью и откажется иметь со мной дело. Ее признание для меня важнее всего на свете. Павла Леонтьевна добра, она ангел, но она не станет зря тратить время и силы. Я должна доказать, что достойна ее внимания, что заслуживаю иметь такую наставницу, как она.