Елена Глинка - Трюм, или Большой «колымский трамвай»

Последний раз я видела Тамару в Магадане летом 1956 года после моей реабилитации.

По центральной улице города с ревом промчался мотоцикл, в коляске которого восседала она, артистически красивая и вольная и как Айседора Дункан с развевающимся по ветру длинным бледно-розовым газовым шарфом…

Она меня в толпе не заметила. Рулем мотоцикла управляла твердая рука плотного немолодого офицера с большими звездами на погонах.

Прошел слух, что Тамару амнистировали.

Лена — дородная и респектабельная литовка, заметно выделявшаяся из общей массы своей здоровой красотой, была насильно угнана с родительского хутора в числе молодежи в Германию и в качестве дешевой рабочей силы попала оттуда в одну из Скандинавских стран, население которых ненавидело Гитлера, всячески сопротивлялось и противодействовало фашизму и помогало — с риском для себя — «остарбайтэрам», способствовало их отправке через Красный Крест в нейтральные дальние страны; так Лена оказалась на чужбине, в далекой Австралии, где на богатой ферме, обучившись верховой езде, пасла стада овец. За ее трудолюбие, сноровистость и целомудрие сын старого фермера настойчиво и неотступно предлагал Лене свою руку и сердце, но она при первой же возможности после окончания войны вернулась на свою родину с большущими кофрами из натуральной кожи. Она и сейчас — не в пример нашей пятерке и остальным — шагала в добротных вещах.

Шикарный свитер, собственноручно связанный из тонкорунной овечьей шерсти и украшенный на груди национальным рисунком, особенно бросался в глаза.

По возвращении в Литву в 1949 году была репрессирована и как изменница Родины попала на Колымский этап.

Зинаида Владимировна — архитектор из Москвы, дочь крупного специалиста, кто одним из первых восторженно приветствовал революцию 1917 года и принимал активное участие в строительстве молодой Советской России; репрессирован в 1937 году, за 10 лет заключения прошел через все нечеловеческие испытания российского интеллигента…

Когда больного раком легких отца Зинаиды Владимировны подняли с постели, чтобы арестовать во второй раз, в 1949 году, потеряв трагически перед этим 5-летнего сынишку — удары один за другим сыпались на ее голову, — она углубилась в религию, читала библию, евангелие стало ее настольной книгой; посещала московские церквушки, храмы, монастыри; помогала материально, рукотворно и духовно нуждающимся людям, изуверившимся, страждущим, тяжело больным, одиноким и брошенным на произвол судьбы…

Арестованная в 1950 году за «антисоветчину» — религиозные убеждения — была приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах.

В свое время воспитывалась и дружила с детьми Литвинова; до ареста была замужем за театральным художником.

Шура — швея из Краснодара, происходившая из семьи кубанской голытьбы, перебравшейся жить в город; простая, бесхитростная, душевная женщина, бессребреница; осужденная на 25 лет за неспетую, приписанную ей «белогвардейскую» частушку.

Ну, и я — ленинградская студентка, осужденная тоже на 25 лет за вынужденное сокрытие в анкете при поступлении в институт, что была в оккупации, — таких в столичные вузы в конце 40-х не принимали.

Пройдя многокилометровой путь от ВСЕСОЮЗНОЙ пересылки, состоявшей из леса зон — та, например, в которой я содержалась, была 404-я! — колонна устало подбиралась к самому отдаленному причалу порта Ванино, где незыблемой громадиной стоял океанский теплоход «Минск».

Это было крупнотоннажное грузовое судно с пятью глубокими трюмами, специально оборудованное и предназначенное для перевозки заключенных с материка на Колыму, от порта Ванино до бухты Нагаево, от которой до центра города Магадана — «столицы колымского края» — рукой подать — пять-шесть километров этапного пути.

Перед посадкой на судно была проведена еще одна очередная тщательнейшая проверка зеков по всей положенной форме. А до нее, в сопках, кроме тотальной проверки произведена и процедура показательных наказаний.

На полпути к порту Ванино колонна была остановлена и приказано расположиться походным лагерем — сесть на чем стоишь — в окружении конвоя и собак.

В середине этого лагеря — огромного человеческого массива — появились длинные зашарпанные столы на ножках-козлах, за которыми сидели чины внутренних войск и разгребали вороха формуляров, вызывали и проверяли соответствие записанных в них данных с личностью зека — процедура весьма медлительная, — дожидаться своей очереди приходилось часами.

По завершении проверки столы были убраны, и на их место подогнали полуторку с опущенными бортами, на которые вооруженные солдаты загоняли наказуемого за какую-нибудь незначительную провинность в пути — чтобы неповадно было другим!

При всеобщем обозрении на нарушителя надевали смирительную рубашку из грубой материи с длинными рукавами, плотно его пеленали, завязывали и бросались избивать, месить и ломать кости.

Душераздирающие внутриутробные вопли несчастных потрясали слух и сердца тысяч молчаливых свидетелей и безмолвие пустынных сопок…

После многочисленных проверок и перестроек этапников наступило, наконец, время посадки. По широким дощатым трапам-мосткам на борт «Минска» поднимались пятерками и исчезали в его огромных трюмах-утробах мужчины и женщины. Мужчины — в носовых и кормовых трюмах, женщины — в центральном.

По закону подлости наша пятерка была разобщена, и по трапу в трюм я спускалась одна.

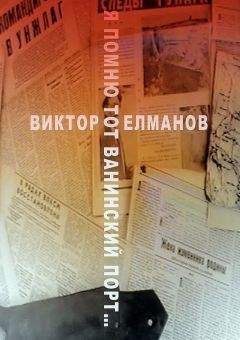

Еще на причале в мой слух просочилась тихая, щемяще-печальная мелодия, а затем и слова впервые услышанной и сразу запомнившейся песни «Я помню тот Ванинский порт», признанной гимном колымских заключенных:

Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы….

Над морем сгущался туман,

Ревела стихия морская…

Стоял впереди Магадан —

«Столица колымского края».

Не песня, а жалобный крик

Из каждой груди вырывался:

«Прощай навсегда, материк!» —

Ревел пароход, надрывался….

От качки тошнило зека,

Обнялись, как родные братья…

И только порой с языка

Срывались глухие проклятья…

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа «чудной» планетой,

Сойдешь поневоле с ума —

Отсюда возврата уж нету…

Я знаю меня ты не ждешь

И писем моих не читаешь,

Я знаю — встречать не придешь,

Я в этом уверен, я знаю.

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа чудной планетой,

Сойдешь поневоле с ума —

Отсюда возврата уж нету…[2]

Итак, одна за другой, нескончаемой чередой спускались мы в холодные мрачные трюмы и, о боже, до чего же эти слова были правдивы! Только тот, кто пережил горчайшие ощущения навсегда утерянной свободы, может по достоинству оценить и эти слова, и мелодию, и настроение…

В трюме, у подножия трапа, каждую фраершу — так блатные называли всех заключенных женщин, не относившихся к преступному миру — встречали, окружали плотным кольцом и уводили в сторону группы из четырех-пяти блатных — «кодло», которое приступало к полной обработке своей жертвы. «Не трепыхайся», — приказывала возглавлявшая свое «кодло» воровка «в законе», — снимай свои ланцы и натягивай наши дранцы! Если фраерша пыталась оказать сопротивление «дело пахло керосином», т. е. жестоко избивали и раздевали наголо, ткнув в зубы вшивое грязное и драное тряпье.

Меня подхватило кодло из пяти блатных, по-лагерному «жучек», во главе с воровкой по кличке Стрелка, по внешнему виду — ни дать ни взять молодой красивый мужик, и было удивительно, как в женском трюме мог оказаться мужчина?! Но потом все выяснилось. Я не сопротивлялась — бесполезно! — все равно отберут и разденут, не те, так другие, и впридачу изобьют; и чтобы не ронять своего человеческого достоинства, не подвергаться полному раздеванию и обложной оскорбительной матерщине, из двух зол выбрала меньшее: «Скажите, что вы хотите с меня снять? (Все вещи были на мне). И я отдам вам сама». Стрелке это понравилось, и она, пальнув в меня своими красивыми глазищами-стрелками, сказала:

«Воротник, туфли и шарфик»

«Как воротник? — не поняла я, — он же пришит к пальто!» «Пальто я тебе оставлю, оно холодное, а меховой воротник отрежу»

И не успела я еще опомниться, как она натренированным жестом, описав бритвой дугу вокруг моей шеи, сорвала воротник. Шестерки отвернули полы моего демисезонного пальто, осмотрели подкладку и оторвали ее, бросив мне верх.

Мне не так было жаль воротник или подкладку — все равно жучки не оставляли никого в покое — но в воротнике я хранила и прятала от шмонов (обысков) превратившиеся в бумажные комки тюремные письма и стихи, посвященные мне дорогим человеком — корреспондентом военных лет и поэтом. Мне бесконечно жаль было потерять их окончательно, и я отважилась: «Стрелка, отдай мне только письма, они зашиты в воротнике». «Ты что, контра, чтобы я отдала тебе «шпионские» письма? Сейчас не время, а то бы я сдала их «мусорге»!» И она выпотрошила воротник, вытряхнула лохмотики и растоптала их ногами.