Казимир Малевич - Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929

И нам, «хамам», трудно бороться с культурной системой авторитетов. У них все орудия.

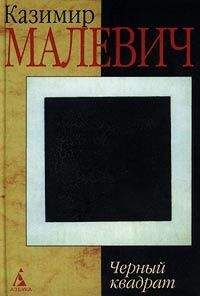

А у меня голая, без рамы, икона моего времени.

И мне кажется, что их философия похожа на ту, которая сдувает миллионы жизней.

Ведь такие, как генералы войны, прекращают всякое движение заграждающим огнем.

Моя философия: периодическое уничтожение городов и сел как устаревших форм.

Изгнание природы, любви и искренности из пределов творчества.

Но не как живого родника – даятеля человека. (Война.)

Уже не удовлетворяют: выставка «Передвижная», Осенние, Весенние франты.

Даже от слона – сюда требуют обновления.

Заметно искание нового человека – новых путей в искусстве.

Но удивляет меня, что ищущие отправляются на кладбище и никогда не ищут в пустоте.

И только там надежда.

Всюду изведали люди и пророки все щели головы своей, но не изведали пустот простынь пустыни.

Я ощущаю дыхание пустот пустыни и ставлю живописную супремативную плоскость в новую жизнь.

Я верю, что только так, в пустыне, можно дать новый росток.

Только в пустыне.

И никогда не нужно искать обновления в прошлых засиженных местах старой культуры.

Спрошу идущих: ясно ли видят сигнал, указывающий новый росток?

И когда придут к нему, узнают ли?

Не пройдут ли как евреи мимо Христа?

Новые люди тысячу раз встречаются, но не проходите, не замечая.

Много было новых, но их узнали мертвыми.

И живущие переживают уже пережитое.

Оставили давно облик обезьяны, но не оставили обезьяньих способностей в искусстве.

* * *Вы, художники и поэты, обогатились и обогатили других мещанской логикой обыденности, не выходя из задворка предметности.

И вы, русские поэты-футуристы: Маяковский, Бурлюк, Каменский, погрязли в том же задворке.

Кто, как не вы, отбросили с парохода современности за борт спасательное слово.

Вы, чей свист над шлепнувшейся в море старой литературой разнесся по целому свету, приплыли к тому же берегу, где погрязли в утопленнике сброшенной литературы.

Искусство сделали шарманкой ремесла.

Вы стали теми же идолопоклонниками предметности.

Идите к новому сознанию и перестаньте быть рабами вещей.

– Уничтожьте любовь к уголкам природы, венерам и машинам.

Выходите из древне-основанных начал дикаря и его подражаний натуре.

Чем кичатся талантливые авторитеты и восторг критики, нашедшей в картине обезьяньи способности?

Вы можете любить природу, можете есть ее под разными соусами, но в творчестве вашем ей не должно быть места.

Любя ее, мы обречены всегда болтаться, как теленок на привязи.

Вот почему гг. Бенуа и его единомышленники Мережковский и коллеги правого крыла не идут дальше екатерининских кринолинов и петровских мундиров в искусстве.

В творчестве есть обязанность выполнения его необходимых форм.

Помимо того, что люблю я их, красивы они или нет. Есть закон, который создает форму независимо от слов: красиво или некрасиво.

Искусство творит, не спрашивает, нравится или не нравится.

Как не спрашивало вас, когда создавало звезды.

Г. Бенуа упрекает футуризм и супрематизм в холоде и скуке.

Но почему обязательно должно быть весело и жарко от искусства творчества?

Неужели картины должны отоплять остывшее нутро?

Неужели для того творчество, чтобы развеселить грустные лица?

Тогда идеальное: Петрушка и Венера.

Петрушка вызывает хохот, Венера гримасой разогревает ваши чувства. (Какие удобства!)

Но мчащийся экспресс, плывущий дредноут не вызывают у вас смеха.

Времена Петрушки и вечно женственной, не стареющейся Психеи для нас прошли.

Мы на руле аэропланов, на дне и гребне морей, среди клокочущих бездн пространства должны внимательно строго смотреть за движением и с застывшим лицом идти в пустыню.

Вот почему мы не смеемся, и наше творчество без улыбки.

Вам, авторитетам задворков и предметности, привыкшим греться у милого вам личика, не согреться у лица квадрата.

Я согласен, что улыбающаяся Венера или Джоконда будут теплые.

Но голландская печка еще теплее.

Но теплота Венеры мне не нравится. Очень несет от нее потом цезарей.

Теплота и пот вызывают у вас чувство любви.

Но какое это имеет отношение к творчеству в искусстве? Эту теплоту выставили, как икону, поколению.

К этой теплоте гнали целые стада молодежи, как к рысистому заводу.

Все, что было до супрематизма в искусстве: иллюстрация настоящего и прошлого, анекдотов, рассказов – три четверти его пособие для учебников.

Я не хочу, чтобы это искусство исчезло.

Но хочу, чтобы оно имело свое место и оценку.

Чтобы его не выдавали за нечто высоко-творческое. И чтобы не обольщались им, как формой еще неизведанного.

Чтобы не думали, что через искусство портретов, пейзажей мы идем ввысь.

Что перед нами откроются души вещей.

Это ошибка, обман.

Тыква всегда будет тыквой.

И через нутро ее нам не пройти к выси.

Тоже через портрет души не попадем в царство небесное.

Тыквы, Венера – красивы, а далеко не поедешь.

Наше время обогащается творчеством техники и занимает первое место.

Техник – истинный деятель нашего времени.

Ему нет дела до царей, шахов персидских, равно как и до колесниц римских воинов.

Так как каждый момент времени требует присущих ему форм.

Но почему-то право на какое-то божество провидца считают художника, вдохновляющегося вечно подсолнухом, грушей и формами прошедшего времени.

Простой балаган – «академия» – пользуется почетом храма, из которого должны выходить пророки и провидцы…

Но факт налицо.

Никто из них ничего не провидит.

Картины кокошников, боярышень, каски римских воинов, дискоболов, ахиллесовы пяты прекрасно доказывают, что они слепы, и луч зрения их лежит в тех эпохах, кости которых давно уже сгнили в земле.

Вот куда вас, гг. критики и президенты критики, нужно бомбардировать.

Но сейчас чудное время.

Все живет или прошлым, или будущим.

Многие из художников мечутся из стороны в сторону.

Одни идут к будущему, другие к примитиву. Происходит страшная путаница в движении. Каждый из них чувствует, что нужно двигаться и двигать.

И возврат Гогена к примитиву: метание из стороны в сторону.

Ван Гог, его движение полезнее.

Ибо через ростки земли проводит динамику, ведущую к футуризму. К разлому и свободному обращению с вещью.

Дальше, к освобождению краски, к пространству и самоцели цвета: его супрематии. Возврат же к той форме, которая уже была в искусстве, – возврат к вчерашнему дню.

Писать или быть под влиянием художников вчерашнего дня – толочь в ступе один и тот же день.

Новый день тот, в котором творчество отринет настолько, что потеряет точки сближения.

Нужно напрячь всю волю, энергию, чтобы через пропасть прошедших культур вытащить новую форму.

Каждый день, дающий нам новое, есть новая ступень в пространстве.

Итак, г. Бенуа хочет найти заклятие и вогнать новый день творчества в стадо свиней.

Но, увы…

Заклятия лежат в будущих днях, и ему их не догнать, и новое сбудется.

И на супремативной живописной плоскости ему не увидать больше улыбки теплой и милой ему Венеры.

Ответив старому дню, я зову тех, кто способен выйти за пределы аудитории старого дня.

У кого либо мозг, либо большая воля, кто любит силу…

Кто не обольщен красотою старых морщин мозга, кто не ищет приюта музеев путем примерок вчерашних учителей и кто, зажав челюсти и напрягши мышцы, ринется из кольца угасшего вечера к новому дню.

Унесите все, уже отжившее, хотя и дорогое, на кладбище, как умерших.

И не стройте благополучие свое на уже угасающем дне.

Ибо новый день творчества как новая планета украсит небосвод.

Величие нового дня будет постольку большим, поскольку вы оставите за собой багаж сплетен и мудрости старого.

Бросьте упорство прикрывать сознание ваше колпаком мещанской мысли.

В нем продолжение дряхлости старого дня.

Коронуйте день новым сознанием, так как свет его больше и ярче солнца.

Не думайте, что гениальность Греции и Рима – недосягаемость. И что обязаны стремиться к ней.

Она померкла среди наших богатств.

Мы богаче и гениальнее.

Мы обогатились машинами, светом, ужасными пушками, стальными дредноутами, экспрессами и многоэтажными домами.

Перед которыми пирамиды Хеопса и Колизей кажутся игрушками.

Гениальность не в том, чтобы передать возможно правдивее эпизод и украсить картину.

Для их времени было достаточно.

Наша гениальность – найти новые формы современного нам дня.