Василий Авенариус - И твой восторг уразумел... Книги для всех Василия Авенариуса

В центре "Бродящих сил" оказывается не судьба студентов-натуралистов, как замышлял первоначально автор, но на первый взгляд частная, интимная история двух молодых женщин, сделавших своею библией роман сосланного на каторгу Н. Г. Чернышевского "Что делать?" и увлекшихся фривольными, даже считавшимися в то время безнравственными разглагольствованиями "прогрессистов-нигилистов". Одна из героинь Авенариуса изменяет мужу и уходит к любовнику, рассуждая при этом так: "Он — Кирсанов, ты — Лопухов, я — Вера Павловна, виновата ли я, что ты не умел разнообразить себя…" (Напомним: Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна — персонажи из "Что делать?".) А подруга ее и вообще не задумывается об устройстве семьи, удовлетворяясь предосудительной «свободной» любовью. Одна, таким образом, семью разрушила, другая же предпочла совсем обойтись без оной — и все это под воздействием Чернышевского, вернее — его книги.

Антинигилистический ("антиреволюционный" — уточняли позднее марксисты, запрещая эту литературу) "роман в повестях" Авенариуса вызвал резкую отповедь критиков-шестидесятников, был обвинен ими в «клубничестве», назван грубым пасквилем на современную молодежь, повально, по их мнению (или им так хотелось), увлеченную идеями ломки всего и вся в тогдашних устоях общества. "Вышеозначенные повести, — писал А. М. Скабичевский, — замечательны тем, что автор все движение шестидесятых годов, свел на одну сексуальную почву, т. е. предположив, что все оно исчерпывается одною разнузданною эмансипациею чувственности, и вследствие этого повести Авенариуса, и особенно «Поветрие», исполнены такой грубой скабрезности, какая не бывала еще в нашей литературе со времен Баркова. Довольно сказать, что автор сам устыдился грязных порывов своего, очевидно, расстроенного воображения и в отдельном издании своих произведений сократил некоторые слишком уж откровенные подробности". И далее следует резюме сурового историка литературы: "Впоследствии автор обратился на путь детской беллетристики, и на этом поприще деятельность его имела более солидный и почтенный характер".

Самое удивительное в этом беспардонном высказывании то, что критик узрел в повестях Авенариуса, чего в них вовсе и не было: ни "грязных порывов", ни "грубой скабрезности", ни "разнузданной чувственности". Наоборот: деликатно и целомудренно, даже поэтически возвышенно рассказал нам писатель о трогательных сердечных волнениях своих молодых героев, таких интересных и разных. "Да читал ли Скабичевский дилогию?" — хочется возмутиться и спросить вместе с Авенариусом. На впечатлительного новичка в литературе, еще не знакомого с нравами тенденциозной, откровенно клакирующей критики, слов не выбирающей, все это произвело ошеломляюще-удручающее воздействие. Какое-то время Василий Петрович был просто не в состоянии снова взяться за перо. Не помогло тут, не утешило и то, что наряду с ним этот быстро плодящийся нигилизм как разрушительную, взрывоопасную силу взялись всесторонне развенчивать Н. С. Лесков ("Некуда" и "На ножах"), Вс. В. Крестовский (дилогия "Кровавый пуф"), В. П. Клюшников ("Марево"), Б. М. Маркевич ("Марина из Алого лога"), А. Ф. Писемский ("Взбаламученное море") и другие. (В скобках заметим: на большинстве из этих романов и доныне значится клеймо запрета, поставленное еще до 1917 года политическими заботниками.)

После трудных размышлений Авенариус принимает решение никогда больше не писать на темы идеологически тенденциозные. И с этой поры начинается отсчет самой плодотворной части его творческого пути, которая принесла ему и славу, донесшуюся до наших дней, и настоящее читательское признание.

Творческое молчание, надо думать, устроил Авенариус себе сам, чтобы поосновательнее (а это как раз по его характеру педанта) решить, где и в чем он мог бы и дальше с пользой послужить в литературе. Только бы теперь уж больше не дразнить критических «гусей». Хватит! "Я имел неосторожность, — совершенно напрасно каялся он, — чересчур реально (для того времени) изобразить всю пагубность коммунизма в любви, который с таким успехом опоэтизировал Чернышевский…"

Можно только догадываться о том, кто бы мог помочь ему в эти дни сомнений товарищеским и творческим советом: уж не министерский ли сослуживец Даниил Лукич Мордовцев, ставший к этому времени восходящей звездой исторической романистики? Сам же Василий Петрович с выбором покуда не спешил: нужды-то не было. "Служба, — писал он, — доставляла мне достаточные средства для скромного существования, и потому литературный гонорар никогда не представлял для меня вопроса жизни. Писал я по неодолимой потребности «сочинять» и писал всегда только на интересовавшие меня самого темы. Не дорожа построчной платой, я без колебания зачеркивал у себя целые страницы, целые главы, если при перечитывании находил их малозанимательными. Подневольная служебная работа, особенно в течение первых двадцати лет, брала у меня очень много времени (по 10-ти, 12-ти и даже по 15-ти часов в сутки). Но по поговорке: nulla dies sine linea,[1] я каждый день старался урвать хоть час, хоть полчаса для "вольного сочинительства". А праздничные же дни и во время летних отпусков я отдавал литературе обыкновенно все время до обеда".

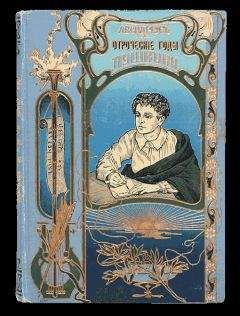

На что же теперь тратил свой досуг тайный советник? Чему отдавал сердце ревностный служака? Ответ находим в журналах, на этот раз детско-юношеских: «Родник», "Задушевное слово", "Детское чтение"… Здесь с середины семидесятых годов публикуются его рассказы, очерки, стихи. Дебютировал он в новом своем качестве и как составитель фольклорных сборников "Книга о киевских богатырях" (1876), "Тридцать лучших сказок" (1877) и "Книга былин" (1880). Из них вторая книга представляет собой вполне оригинальную творческую работу, — говоря его словами, это "пересказ некоторых менее известных сказок, как простонародных русских, так и иностранных".

К первым публикациям Авенариуса для детей критика отнеслась весьма доброжелательно. А в 1880 году он даже был удостоен первой премии Фребелевского общества за два произведения для самых маленьких — "Сказку о пчеле Мохнатке" и "Что комната говорит". В них автор, как писал журнал «Дело», разговаривает с детьми "обыкновенным человеческим голосом — сжато, образно, весело и местами с неподдельным юмором".

"Начав читать, положительно едва можешь оторваться от книги", — написал журнал «Образование» о сборнике "Васильки и колосья", подведшем итоговую черту под этим периодом творческой деятельности писателя. А журнал "Новое время" отметил еще более важное: "Авенариус принадлежит к числу тех немногих русских писателей, которые своими сочинениями доказали возможность существования у нас настоящей литературы для детей и юношества, чуждой слащавых и приторных приемов, составляющих отличительный признак этого рода литературных произведений". Журнальный критик далее пишет, что произведения Авенариуса отличаются "существенными достоинствами, а именно: занимательною, но вместе с тем и серьезною обработкою темы, так что почти все его произведения могли бы не без достоинства занять место и в сборниках для взрослых читателей".

Высокие эти оценки, конечно же, чрезвычайно радовали писателя, придавали ему сил и вдохновения, подвигали к новым замыслам и трудам. Василий Петрович и на литераторской ниве работал с усердием изрядным, очевидно, взлелеянным годами службистской рутины и муштры. В делах творческих все это сыграло роль великую — организующую, дисциплинирующую, вводящую в берега своевольные, трудно управляемые разливы художнического воображения.

"Наши великие художники слова Гоголь и Тургенев, — делится с нами своей писательской методой Авенариус, не перестававший учиться у больших мастеров, — сколь известно, переписывали свои произведения по восьми раз. Покойный приятель мой Мордовцев (как и кое-кто из современных наших литераторов) писал сразу набело. Что касается меня, то, за неимением времени для многократной переделки своих сочинений, я смолоду еще принял себе за правило собственноручно переписывать от начала до конца, по крайней мере, два раза; причем, чтобы иметь возможность делать вставки и поправлять слог, я оставляю широкие поля в полстраницы; а когда и тех оказывается недостаточно, то прилагаю еще добавочные листы".

"Для более крупных произведений, — рассказывает он далее, — я составляю предварительно краткий конспект, который, по мере выполнения, изменяю и дополняю новыми сценами и этюдами. Те зарождаются у меня в голове совершенно непроизвольно, как бы по наитию свыше, особенно под утро, когда я еще лежу в постели. Встав, я тотчас же набрасываю их в общих чертах на бумагу. Хотя в ночные часы фантазия разыгрывается гораздо живее, ярче, чем при трезвом свете дня, но зато после ночной работы та же фантазия не дает уже заснуть; поэтому я издавна работаю по возможности только днем и берусь за перо регулярно с утра. Теперь, в старости, я, разумеется, утомляюсь скорее и не в состоянии заниматься подряд столько часов, как в молодые годы. Но ежедневный (обратим на это внимание особо! — Т. П.) литературный труд и до сих пор для меня такая же жизненная потребность, как пища и воздух".