Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы

– Да под-ди же ты! – с тоской восклицает москвич, стремясь дальше и дальше. – О Б-боже!

– Мусью! – возникает перед несчастным другой образ с хриплым женским голосом. – А, мусью! позвольте-с на пару слов…

– Господи! Да што же это я? Где – а?

С горки, на которую, по узкому тротуару, поднимается москвич, со звонким смехом, сопровождаемым немецкими ребячьими фразами, самым полоумным манером, скатываются с глухим свистом железные салазки с целой кучей ребятишек – и бац! Москвич падает со всех ног на холодный камень плит и, приподнимаясь, крехчет:

– Ишь, дьяволята немецкие разыгрались!

С быстро ускользавших в туманную даль железных санок услышали между тем враждебную речь, вследствие чего солидная улица немного побаловалась, ответивши за оскорбленных ребятишек звонким смехом и немецким словом:

– О, руссиш швейн{240}!

Пойдемте же и даже, в случае надобности, побежим за москвичом. Нам с ним по дороге. Он, очевидно, бежит тоже к счастливым людям, о чем я, как человек достаточно знакомый с Москвой, заключаю по направлению его стремительного курса.

Пошли улицы потемнее. Фонари, освещавшие их, стояли друг от друга на таком расстоянии, про которое говорят: колос от колоса – не слыхать человеческого голоса. Очевидно, они были поставлены для блезиру{241}, и они сами, как видно, очень хорошо понимали свою призрачную роль, потому что так плутовски подмаргивали и друг другу, и проходящему народу, что возбуждали в наблюдателе целый рой сомнений насчет того обстоятельства, что едва ли это фонари и что чуть ли это не какие-нибудь кривые, плутоватые люди, подкивывающие и подмаргивающие, с условленной целью объегорить какого-нибудь любезного благоприятеля.

Подославши к воротной верее соломки и закутавшись в здоровый бараний тулуп, в самой нежной позе покоящейся одалиски{242}, лежит около одного, по-московски орнаментного, дома молодой дворник и дремлет сладкой дремой под эту тихую музыку пушисто летающего снега. То откроет глаза дворник, то снова закроет их, то вытянет ноги, то снова спрячется под теплый тулуп и свернется калачиком. По временам он споет что-то бессловное, напоминающее собой песню сытого кота; иногда протяжно и сладко зевнет, перекрестит уста и проговорит:

– О Б-боже ты мой Господи милосердый! О Господи Боже!..

– О Б-боже ты мой милостивый! – с тоской шепчет в свою очередь бегущий впереди нас коренной москвич. – Куды? Зачем? О Б-боже!

– Ха-ха-ха-ха! – раскатывается дворник со своего уютного сиденья. – Вот, теперича, друг любезный, тебе только девять раз осталось шарахнуться. Не тужи. Эва! сколько дров наломал, а еще с обеих сторон фонари… Ха-ха-ха-ха!

– Да не будь их чертей – фонарей эфтих слепых, я бы совсем не шарахнулся. Только тень одна от них. У нас вон, в нашей улице, ни одного их нет – и чудесно! Идешь так-то – любезное дело! Ни разу не оступишься…

Говорит москвич такие слова и ожесточенно отряхает шапкой снежную пыль со своего тулупа; а фонари на едва-едва приметный момент ярко мелькнули своим колеблющимся светом и вдруг опять померкли и серьезно сморщили лица, с настойчивостью, основанной на твердом убеждении в своей невинности, показывая и улице, и дворнику, и мимоедущим извозчикам, что это «не мы, не мы, – ей-Богу-с! Мы вот светим, а дальше мы – ни-ни! Напрасно вы так про нас полагаете. Это он, может, спьяну шарахнулся, – д-да-с»!

И этой серьезной рожей фонарей были обмануты и улица, и дворник, и москвич, и извозчики.

Однако, шутка шуткой; но только, Боже мой, как нежно этот славный вечер своим серебристым снегом, своей гармонической тишиной будит и оживляет иные, видимо начинавшие засыпать, человеческие души.

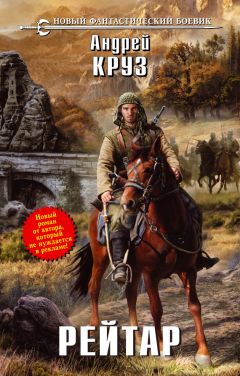

Перед рождественским праздником. Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку Г. Бролинга из журнала «Всемирная иллюстрация». 1874 г. Государственная публичная историческая библиотека России

Пойдемте тише, пользуясь этой, так внезапно налетевшей, мирной минутой. Будем благодарны ей и станем смотреть на фонарь как на фонарь, а не как на одноглазого плута, которого за его насмешки, без этой минуты, непременно выругал бы и послал ко всем чертям…

Очень темны были улицы этой второй категории. Высились на них гордые барские дома, выстроенные про себя{243}. Их большие, так надменно смотревшие окна завешены шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался тот таинственный полусвет, при котором, по старинным романам, княгиня Мери, пользуясь отсутствием мужа, дает уланскому корнету Г. понятие о своем высоком уме, необыкновенно тонком, анализирующем самую глубь любви. Зло смотрит на такие дома человек голода и холода, проходя мимо их больших, так крепко запертых, лакированных дверей; а я, напротив, даже люблю ходить мимо них, потому что всегда в позднее аристократическое после-обеда, перед самым так называемым аван суаре{244}, оттуда слышатся могучие звуки дорогих пианино, – и говорят мне эти звуки о том, что разнообразные страдания, сокрушающие род человеческий, протискиваются и в надменные окна, защищенные плотными шторами, и в лакированные двери, стрегомые лакеями во фраках и в голландском белье…

Таинственный полусвет, льющийся из окон, дает мне возможность видеть прелестные цветы, уголок громадного зеркала с половиной портрета серьезного, генеральского, так сказать, лица, отражающегося в нем, – и вот я остановился на тротуаре и слушаю. Слушаю, а из дома несутся ко мне рыдания какого-то необыкновенно великого горя, и все существо мое, прислушиваясь к ним, дрожит нервической, страстно сочувствующей дрожью…

Как прикованный, стою я, и вот, по дивной воле артиста, в голове моей крайне спутанным строем проходят многоразличные людские недоразумения: проклятые, от века безответные вопросы, – мысли, обязывающие человека на всегдашнее отметание от прекрасных благ земных, – мысли, фатально влекущие в могилу по такой дороге, от хаотической пустоты которой леденеет сердце и встают суровым лесом молодые кудри, – молодые кудри, каких еще, может быть, ни разу не лелеяли нежные женские руки…

Вследствие этих представлений сокрушительная истома по чужому горю зажгла душу мою своим необыкновенно жгучим огнем: эта головка, что плачет теперь над дорогим пианино, является в моем воображении несравненно прелестнее всех этих цветов, стоящих на окне, и я принимаюсь отгадывать настоящую причину грусти этой, видимо, назначенной для всякого счастья птички. Быстро сменялись мои думы, нагоняемые на меня звучавшими, как волны, октавами инструмента, и ничего не мог уяснить я себе до тех самых пор, пока настоящее лицо, интересовавшее меня, не удостоило показаться мне и товарке моей – темной ночи, на минуту вырисовавшись в окне. Было оно, как рассказывается во всех романах, «интересно-бледно, аристократически-сдержанно; черные волосы обольстительно обрамляли его» и проч. и проч.