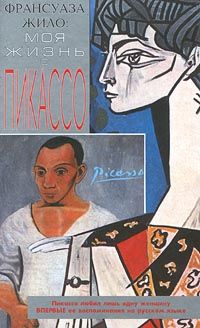

Франсуаза Жило - Моя жизнь с Пикассо

Вскоре после того, как Пабло завершил работу над «Песнью смерти», в Валлорис на две недели приехал Миро. Он хотел повидаться с Пабло и навести справки о возможности поработать в «Мадуре». Немного поработал там; всякий раз, когда он бывал в мастерской, мы обедали или ужинали с ним. Я всегда замечала, что художники в свободное от работы время любят поговорить, и с удивлением обнаружила, что Миро, несмотря на постоянную ангельскую улыбку и приветливые, вежливые манеры, до того сдержан, что кажется чуть ли не загадочным. Он ничего не говорил о себе или своих планах, не высказывал определенного мнения ни о ком и ни о чем. Пабло бывал очень разговорчив, и Миро, казалось, был рад предоставлять ему вести беседу. Свое участие в ней он ограничивал своего рода устной пунктуацией — «Да?», «О?», «Вот как?», «Правда?» — мягко поощряя Пабло изливать потоки слов, но нисколько им не препятствуя. После двух недель визитов, обедов, ужинов я знала о Миро не больше, чем в день его приезда в Валлорис. И спросила Пабло, всегда ли он был таким, или у него есть особые причины ничего не говорить о себе хотя бы изредка. Мне это казалось тем более странным, что общее отношение Миро к нам было не просто добрым, а в высшей степени дружеским.

Пабло засмеялся.

- Если станешь ежедневно видеться с Миро в течение двух лет, то будешь знать о нем не больше, чем сейчас. Он каталонец, а каталонцы самые осторожные на свете люди. В разгар сюрреалистического движения, когда устраивались большие демонстрации, все должны были учинить что-то скандальное, плюнуть в лицо буржуазии. Особым достижением считалось выкинуть что-то возмутительное прямо на улице, у всех на глазах, и в результате оказаться под арестом, провести день-другой в тюрьме за вызов установленному порядку. Все ломали голову, выискивая оригинальный способ восстать против засилья торжествующих буржуа. Кое-кому пришла мысль послать людей на улицу с подрывными высказываниями. К примеру, Робер Деснос должен был сказать «Добрый день, мадам» священнику в метро, чтобы это слышало как можно больше окружающих. Мишелю Лейри, один из родственников которого занимал пост в префектуре полиции, поручили оскорблять полицейских, пока его не заберут. Мишель как следует выпил, потом выехал на велосипеде и всякий раз, проезжая мимо постовых, осыпал их оскорбительными прозвищами. Вскоре его забрали в полицейский участок, и он держался там так мужественно, что получил хорошую трепку и провел в камере сорок восемь часов. Поскольку он довольно хрупкий, то вышел оттуда в ужасном состоянии, зато настоящим героем. Элюар выкрикивал на людной площади: «Долой армию! Долой Францию!»

Его также избили и уволокли в тюрьму, чтобы он там поостыл. Все выполняли свои задания с образцовым усердием. Миро тоже требовалось как-то оправдать свое присутствие в группе. И что же он сделал? Принялся расхаживать, учтиво произнося: «Долой Средиземноморье». Это очень большой, не имеющий четких границ район, охватывающий столько стран, что ни в одной из них не возмутятся нападками на Средиземноморье, притом такими учтивыми. В результате никто не встал на его защиту, и «Долой Средиземноморье» было единственным оскорблением, оставшимся безнаказанным. Все в группе возмутились поведением Миро.

- Почему ты произносил эти слова? — спросили его. — Они бессмысленны.

- Нет, — ответил он. — Средиземноморье — колыбель всей нашей греческо-римской культуры. Крича «Долой Средиземноморье» я провозглашал: «Долой все, чем мы являемся сегодня».

Пабло показал мне несколько картин Миро, когда мы были в его банковском хранилище — известный автопортрет, один вариант «Фермы» /другой был у Хемингуэя/ и «Каталонскую крестьянку». Я сказала, что в определенной степени восхищаюсь работами Миро, особенно теми, что сделаны между тридцать вторым и сороковым годами, но после этого вдохновение его, на мой взгляд, как будто иссякло. Даже те, кому нравится Миро не смогут назвать его картины провидческими, как например, работы Пауля Клее.

Пабло рассмеялся.

- Миро слишком надолго остался в детских штанишках.

Однажды утром вскоре после отъезда Миро из Парижа пришло заказное письмо от Канвейлера. В конверте вместе с письмом лежала телеграмма из Нью-Йорка.

До нас доходили невероятные слухи о том, что американские конгрессмены нападают на современное искусство как на политически подрывное — подобные демагогические речи произносил в тридцатых годах Гитлер, и произносят сейчас русские — единственная разница заключается в том, что конгрессмены видели в современном искусстве часть коммунистического заговора, а русские его именуют «буржуазным упадничеством». Сопротивление оголтелым экстремистам этого американского субкультурного фронта, очевидно, сосредоточилось вокруг нью-йоркского Музея современного искусства, и телеграмма представляла собой подлинный cri du cœur[ 20 ] этого центра сопротивления. Ее подписали художник Стюарт Дэвис, скульптор Липшиц и Джеймс Джонсон Суини, в то время глава отдела живописи и скульптуры в этом музее. Она была отправлена Пабло на адрес галереи Канвейлера и гласила:

В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ И МУЗЕЯХ ПОДНИМАЕТСЯ СЕРЬЕЗНАЯ ВОЛНА ВРАЖДЕБНОСТИ ПРОТИВ СВОБОДНОГО ВЫРАЖЕНИЯ В ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЕ ТОЧКА ВОЗОБНОВИЛОСЬ СЕРЬЕЗНОЕ ПРИТЕСНЕНИЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩЕЕ ПОСРЕДСТВЕННОСТЯМ И УТИЛИТАРИСТАМ ТОЧКА ХУДОЖНИКИ ПИСАТЕЛИ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ О СВОИХ ПРАВАХ УСТРАИВАЮТ МИТИНГ ПЯТОГО МАЯ В МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ТОЧКА ВАША ПОДДЕРЖКА БУДЕТ МНОГО ЗНАЧИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДЧЕРКИВАЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРПИМОГО ОТНОШЕНИЯ К НОВАТОРСТВУ В ИСКУССТВЕ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СУИНИ БРОДВЕЙ 1775

К посланию была приложена квитанция оплаченного ответа. Я перевела Пабло телеграмму, — а потом прочла ему письмо Канвейлера. Перед отправкой Канвейлер телеграмму прочел — и назвал «бредовой». Кого волнует нарастающая волна враждебности против свободного выражения в искусстве? — вопрошал он. И утверждал, что до подобной публики никому дела нет. С другой стороны, может, он ошибается, и Пабло сочтет нужным заявить с необходимости терпимо относиться к новаторству в искусстве.

Пабло покачал головой.

- Канвейлер прав, — сказал он. — Дело в том, что искусство является чем-то подрывным. Оно не должно быть свободным. Искусство и свободу, подобно прометееву огню необходимо похищать, чтобы использовать против установленного порядка. Когда искусство становится официальным и открытым для всех, оно превращается в новый академизм. — И бросил телеграмму на стол. — Как я могу поддерживать такую идею? Если искусство и получит полную свободу, то лишь потому, что оно тепличное, изнеженное, и за него не стоит сражаться.