Иван Сытин - Жизни для книги

Лежат на полках покойники в деревянных и кожаных переплетах, как в гробах, и целые десятилетия проходят, пока какой-нибудь ученый смахнет пыль с того или другого томика и заглянет в него, чтобы навести справку.

Но вот странность: в народно-лубочной литературе есть книги, которые живут и читаются больше 300 лет.

Бова-королевич и Еруслан Лазаревич, вероятно, были современниками Бориса Годунова или, по крайней мере, Алексея Михайловича.

Повесть о Бове-королевиче у нас очень долго считали сказкой, и притом русской сказкой, хотя более поздние изыскания с несомненностью установили, что это итальянский рыцарский роман.

Герой романа — Буова из города Анконы на русской почве стал Бовою из города Антона.

Итальянские рукописи этого романа, как говорят, восходят к XVI столетию.

Значит, Буове из Анконы уже лет 400–500.

А Бове из Антона, вероятно, лет 300.

Старше Бовы в наших сказках только Еруслан Лазаревич, но и Еруслан принадлежит к произведениям заимствованным и никак не может считаться русским.

Это Уруслан Залазарович — национальный герой Ирана, он же Рустем, сын Залзары.

Повесть о нем и о его славных подвигах вошла в национальную эпопею XI века «Шах-Намэ» поэта Фирдоуси. Но не оттуда заимствовал его русский народ. Не у Фирдоуси, а из тех устных вариантов, которые были распространены среди персидского народа, причем русский пересказчик кое-что переделал и кое-что добавил применительно ко вкусам и традициям своей страны.

В чем же, однако, дело? Почему русский народ сотни лет рассказывает эти чужие сказки и никогда не устает слушать их?

Очевидно, героизм, которым пропитаны оба сказания, неизменно нравится русскому народу. Приключения, опасности, торжество над врагами и подвиги пленяют воображение. Проходят целые столетия, а художественное обаяние этих образов не теряет своей силы.

Такой же притягательной силой обладали многие другие народнолубочные произведения более поздней эпохи: «Повесть о милорде английском Георге»[17], «Францыл Венециан»[18] и другие.

Для народа был уже доступен и Толстой, и Пушкин, а «глупый милорд», как назвал его Некрасов, так прижился в русской деревне, что еще долго не хотел уходить из нее.

Но постепенно повести из русской жизни стали вытеснять «глупого милорда» и другие сюжеты. Большой успех по части сбыта имели «Шут Балакирев» (эпоха Петра), «Как солдат спас жизнь Петра Великого», «Ермак, покоритель Сибири», «Таинственный монах» и более поздние — «Мазепа», «Полтавский бой», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа». Приключения разбойников, их героизм, их отвага и доброе сердце были одной из излюбленных тем. Успех «Разбойника Чуркина»[19] вызвал массу подражаний и внес в лубочно-народную литературу, так сказать, целую «разбойничью» струю.

Но лубочный разбойник, чтобы иметь успех, должен быть благороден. Простой душегуб, лишенный всякого героического оттенка, вызовет только отвращение.

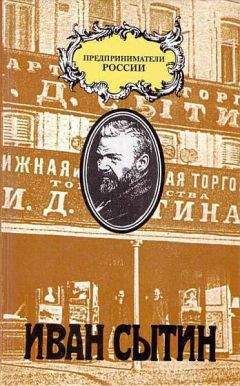

Лубочные книжки издания И.Д. Сытина

Третью группу лубочных произведений составляют повести, романы и рассказы, заимствованные из нашей общей литературы. Достойно внимания, что литературные произведения в их чистом виде почти никогда не появлялись в лавках Никольского рынка. Я уже говорил, что Никольский писатель старого времени почти не делал разницы между словами «писать» и «списать». Плагиат считался явлением самым обыкновенным. Поэтому почти все произведения наших больших и даже великих писателей появлялись на Никольском рынке в сокращенном или, во всяком случае, измененном виде.

Повесть Гоголя «Вий» в издании Никольского рынка называлась «Три ночи у гроба». Повесть «Страшная месть» названа «Страшный колдун».

Текст этих повестей уже не вполне гоголевский.

Никольский писатель всегда относился к чужому литературному произведению совершенно так, как мы относимся к народной песне. Кто-то сложил песню, а я хочу спеть ее по-другому, по-своему. Разве нельзя? Кому принадлежит песня? Никому, хозяина у нее нет. Как хочу, так и пою, а вы хотите — слушайте, хотите — нет, дело ваше.

Эти «писатели», не имеющие даже отдаленного представления о «плагиате», заимствования и переделки не считали грехом… Какой-нибудь Миша Евстигнеев совершенно запросто говорил:

— Вот Гоголь повесть написал, да только у него нескладно вышло, надо перефасонить.

И «перефасонивал». Сокращал, изменял, менял заглавие.

Я, конечно, понимал, что подобное «перефасонивание» — дело не очень хорошее, но традиции лубочной книжной торговли были еще очень живучи и ломать их следовало с терпением.

Уже намного позже стали появляться в лубочных изданиях произведения русских писателей в их настоящем виде: «Капитанская дочка», «Дубровский», «Недоросль», басни Крылова и даже «Горе от ума». Но другие, более объемные произведения, такие, как «Юрий Милославский» Загоскина, «Князь Серебряный» А. Толстого, издавались с сокращениями, а «Князь Серебряный» много раз переделывался и переписывался, причем и заглавие появилось новое: «Князь Золотой».

До изобретения книгопечатания русский народ был един в своих художественно-литературных вкусах. Сказка, песня, былина, жития святых и рукописная повесть были одинаково доступны и одинаково интересны й для бояр, и для царя, и для крестьянина.

Но со временем дело изменилось: стало как бы два народа — образованный и необразованный, они с трудом понимали друг друга и далеко расходились в своих художественных вкусах и в своем художественном творчестве. Это историческое несчастье наше всего ярче было заметно в тех схоластических спорах, которые велись в свое время по вопросу о том, что читать народу.

Теперь даже странно вспомнить, как много наивного было сказано и сделано по этому поводу.

Одни полагали, что для народа нужна какая-то особая литература, которая должна заняться мужиком и мужицким интересом, и что эту литературу должна «сделать» интеллигенция. «Старший брат» (под ним мыслилась интеллигенция) должен учить (всегда «учить», непременно «учить»!) «меньшого брата». То, что создано литературным творчеством до сих пор, не годится. Надо создать новое, мужицкое, народное.

Так говорили и думали порою люди огромных дарований, большого ума и самых добрых устремлений…

Не странно ли в наше время читать «яснополянские» статьи Л. Н. Толстого, где он говорит, что русская литература «так же, как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа». «У нас есть «Современник», есть «Современное слово», есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не принесут ему никакой пользы»[20].