Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна

Для последующих художественных поколений с их принципиальным недоверием к прямым показаниям глаза это уже не имело такого значения. Ван Гог оказался плохим пророком в отношении будущего живописи — по крайней мере ближайшего. Искусство следующих десятилетий не стало «портретным», не сплотилось вокруг общей цели, не стало «юным и свежим». Оно стало просто совсем другим. Здесь не место распространяться о потерях, которые оно понесло, и о новых горизонтах, которые сумело открыть. Достаточно сказать, что и открытия его были иного порядка, чем сделанные импрессионистами и постимпрессионистами.

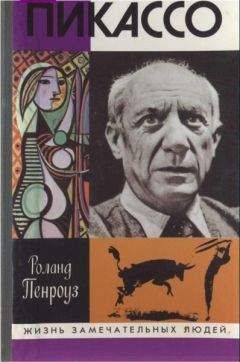

Но преждевременно полагать, что этот процесс необратим: более чем вероятно, что на новом витке исторической спирали, при обновленных отношениях между членами триады «личность — общество — природа», произойдет и новое обращение к художественным традициям XIX века. Возможности их далеко не исчерпаны. Тот же Пабло Пикассо, который первым имел смелость с ними порвать, имел еще большую смелость периодически к ним возвращаться, вызывая недоумение менее дальновидных. Великий прозорливец, он сознавал, что без сохранения нитей, связывающих прошлое с будущим, «пути не будет».

В заключение вернемся еще раз к нашему герою и его «посланию». Попытаемся подвести некоторые итоги.

Ван Гог был художником предельной искренности и честности, что само по себе встречается не так уж часто. Даже самому правдивому человеку не всегда удается быть всецело правдивым в своем искусстве: между чувствуемым и делаемым вклиниваются посредствующие звенья, извне полученные клише, которыми он пользуется почти невольно. У Ван Гога таких звеньев, приглушающих, нивелирующих, искажающих собственный голос, нет или они минимальны. Только в малой степени это зависело от того, что он был самоучкой и до всего доходил сам; в несравненно большей — от особенностей его нравственной личности, неспособной ни хоть чуть-чуть притворяться, ни угождать чьим бы то ни было вкусам. Он не мог идти на компромиссы, если бы и захотел. Ничто не могло его заставить не быть самим собой.

Движения руки, держащей кисть, не только повиновались велению его чувств и мыслей, но становились их подобием, их инобытием, как звуки, извлекаемые музыкантом из инструмента, являются инобытием нотных знаков. Музыкант может играть лучше или хуже, но всегда играет в соответствии с нотной записью. Ван Гог «играл», сначала неумело, потом «виртуозно», только то, что было в его душе, что возбуждалось в ней через канал зрения действительностью. Действительность он не просто наблюдал — откликался на нее всеми фибрами существа. Каждое его полотно — материализованное переживание, каждый мазок — «жест», отзыв, отклик. Это качество, называемое экспрессией Ван Гога, прежде всего было замечено его ценителями. Пораженные, они приписывали ее какой-то эмоциональной чрезмерности, почти патологической реактивности. Они ошибались — Ван Гог был, конечно, глубоко и сильно чувствующим человеком, но никакого «неистовства» эмоций в его искусстве нет, есть лишь полная адекватность их выражения. И это как небо от земли отличается от взвинчивания, нагнетания чувств, или от самовыражения эгоцентрического, или от приведения себя в «транс» в наивной надежде, что тогда-то из-под кисти автоматически выльется как раз то, что нужно. Ван Гог прекрасно понимал, что автоматически ничего не бывает, и добивался «послушности» руки сознательными усилиями, тренировкой, тяжелой работой, которую любил сравнивать с работой крестьянина, пашущего землю. К состояниям транса он питал недоверие и даже отвращение.

Если наивысшая искренность или, говоря иначе, непритворное выражение личности в искусстве само по себе — великое достоинство, то его все же недостаточно, чтобы быть великим художником. Главное — какая личность выражает себя, насколько ее воля к самовыражению оправдана богатством ее внутреннего содержания, а это богатство, в свою очередь, определяется тем, насколько она способна выходить за пределы самой себя, преодолеть тяготение собственного «ego». У Ван Гога было что сказать людям — о них, а не о себе, — поэтому магнетическая сила его искусства не убывает. Картинами полей, хижин, садов, портретами обыкновенных людей, изображениями стульев, башмаков и прочих несущественных предметов он смог поведать о чем-то важном и общезначимом, коснуться глубин, предвосхитить проблемы будущего.

Стремясь понять причины не ослабевающего, а возрастающего (после второй мировой войны особенно) интереса к искусству Ван Гога, говорят, что он предощущал катаклизмы XX столетия, воспринимая «спокойные» 80-е годы как штиль, в котором зреют бури. И это действительно так: он улавливал глухие подземные толчки интуицией художника и сознавал умом, хотя и был практически далек от революционных движений своего времени. «Мы живем в последней четверти века, который, как и предыдущий, завершится грандиозной революцией… Хорошо уже и то, что мы не дали одурманить себя фальшью нашего времени и в его нездоровой гнетущей духоте увидели признак надвигающейся грозы» (п. 451). Это чувство, впрочем, было знакомо многим, но мало у кого оно до такой степени иррадиировало на характер творчества, вплоть до ритмов, до «почерка». Писсарро, убежденный социалист, был уверен в близости революционной грозы, но мы не чувствуем в его живописи той вещей тревоги, которой отмечено искусство Ван Гога. Даже такие вещи, как «Спальня», где он говорит о покое и отдыхе, далеки от безмятежности, и даже в благополучном тихом Овере ему виделась вздыбленная земля. И на жизненном своем пути, тоскуя по уюту и благообразию, он фактически постоянно уходил, уклонялся от спокойных условий существования, если к тому и представлялся случай. Объяснить скитальческую неустроенную жизнь Ван Гога невезением или одной лишь враждебностью среды было бы крайне близоруко: никто ведь не вынуждал его к разрыву с семьей, к отказу от женитьбы на Марго Бегеман, к уходу из деревни, где он бы мог мирно устроиться на манер Милле, — такая перспектива его особенно манила. Но — «голоса поют, взывает вьюга, страшен мне уют». Только у русского поэта, которому принадлежат эти строки, было такое же острое чувство «отклонившейся стрелки сейсмографа», переживаемое столь же лично.

Но далеко не только оно связывает Ван Гога с будущими судьбами мира. В его искусстве есть глубже залегающие пласты. Всегда цитируют приведенные выше слова Ван Гога о надвигающейся грозе, но редко обращают внимание на кажущиеся неясными и загадочными слова из его предсмертного письма о «картинах, которые и в бурю сохраняют спокойствие». А это тоже в высшей степени знаменательные слова. Предчувствуя исторические катаклизмы, он вовсе не был заворожен образами смятения — сами по себе они даже не имели цены в его глазах: он искал разрешающего катарсиса и гармонии — в будущем, а также «здесь и теперь», стремясь к искусству «утешительному», дающему опору и силу духа.

Когда читаешь у одного из критиков (и не у одного), как он излагает впечатления от пейзажей Ван Гога: «Мы находимся как бы в преддверии конца света, готового превратиться в хаос», — то кажется, что пишущий или вовсе не видел картин Ван Гога, или смотрел на них через очки предвзятой идеи о комплексе разрушительности, которого у художника не было и в помине. Это такой же ложный штамп, как представление о Чехове — унылом «певце сумерек». Где хотя бы малейший намек на «конец света» и «хаос» — в «Долине Ла-Кро»? В серии весенних садов? В «Звездной ночи»? И не только «Жнец», а и трагическое полотно «Вороны над полем пшеницы» говорит о смерти как о моменте бытия, как о чем-то вплетенном в неразрушимую жизнь природы, которая и в самых грозных своих проявлениях величественна, великолепна.

Ван Гог ни одной минуты не мыслил «грандиозную революцию» как слепой вихрь, который не оставит камня на камне, — а как созидательную и, если можно употребить здесь это слово, конструирующую силу. «Мы, художники, влюбленные в симметрию и порядок…» Ничего не было более чуждого мироощущению Ван Гога, чем «хаос», и ничто его так не отталкивало, как разрушение. Им владела постоянная жажда воскресить и воссоединить все когда-либо созданные ценности. Мировая культура, так же как и вечная мать-природа, была, в его представлении, оплотом против хаоса. Изгой и разночинец, он больше верил в бессмертие культуры, чем выросший в лоне культурных традиций Александр Блок.