Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна

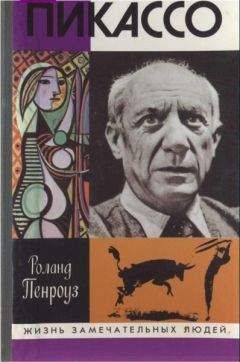

Есть вообще некое ощущение предельности в том, что создали постимпрессионисты. Это было действительно последнее слово реализма XIX века. От XX века их отделял один шаг, но шаг в иной мир, глубокий качественный рубеж, за которым все понятия менялись. В XX веке великими постимпрессионистами восхищались, им подражали, многие их даже понимали — но «продолжить» их не удавалось: в этом отношении с Сезанном и Тулуз-Лотреком обстояло почти так же, как с Ван Гогом. Влияние сказывалось в увлечении отдельными элементами стиля, изъятыми из творческого целого, оторванными от «сверхзадачи». Принято считать, что дело Сезанна продолжали кубисты, — но, по существу говоря, что же общего у них с Сезанном? Кубизм — особая концепция, родившаяся спонтанно, всецело принадлежавшая духу новейшего времени. То же можно сказать об отношениях фовизма и экспрессионизма к Ван Гогу. Искреннейшая любовь к Сезанну и Ван Гогу со стороны многих художников XX века еще не значит, что эти художники были и могли быть их продолжателями. Это, между прочим, прекрасно понимал Пикассо, очень любивший искусство Ван Гога, но никогда не пытавшийся идти по его стопам. Пикассо в юности начинал со следования Лотреку, но быстро убедился, что это не его путь, и больше уже на него не возвращался.

Относительно больше «повезло» в этом смысле Гогену: его искусство создало «школу» в лице «понтавенцев» и «набидов», правда исчерпавшую себя уже в начале века. Эта струя ослабела и в дальнейшем растворилась в новой салонности XX столетия.

Можно подумать, продолжение постимпрессионизма оказалось невозможным просто потому, что его представители обладали слишком отчетливо выраженными индивидуальностями. Но это не так. Индивидуальность всегда неповторима, речь же идет не о повторении, а о передаче светоча. Исключительно сильной и своеобразной индивидуальностью обладали Пушкин, Гоголь, однако трудно сомневаться, что они передали светоч русской литературе XIX века, а Александр Иванов — русской живописи. Без процессов преемственности история искусства представляла бы полнейший хаос. Но она, не будучи хаосом, не являет нам и картину мерного развития, где каждое звено сцеплено с предшествующим и дает начало следующему. Подчас взлеты человеческого гения дают лишь уникальный результат; иное зерно, если воспользоваться образами любимой притчи Ван Гога, не дает всходов, попадая на каменистую почву, а иное долго таится в земле прежде чем прорасти.

Почва XX века, начинавшегося парадом эффектных разрушений, оказалась неблагоприятной для прорастания зерен, посеянных великими постимпрессионистами. Для искусства тогда наступало время, когда в силу различных и сложных исторических причин было подорвано доверие к реальной предметности, воспринимаемой органами чувств, и прежде всего зрением. Предмет начинал мыслиться вещью в себе, ускользающей от понимания, а его данный в зрительном восприятии образ — обманчивой маской. Это не столько убеждение, сколько смутное чувство как бы носилось в воздухе. Пикассо выразил его в парадоксальном афоризме, лишь наполовину шутливом: «Художникам, — сказал он, — следовало бы выкалывать глаза, как выкалывают щеглам, чтобы они лучше пели». Недаром Пикассо так много изображал слепых, которые движениями пальцев, похожих на чуткие щупальца, силятся войти в контакт с миром, — символ поисков иного, шестого чувства, которому мир, быть может, раскроется.

В новейшую эпоху силы, двигающие миром и человеческим обществом, становились все более анонимны, неуловимы, невидимы. Они не поддавались персонификации, и с ними нельзя было встретиться лицом к лицу. Власть над людьми принадлежала не королю, не вождю, а безликой плазме — трестам, синдикатам, монополиям. И если бы кто-то задался целью докопаться до ее средоточия и выяснить, от кого же в конечном счете «все зависит», он убедился бы, что ни от кого. «Заправилы», «сильные мира сего» — во-первых, глубоко посредственные люди без особых примет; во-вторых, от них тоже зависит немногое: они сами в руках сил, не имеющих лица, — рынка, биржи, конъюнктуры. Личность как таковая слишком мало значит в зыбком омуте современной жизни; она бессильна в альтернативах войны и мира, обогащения и обнищания, любви и ненависти — и теряет себя, теряет «лик». А те лики, «имиджи», которые она носит в обществе, которые ей навязываются условиями, — это действительно маски, за ними кроется что-то другое, а быть может, и ничего не кроется, настолько маски срослись с лицом и его вытеснили.

Дискредитация «лика», конкретного образа, который бы выражал подлинную сущность явления, поддерживалась и прогрессом науки и техники. Оказалось, что процессы, происходящие на уровне микрочастиц, принципиально непредставимые и могут быть выражены лишь математически. Господство машин, в свою очередь, способствовало обесценению «конкретного», как оно ощущалось раньше. Заполонившие пространство однотипные механизмы уже своим внешним видом отрицали идею содержательной наполненности единичного предмета: их формы не говорили ни о чем, кроме функций, в них овеществленных. Наступающее царство урбанизма, механических двигателей, железобетонных конструкций сразу же нашло своих адептов и в искусстве, но они, эти адепты, заменяли «язык вещей» языком абстракций, то есть таким, которого искусство прежде чуждалось.

Все это общеизвестно и неоднократно проанализировано в трудах социологов и психологов. Надо лишь еще раз подчеркнуть, что с этим связан «вотум недоверия» конкретным реалиям и их зрительному восприятию, имевший для искусства далеко идущие последствия. Он наталкивал искусство на более чем когда-либо радикальный и болезненный разрыв с исконными художественными традициями — не просто требовал новых форм видения, но ставил под сомнение вообще ценность видения. И насколько же это расходилось с коренными установками постимпрессионизма! Попробуем вообразить, как бы отнеслись Сезанн и Ван Гог к словам Пикассо о желательности выкалывания глаз художникам, «чтобы они лучше пели». Без сомнения, они показались бы им самым кощунственным, что можно сказать о живописи. Ведь постижение души и сути вещей через напряженнейшее, «до крови в глазах» всматривание в предмет и переливание себя в него через канал зрения было альфой и омегой их искусства. Может быть, даже терпимее отнеслись бы к идее «выкалывания глаз» Энгр и вообще сторонники классической или романтической идеализации, которые находили полезным от натуры отвлекаться и не слишком ей доверять, хотя и по иным соображениям. Но для постимпрессионистов натура составляла все, была источником их глубочайших переживаний, мук и восторгов, открытий — и также их «деформаций», ибо к этим деформациям они приходили не нарочито, не с предвзятым умыслом, а через предельное углубление контакта с натурой. Как будто некая надличная художественная воля пожелала, чтобы, прежде чем разочароваться в зримом, искусство в лице немногих мастеров конца века попыталось бы проникнуть в сокровенный смысл зримого.

На рубеже веков, когда работали импрессионисты и постимпрессионисты, все названные выше тенденции к «обезличиванию» уже назревали, стояли у порога и давали о себе знать. Но эти художники испытывали к ним интуитивное отвращение. Мы не найдем у них интереса к урбанизации, индустриализации и прочему — тем более не найдем попыток найти какой-то адекватный язык для этих знамений времени. Клод Моне написал паровоз на вокзале Сен-Лазар — окутанный живописными клубами пара, такими же стихийными, как туманы Лондона, как воздушное марево на картинах Тернера. Ренуар был «гребцом против течения», настаивая, что «французское искусство… может быть погублено стремлением нашей эпохи к правильности и сухости» [127].

Те сферы жизни, в которые углублялись постимпрессионисты, были с точки зрения прямолинейно понимаемого прогресса скорее регрессивными, пережиточными, чем знаменовавшими наступление новой эры. Сезанн углублялся в созерцание первозданной природы, бесхитростных, как бы вневременных людей, простых яблок на простом кухонном столе. Гоген бежал в примитивный рай южных островов, подальше от «уродливого мира цивилизации». Лотрек бросил вызов той же цивилизации, высветив ее гротескное «дно», где притворства меньше, чем в верхних слоях. Ван Гог всю свою любовь отдавал полям и сеятелям, хижинам, крытым соломой, священному ритму времен года, который в урбанизирующемся мире становится незамечаемым. При желании можно счесть все это не чем иным, как «бегством от действительности». Но вернее это было бегство в действительность от мнимостей. В ту действительность, которая не разучилась быть сама собой, сохранила эквивалентность облика и сущности, способность говорить взгляду художника.