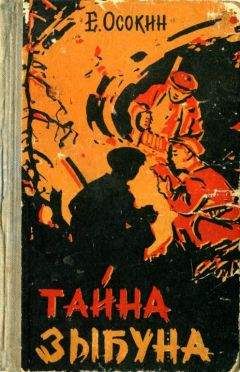

Евгений Осокин - Тайна Зыбуна

Обзор книги Евгений Осокин - Тайна Зыбуна

Тайна Зыбуна

БЕРЕСТЯНОЕ ПИСЬМО

У большого кедрового бора, где Зыбун выходит к берегу крутонравного таежного Чутыма, раскинулся плес. Десятками ручьев шлют болота свои ржавые воды на плес, но теплые донные ключи разбавляют черные, как кофе, потоки, прижимают их к берегам, гонят вниз. У плеса, на белопесчаном яру, в урожайные орехом, а значит, богатые и зверем годы, бывает, дымится много юрт.

Сейчас осталось две. В одной летом ночует старый охотник-селькуп Нюролька, в другой живет бабушка Эд.

— В юрте я ротилась, в юрте и помирать путу, — говорит она.

Поселение так и зовется — Юрты, или Юрты Жуванжи. Жуванжа — хант, охотник. Сын его, Санька, учится вместе с внуком Нюрольки, Хасаном, в Рыльске, за семьюдесятью плесами.

— А сколько это, деда, километров? — спросил как-то Хасан.

— А шайтан мерял, да сажень утопил.

Нынче ребята впервые за пять лет ученья проводят зимние каникулы дома.

Нюролька давно обещал взять Хасана с собой на зимнюю охоту и разбудил его наутро затемно. Кедрачи, облюбованные им, были далеко. Их так и звали: Дальние борики. Охотники сюда заглядывали редко.

Густая темень, разлохмаченная редкими проблесками невидимой луны, наползала со всех сторон; шла по пятам, забегала вперед, таилась в глухом сумраке еловых лап. Светлеющее небо рвало темень сверху, а снег — снизу, но она упорно гнездилась в подлеске, в тяжелой хвое. По ночной тайге Хасан шел впервые, и малейший шорох верхового предрассветного ветерка чудился вздохами зверя — то умирающего, то переводящего дыхание перед прыжком.

Хасан и сам не заметил, когда стянул с плеча ружье, взял его на руку. Его воображение дорисовывало то шалого медведя, то рысь, изготовившуюся к прыжку… «Вот она сжалась в комок, взметнулась!» Он, Хасан, на лету перехватит ее дуплетом. Дед зло обернется, чтобы ругнуть его за баловство с ружьем, но тут к ногам деда упадет кровожадный хищник. Мертвым. А Хасан спокойно будет перезаряжать ружье…

Но как ни вслушивается Хасан в дыхание тайги, слух ловит только два звука:

— Шшшш… Хруп! Шшшш… Хруп!

Это размеренно спокойно шагает дед.

Шли долго: урманы[1] перемежались болотцами, мелколесьем. Подволожные[2] лыжи с легким приятным похрустыванием шуршали слежавшимся за ночь снежком. Повизгивая от радости, впереди серым шаром катился Музгарка. Свежело; утренние туманные сумерки оседали быстро и бесследно. Вышли к прогалине, ровной, как стол.

— Смотри, деда, это ж, наверно, озеро!

— Озеро!

— И рыба в нем есть?

— А как же. Щучье озеро, да без рыбы!

— Деда, а где Пескарево озеро?

— А вот оно и есть.

— Так это же Щучье!

— Сейчас Щучье, а было Пескаревым. Потому голимый пескарь в нем жил. А вот лет тридцать назад невесть кто пустил в него щук — расплодились они, стервы, пожрали начисто пескаря. Теперь жрут друг друга.

Нюролька вынул из-за пояса топорик, срубил березку. Тонкие сучки обрубил, а один, потолще, оставил. Получился крюк.

— Это, деда, зачем?

— Рыбу удить.

— Ну уж!

Нюролька сделал у берега прорубь, поводил в ней березовым крюком и вытащил на лед садок. Внутри трепыхались десятка два щук-травянок.

— Ы-ы… Ты уже был здесь, — разочарованно протянул Хасан. — Деда, а это здесь нашли пулемет? — вдруг оживился он.

— Здесь. — Ссыпав травянок в лузан, Нюролька продолжал: — В восемнадцатом году наши тут одну шайку белых прижали. Награбили добра в Рыльске и бежали. Да главный только ихний полковник с проводником, немым Епишкой, и ушли на Зыбун…

— Деда, а это правда, что никто с Зыбуна не возвертался?

Нюролька крякнул, сплюнул. Не любили говорить о Зыбуне в Юртах.

Начались Дальние борики. Нюролька разыскал сложенные под кедром плашки, стал расставлять их, а Хасан присматривался к деду, помогал.

Управившись с плашками, перекусили и пошли промышлять с ружьями — вдвоем с одной собакой.

Вдруг «Фурр! Пуфф!» — будто старый обгорелый пень с грохотом и треском вырвался из промерзшей земли и черной тенью унесся в чащу столетних елей. Даже Музгарка на какое-то мгновение растерялся.

«Глухарь!»

Хасан от неожиданности обмер.

Дуплетом, с почти неуловимым на слух интервалом, бьет Нюролька. Музгарка взвизгнул, исчез в ельнике.

— У-ушел?

Нюролька не отвечает, молча поднимает краснобрового таежного красавца из-под самого носа Музгарки. Глухарь огромный, тяжелый. Хасан прячет его в лузан. Тяжесть добычи постоянно напоминает о себе, радует. И словно теплее, уютнее становится в просветлевшей тайге.

Музгарка уже лает на рябчиков — яростно, самозабвенно. От всей своей собачьей души.

— Деда, дай я! — просит Хасан. А сам уж обходит его. Пыхтя от азарта, он бежит на лай.

— Ишь, не успеет! — добродушно ворчит дед. — Никуда они теперича не денутся.

…Зимняя ночь подкрадывается незаметно, и едва засумерничало, Нюролька облюбовал сухостой, срубил его, раскряжевал. Подтесав кряжи, положил одно на клинья вдоль другого, а между ними насовал щепы, сушняку. Получилась нодья — зимний охотничий костер, который и тепла дает много и горит всю ночь. Спи без заботы.

— Похоже, бурелом будет, — говорит Нюролька.

— Да, — солидно подтверждает Хасан, стараясь догадаться почему.

Нюролька раскидал снег, развел огонь. Пока рябчики варились, устроил навес. Хасан нарубил пихтовых лап — спать на них тепло, удобно. А на прогалинке уже легкими струйками завихрялась пороша. Лес зашевелился.

Хасан торопливо дул на ложку и, обжигаясь, ел жадно; никогда суп не казался ему столь вкусным. Поели и легли на пихтовые лапы меж нодьей и навесом. От навеса тепло отражается и греет со всех сторон. Приятно, тепло у нодьи. А тайга уже заскрипела, зашуршала, запосвистывал ветер в шумливых вершинах. С глухим хрустом упал где-то сухостой. Поодаль тихо стонал старый кедр.

— Придавит нас, деда…

— Чудак-человек, аль я не вижу, куда наклон. И ветер.

— А если ветер переменится?

— Наклон.

Вдруг кедр всхлипнул как-то особенно жалобно.

— У-ух! — присвистнул Хасан.

Глубоко в снежный бугор врезался кедр и будто развалился надвое.

— Деда, а де… — Испуг и изумление перехватили дыхание Хасана: бугор осел, заворочался, ожил. Хочет крикнуть Хасан и не может. Бурая лохматая голова показалась из-под дерева. — А-а!

Вот-те на! Нюролька схватил ружье, взвел курок: левый ствол всегда заряжался пулей. Хасан тем временем пришел в себя, кубарем скатился под навес, схватил топорик.

А Музгарка уже «висел» на медвежьем заду. Громыхнул выстрел. Взревел косматый и, взбивая снежную пыль, завертелся на месте. Музгарка прыгал, захлебываясь от лая и визга.

«Неужели дробь? — пронеслось у Нюрольки. — Нет, левый… — Он достал новый патрон, зарядил. Медведь стоял на задних лапах, рыча тер ослепшие глаза. — Дробь и есть».

Выстрел. Косматый обмяк. Нюролька разломил ружье, вынул патроны: так и есть, с пулей оказался в правом стволе.

— Это ты баловал с ружьем?

— Я только патроны поглядел и обратно вставил.

— «Вставил»! Вот вставил бы тебе косматый, узнал бы, как патроны путать. Чего с топором-то?

— Я бы зарубил медведя, — искоса, с упрямством взглянул на деда внук.

— Ха-ха-ха! — схватился Нюролька за живот. Хотя ему и не смешно, но смех трухнувшего деда — просто нервная разрядка, и, он, скрывая дрожь в руках, хохочет так, что черная с проседью голова вздрагивает. Захохотал и Хасан. Нюролька умолк. Не годится старому таежнику скалить зубы с мальчишкой невесть над чем.

— Ладно, будет!

Закидали тушу снегом, завалили хвоей.

— Ой, сколько серы! — Хасан склонился над глубокой раной на стволе упавшего кедра. — Я, деда, сейчас, я немного отковырну. — И вдруг закричал: — Деда! Там письмо!

Нюролька подошел. Под янтарным наплывом, верно, слова. Писано на бересте, прибитой на затесе. Со временем письмо выцвело, а с краев затянулось. Только три полоски — в каждой по несколько букв — и сохранили смоляные слезы дерева.

«…овари… ковника… ли… яд… зер…

…ил тиф… олото… на… ел… ка… ел…

тр… ша…»

Хасан уже принялся было читать письмо, но Нюролька заторопился:

— Ладно, дома разберешь. Клади в лузан[3]. Спать надо.

Наутро Нюролька разрубил тушу медведя на части. Прихватив по ноше мяса, охотники отправились домой. «Зачем пропадать добру? — рассуждал старый охотник. — Нельзя зря губить зверя». Да и у Хасана уже пропал интерес к охоте. Не терпелось увидеть Саньку, расшифровать таинственное письмо. Едва вернулись — Хасана и след простыл.

— Знаешь, дед говорит, что письму этому не меньше сорока лет, — шептал почему-то Хасан, хотя Санька воспринял рассказ о нем с откровенной насмешкой.