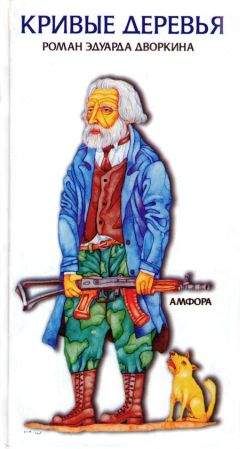

Эдуард Дворкин - Кривые деревья

Обзор книги Эдуард Дворкин - Кривые деревья

Эдуард Дворкин

Кривые деревья.

Динамическая ретрофантазия

Я чувствую теперь непреодолимую потребность остриться и тешиться, хотя мне подобные любезности никогда не удаются.

И. С. ТУРГЕНЕВ — берлинским друзьям 10 сентября 1840 г.Смеющимся устам легче высказывать истину.

И. С. ТУРГЕНЕВ. «Воспоминания о Белинском»Подобные лица жили, стало быть, имеют право на воспроизведение искусством.

И. С. ТУРГЕНЕВ — М. В. Авдееву Баден-Баден. 25 января 1870 г.1

Крашенный желтым наемный экипаж тряско прогрохотал по булыжнику Шестилавочной улицы и остановился на углу Графского.

Дверь распахнулась. Чуть полноватая нога в фильдеперсовом чулке и новеньком козловом ботинке уперлась в подножку кареты, высвобождаемое пружинное место облегченно звякнуло, и дама лет двадцати семи, значившаяся по документам как Любовь Яковлевна Стечкина, предстала во всей своей приятности перед собиравшим конские яблоки могучим дворником.

— Это ли дом Красовской? — осведомилась приехавшая, крепко удерживая гарусный, в виде мешка, ридикюль.

— Мы-ы, — закивал усердный служитель чистоты.

Насурьмленные в меру брови дамы приподнялись.

— Господин Тургенев здесь проживает?

— Мы-ы. — Дворник указал пальцем в сторону высокого бельэтажа. — Мы-ы… му-у…

Пятясь и заглядывая в лицо, он проводил ее до квартиры. Впущенная внутрь посетительница скинула на руки лакею ротонду и осталась в чрезвычайно шедшем ей малиновом платье гофре с расположенными в несколько рядов воланами.

Она находилась в оклеенной светлыми кретонными обоями гостиной. Это была просторная комната с камином, тремя вольтеровскими креслами и множеством разбросанных там и сям подушек. Простенок занимал шкаф ясеневого дерева. В вазе на ореховом бюро красовалась свежая распукалка розы. Здесь же грудою были свалены книги. Любовь Яковлевна подошла и, близоруко щурясь, принялась разбирать названия. Вот «Тело и душа» Иоганна Эрдманна, «Карманный оракул» Балтасара Грасиана, «Конец — делу венец» Уильяма Шекспира… А это что? Любовь Яковлевна вытянула затрепанный фолиант и поднесла его к самым глазам. Невероятно! Андре Тиссо. «Онанизм»…

— Непременно прочтите! Свой взгляд на проблему и превосходные иллюстрации!

Стечкина вздрогнула и выронила ужасную книгу.

Незаметно появившийся мужчина со странно знакомым лицом дружески улыбался и протягивал ей большие холеные руки. Он был подтянут, моложав, гладко выбрит, одет в белую свободную рубашку, пестрые панталоны, красивый фес с синей кистью и красные китайские туфли без задников.

— Иван Сергеевич! — ахнула Стечкина. — Вы? А где же борода?

— Сбрил, — рассмеялся Тургенев. — Ну ее к лешему! Хочу быть молодым и раскованным!

Он ухватил ее за талию и, напевая, покрутил по навощенному паркету. По-юношески легко исполнив несколько танцевальных фигур, писатель бережно утопил гостью в глубоком удобном кресле и обложил подушками.

— Надоело! — продолжил он тему. — Этот нарочитый академизм, дурная серьезность… эта игра в классики!.. Нельзя же всю жизнь! Я ведь по натуре жизнелюб, насмешник… Вы мемуар писать станете, бороду вспомните да и выведете меня этаким заплесневелым сухарем. Не хочу…

Иван Сергеевич с размаху опустился на лаковую японскую скамеечку, вытянул ноги на подушки.

— Рассказать, какой парадокс посетил меня нынче?

— Какой же? — Любовь Яковлевна удобнее угнездилась в кресле.

— А вот послушайте. — Снявши фес, Тургенев принялся раскручивать его за кисть. — Лошадь ведь запросто может побежать рысью, ну а рысь, попробуй — пробеги лошадью!.. А вчера, — без всякой связи продолжил он, — приносят мне оттиск от Костомарова. Знаете «Вестник Европы»?.. Набрали, шельмы, одну мою безделицу из охотничьих баек. И что учудили! Всего-то буквочку вставили лишнюю, а вышло так презабавно, что исправлять не хотелось… Представьте — «Я лежу на поповне», а не «на попоне»…

Любовь Яковлевна от души рассмеялась. Она освоилась и чувствовала себя хорошо в обществе этого раскованного и остроумного человека.

— Однако что ж это я! — Иван Сергеевич хлопнул себя по высокому лбу, убил летучее насекомое и снова нахлобучил фес. — Вы ведь обратились по вопросу. Принесли рукопись?

Стечкина потянулась к ридикюлю, распустила шнур, выпростала объемистый кожаный бювар.

— Вот.

Взвесивши труд на руке, Тургенев повел длинным правильным носом.

— «Варенька Ульмина», — прочитал он название. — Неметчина какая-то. Отчего, например, не «Ларошфукова»? Если уж фамилия производная, лучше брать от французской… Впрочем, это я так… О чем же написать соизволили? — неожиданным фальцетом спросил он. — О земстве, выкупных сделках? Может быть, о сельских потравах или дорожной повинности?

Любовь Яковлевна деланно вознегодовала.

— Вам лишь бы шутить! Роман о любви!

Иван Сергеевич уперся руками в края скамеечки и неожиданно приподнял туловище, удерживая ноги параллельно полу.

— О любви? — натужно поинтересовался он. — Разве есть такая? Встречали?

Стечкина с беспокойством наблюдала затекающее краской лицо классика.

— Но вы же сами… ваши герои… героини…

Тургенев плавно опустил тело и промокнул лоб тонким батистовым платком.

— О любви никто не может написать, не дано! — горячо заговорил он. — Никто не знает, что это такое! Человек слаб, груб, эгоистичен! Ему нельзя доверять высшее из таинств! Небеса благоразумно стерегут любовь и не отдают ее нам на поругание!

— Но если любовь нам не дана свыше, — Любовь Яковлевна вопрошала не менее горячо, — почему чувствуем мы порой волшебное слияние душ, биение сердец в унисон, готовность отдать все человеку, избранному тем же сердцем?

Иван Сергеевич стремительно расшвырял ногами подушки.

— Это не любовь, а лишь потребность в ней! Потребность, никак не подлежащая удовлетворению! — Тургенев вытянул из кармана панталон брегет, полированным длинным ногтем отщелкнул крышку. — Ненадолго оставлю вас. — Он подобрал с пола «Онанизм». — Вот, займитесь пока. Полезная штуковина…

Он вышел, и Любовь Яковлевна тотчас зашвырнула окаянный том куда-то на шкаф. Не успела она попудрить лицо, как Иван Сергеевич вернулся, толкая перед собою высокий на колесах столик.

— Время обеда!

Он расставил тарелки и, не спрашивая, плеснул ей чего-то огненно-красного. Это был суп, по-видимому, из греческой кухмистерской, отчаянно наперченный, с огромными шишковатыми клецками. За супом воспоследовал угорь с каперцами и уксусом, к нему бутылка кислейшей дрей-мадеры. Не обошлось без десерта. Поколебавшись, Любовь Яковлевна выбрала незнакомое взлохмаченное пирожное.

— Сие называется «Испанские ветры», — хитро посматривая на гостью, заметил Иван Сергеевич. — Хотите знать почему? — Тут же он поймал ее умоляющий взгляд и с сожалением отступился. — Ладно, не буду…

Пирожное оказалось горько-соленым, от него сразу забурлило в животе. Любовь Яковлевна отложила лакомство на край тарелки. Тургенев доел каперцы и закурил толстую регалию.

— На чем мы там остановились? Любовь — кровь?..

— «Никто не знает любви!» — кажется, вы так выразились? — Любовь Яковлевна прислушивалась к себе. — Но множество людей могут возразить вам. Они любимы и любят.

Иван Сергеевич красиво сложил губы, выпустил сердечко и, изловчившись, пронзил его дымной стрелой.

— Эрзац, сударыня! Подделка чистейшей воды! Массовый самообман! Как если бы, прослышав о золоте, но не зная его, мы договорились считать золотом какие-нибудь медяки! То, что многие называют любовью, — лишь расхожая фальшивая монета!.. Впрочем, мы еще вернемся к теории. — Мечтательно потянувшись на подушках, Иван Сергеевич оценивающе прошелся взглядом по воланам на платье Любови Яковлевны. — Вы ведь заночуете у меня?

Любовь Яковлевна встала.

— Не сегодня! — со всей естественностью ответила она. — Знаете — семья, муж, домашние хлопоты…

Тургенев развел руками.

— Воленс — ноленс.

Легко подтянувшись, он снял со шкафа зашвырнутый гостьей том.

— «Онанизм» возьмете?

Любовь Яковлевна поспешно накинула ротонду.

— Тогда вот. — Иван Сергеевич вытянул из вазы полураспустившийся бутон розы. — Возьмите. Мне еще принесут…

Домой Любовь Яковлевна вернулась в приподнятом настроении, прошла к себе, вынула из потайного места дневник.

«…мая 1880 года. Сегодня познакомилась с Тургеневым…»

2

«А ведь он прав, — думала Любовь Яковлевна, сидя поздно вечером за туалетным столиком, вырезанным из штучного дерева и украшенным затейливо интарсией. — Тысячу раз прав…»