Алишер Навои - Семь планет

ВТОРНИК

Рассказ путника, приведенного с дороги в Красный дворецИндийский царь Джуне, щедрый и справедливый, узнал о том, что в подвластном ему городе Таразе живет юноша Масуд, который превосходит царя своей щедростью. Скрыв свое имя, Джуне приехал к Масуду, и тот подарил неизвестному гостю множество драгоценных даров, а среди них — чудодейную чашу, розовоцветного коня, прекрасную певицу и музыкантшу. Таразом в это время правил жестокий Джайсур: «Народ попал правителю в тиски, чей сан высок, а помыслы низки». Царь приказал сместить Джайсура с поста и назначить Масуда правителем Тараза. Тогда Джайсур, по совету своего помощника Маллу, похитил Масуда и бросил его в подземелье. Дочь тирана, давно уже тайно влюбленная в Масуда, вызволила пленника из подземелья и убежала вместе с возлюбленным из Тараза. Когда они вступили в столицу Индии Дехли (Дели), их ограбили разбойники. Масуд, чтобы заработать на пропитание, стал разносчиком, он пришел в царский дворец в качестве продавца плодов. Во дворце он увидел свои дары — чашу, коня, музыкантшу, узнал в царе своего неизвестного гостя. Узнал его и Джуне, и сделал его правителем Тараза, а Джайсура и Маллу предал казни: «Друзья лежат на розовых коврах, в крови, как в розах, утопает враг».

СРЕДА

Михр, дочь Новдера, владыки островного государства, попала в плен к морскому разбойнику Джабиру. Ее жених Сухейль, сын йеменского царя Нумана, отправился на корабле к невесте. Подула буря и пригнала корабль к острову, где Джабир устроил свой разбойничий притон. Джабир бросил Сухейля в подземелье. Цари Нуман и Новдер, один по суше, другой по морю, отправились, во главе своих войск, на выручку царевича и царевны. Новдер, отстав от войска, попал в плен к Джабиру: «Урок царям: не покидайте рать, когда хотите царством управлять». Морской разбойник взял в плен и царя Нумана. С помощью Михр ее жених выбрался на волю, уничтожил разбойника, освободил всех его пленников. «Смотри: свиданья нить в конце концов связала двух детей и двух отцов»

ЧЕТВЕРГ

Правдолюб Мукбиль и завзятый лжец Мукбир, потерпев кораблекрушение, пристали на челноке к неведомому острову, на котором рос огромный сандал. В дупле сандала бежал ключ, а рядом, на камне, надпись гласила, что, если из ключа напьется правдивый человек, то он проживет целый месяц, не нуждаясь в воде и в пище, «а если лжец хлебнет воды глоток, — насытится лишь на короткий срок», а именно — на три дня. Испив этой воды, нельзя лгать, не то «вмиг разорвется брюхо у лжеца». Если, гласила далее надпись, в воду нырнет лжец, то он сгорит в воде, а правдолюб увидит в ней чудо. Едва сунул ногу в воду Мукбир, как вода, вскипев, обожгла ногу. Когда нырнул Мукбиль, перед ним возник под водой сандаловый дворец, где его обворожила красавица. Утром Мукбиль проснулся на берегу ключа. Он снова нырнул в воду, но уже не нашел ни дворца, ни красавицы. Он увидел другую надпись на камне, повелевавшую ему немедленно уплыть в море. Скрыв от Мукбира все, что с ним произошло под водой, Мукбиль отправился со своим спутником в море. Они пристали к судну, груженному сандаловым деревом. Все корабельщики были мертвы. Сандаловое дерево, в качестве снадобья, предназначалось дочери восточного царя, страдавшей головными болями. Буря кружила корабль целый год, припасы кончились, корабельщики скончались от голода. Мукбиль и Мукбир пустились в море на корабле мертвецов, и корабль пристал к берегу страны восточного царя. Мукбир сказал царю, что он торговец, везет сандаловое дерево, что на корабле в живых остались только он и его раб Мукбиль. Едва лжец произнес эту ложь, как «затрещал халат, раздался скрип, и брюхо лопнуло, и он погиб». Мукбиль поведал царю всю правду, и тот женил Мукбиля на своей дочери. Оказалось, что царевна — именно та красавица, которую увидел Мукбиль в подводном дворце. Чудесное видение под водой сотворил влюбленный в царевну джинн. Царевна говорит мужу: «Сперва изображенье ты познал, потом со мной сближенье ты познал»

ПЯТНИЦА

Чуть алебастром выбелил восток

День пятницы, высокий сей чертог, —

Фигляр небес во весь явился рост,

В широкий рот бросая зерна звезд.

Поднялся жар горячечный небес,

А в это время в прачечной небес

Отмыла прачка утреннюю ткань,

Наполнив пеной солнечной лохань.

Одетый в белый шелк, явился шах,

И потонул весь мир в его лучах.

Шах солнцем светозарным засиял,

Под куполом камфарным засиял.

Царевна, облачившись в белый шелк,

Была готова свой исполнить долг.

В одеждах белых были гости там.

Белел престол слоновой кости там.

Уселся на престоле шах Бахрам,

Вновь обратив свое лицо к пирам.

Красавица, в Китае рождена,

В китайский кубок налила вина.

Хоть кубок сей — китайским кубком был,

Но, сделан из фарфора, хрупким был.

До вечера Бахрам с царевной пил,

Он более, чем каждодневно, пил!

Когда погасло солнце ввечеру,

Когда рассыпал месяц камфару,

Бахрам, заснуть возжаждав до утра,

Лег под навесом белого шатра.

Среди гостей присутствовал мудрец,

Скиталец, мыслей-жемчугов ларец.

Он, сидя пред веревками шатра,

Молиться стал, исполненный добра:

«О шах! Пусть превратится в твой навес

Необозримый древний свод небес,

Пусть раем станет белый твой дворец!»

Молитву сотворив, сказал мудрец:

«Я много видел на своем веку,

Из виденного сказку извлеку.

В трудах дорога пройдена моя,

Страна Хорезма — родина моя.

Дорога музыки — русло мое,

Игра на сазе — ремесло мое.

Постиг я, музыку держа в руках,

Науку о ритмических кругах.[7]

Со мной в моем высоком ремесле

Никто не в силах спорить на земле.

Я обучаю музыке людей,

Верней, учитель я учителей.

Вот слух промчался из конца в конец:

Китай покинув, к нам идет купец:

Сокровищам его потерян счет,

Невольница его — сердца влечет.

Хотя ходжа неслыханно богат,

Она красой богаче во сто крат.

При красоте, с ума сводящей мир,

Еще пленяет голосом кумир

И якобы игрою колдовской.

Хорезм, волнуясь, потерял покой,

Встречать купца весь город вышел вдруг,

Чтоб убедиться: справедлив ли слух?

Все оказалось правдою: купец,

Богобоязненности образец,

Владельцем был бессчетного добра.

Молился он от ночи до утра:

Он был подобен утренней заре

На маленьком молитвенном ковре.

Не менее, чем он, была знатна

Невольница его: свой род она

Вела от неба, гурии сродни, —

Ее владельца с ангелом сравни!

Рука его, как море, широка:

Жемчужиной владела та рука!

Ее лицо — как солнце, но оно

За облаком всегда затаено,

Нет, облаком одето камфары, —

То покрывало цвета камфары!

Все, что на ней, сияло белизной,

Красавица отвергла цвет иной.

Был слышен голос юный каждый день,

Она ласкала струны дважды в день,

За пологом налаживала чанг,

Рукою завораживала чанг,

Созвучен струнам был ее напев,

Пленялся весь Хорезм, оцепенев, —

Полдневною, полночною порой —

Волшебною восточною игрой!

Ее дворец весь день со всех сторон

Был толпами влюбленных осажден,

Но в дом никто еще не заглянул,

Никто поднять завесу не дерзнул,

Лишь каждый день, сраженный наповал,

В толпе влюбленных кто-то умирал.

Сердцами полновластно завладев,

Погибель приносил ее напев,

Но музыка так сладостна была,

Что и погибель радостна была.

Настраивала гурия струну —

Расстраивала гурия страну.

Смятенье очарованных сердец

Известным стало шаху наконец.

Хотя мечтал призвать он госпожу, —

Не мог унизить знатного ходжу.

Сменив наряд богатый на простой

(Любовь сближает шахов с нищетой),

Безумное желанье возымев

(Сильнее шахов девичий напев),

В толпу влюбленных скрытно он проник,

Посредниц к пери он послал в цветник,

В ее подруг посредниц превратил,

В служанок, в собеседниц превратил.

Вот их рассказ: душа чиста ее,

Красивей пенья красота ее…

Но шах прервал слова ее подруг:

Огнем любви он загорелся вдруг,

Желая луноликую познать,

Красу ее великую познать.

Он обезумел: он решил уже,

Что станет сыном знатному ходже,

Но цели не достиг он дорогой —

От богача пришел ответ такой:

«Ты ласковое слово произнес,

Раба ты возвеличил, превознес,

Пылинку ты возвысил до светил,

Нет, к небесам ты землю приобщил!

По сану я — скромнейшего скромней.

Достичь ли мне высоких степеней?

Но если бы ты этим пренебрег, —

Что пользы в том? Со мной враждует рок!

Узнай всю правду, обладатель благ:

Прекрасной пери ненавистен брак.

Она весь мир затмила красотой,

Никто не может стать ее четой.

Она тверда в решении своем:

Да будет воля шаха в остальном…»

Такой ответ покоя не принес,

Шах не жалел посулов и угроз,

Кричал, просил, бледнея и дрожа,

Но слов своих не изменял ходжа.

Тогда увидел шах: любовь сильна,

Владыкам не под силу с ней война,

Увидел шах: он должен будет пасть,

Когда не призовет на помощь власть!

Он приказал доставить во дворец

Игрушку, искушение сердец.

Исполнили придворные приказ,

Доставили красавицу тотчас.

В своем решенье ложном укреплен,

Мечтой о невозможном побежден,

Направился он радостно к луне.

Поняв его намеренья вполне,

Луна Чигиля в руки чанг взяла

И музыки расправила крыла,

И песня зазвенела струнам в лад, —

Как музыка, напев ее крылат!

Был шах в небытие перенесен,

Напев на всех навеял сладкий сон,

Все во дворце заснули, онемев,

Всех памяти лишил ее напев.

Игрой заворожив дворец немой,

Волшебница направилась домой.

Проснулся шах, проснулся шахский двор,

Шах вздрогнул, бросил изумленный взор.

Он приказал колдунью привезти,

Красавицу, шалунью привезти!

Вновь зазвенел чарующий напев.

Вновь шах его заслушался, замлев.

На всех внезапно сон свершил набег, —

Ушла домой рожденная для нег.

Влюбленный шах пытался вновь и вновь

Завоевать красавицы любовь,

Но гурия боролась всякий раз,

И помогал ей голос всякий раз!

Шах понял, что могуч ее напев,

Смирился, пораженье потерпев.

И вот пришел к ходже смиренный шах

С открытою приятностью в речах.

Устроив пир, он рядом сел с купцом,

Ласкал его и называл отцом.

Пред покрывалом белым он стоял

И языком несмелым умолял

Простить его: хотя он шахом был,

Но для красавицы он прахом был!

Он клялся, что, пленен ее игрой,

Ее считает дочерью, сестрой.

Она, не видя в нем отныне зла,

Его отцом в смущенье назвала

И зажила среди цветущих роз,

Отныне шахских не страшась угроз.

В укромной келье, сделанной купцом,

Беседовала гурия с творцом.

Хотя светлей зари ее атлас,

Струились звезды слез из ясных глаз.

Бела ее одежда — для кого?

Светла ее надежда — на кого?

О ком она мечтает по ночам?

Зачем она рыдает по ночам?

О чем скорбит невинная душа?

Не знает ни единая душа!

Настанет утро — песня вновь звенит,

Рыдает песня сладкая навзрыд.

Настанет утро — вновь звенит струна,

Тоска разлуки в музыке слышна.

И плачут все, когда она поет,

И за живое музыка берет.

До вечера молитвой занята

Ее благочестивая мечта.

Настанет вечер — снова плач людей,

И снова шах среди ее гостей.

Внимал незримой музыкантше он,

Сознание терял всех раньше он.

Таким высоким гостем дорожа,

Его отменно потчевал ходжа,

На все лады заботу выражал,

Властителя с почетом провожал.

Из-за пиров под кровлею ходжи

Расстроилась торговля у ходжи!..

В Хорезме я давно пленил сердца

Искусством музыканта и певца.

В напевах руда проходил мой день,

Как песнь, как чудо, проходил мой день.

Дастаны распевал я на пирах,

Но музыкантшей был растоптан в прах.

Дошел волшебный голос до меня,

И сердце раскололось у меня.

Народ превозносил ее напев,

К моим чудесным звукам охладев.

Вся жизнь мне опостылела тогда,

А сердце обессилело тогда.

Но я придумал, как беде помочь,

Как отогнать печаль и смуту прочь.

Я камфары так много проглотил,

Что сердца жар навеки остудил.

От силы я избавился мужской,

В девический направился покой.

Сидел в гареме радостный богач,

Когда внезапно испустил я плач.

В ответ услышал я слова ходжи

И гурии невидимой: «Скажи,

О чем твой стон? В каком горишь огне?»

А я: «От вас была обида мне».

Они: «Клевещешь, странник, ты сейчас,

Обида не в обычае у нас.

Быть может, нас ты принял за других?

Но впредь ошибок избегай таких!»

Сказал: «Я все же на своем стою:

Должны вы повесть выслушать мою,

Вознаградить меня за правоту

Или прогнать меня за клевету».

«Начни», — сказали. Помолясь сперва,

Неспешно я повел свои слова.

Смеясь, мою признали правоту

Купец в чалме и кипарис в цвету,

Пока не стал я говорить ясней,

Как я мечтаю до скончанья дней

Жить возле пери, во дворце ее,

Найти наставницу в лице ее,

Все дни свои дастанам посвятить,

Занятьям неустанным посвятить;

Пусть долговечен буду я, как Нух, —

Ее напевы мой насытят дух,

А если пищу мне подаст ходжа,

Я буду счастлив, двум друзьям служа.

Хотя сейчас безволен я и слаб,

Я царь в своем искусстве, а не раб!

Учитель я средь хижин и дворцов,

Хорезмских музыкантов и певцов.

Я в музыке сильней, чем Афлатун,[8]

Но все же мастер я, а не колдун.

Постиг я суть искусства своего,

Но пери нам явила волшебство:

Где слыхано, чтоб, сладко зазвенев,

И сеял смерть, и жизнь творил напев?

Так сетовал и жаловался я,

Так плакал и печаловался я.

И, тронув эти мягкие сердца,

Услышал слово ласки от купца:

«Когда ты нам свой разум посвятишь,

Когда наш слух ты сазом усладишь,

Я позабочусь о твоей судьбе.

Но как мечту осуществить тебе —

Стать гурии наперсником, слугой?

Как может муж войти в ее покой?»

А я: «Себя избавьте от забот:

Во мне мужская сила не живет.

Я был игрою пери посрамлен,

Как жалкий подмастерье побежден.

Готовя для содружества себя,

Навек лишил я мужества себя.

Из-за ее пленительной игры

Так много проглотил я камфары,

Что охладил навек я плоть свою;

Пред пологом камфарным я стою:

Пусть ваш слуга, Кафуром наречен,

От полога не будет отлучен!»

Их поразил мой искренний рассказ.

Они осмотр устроили тотчас

И, убедившись в том, что был я прав,

Мне выказали дружбу, приласкав.

Вступил в девичий заповедник я.

Служил ходже как собеседник я.

Пред пологом — советник я ходжи,

За пологом — наперсник госпожи,

И так как нас сближало ремесло,

То смысл существованье обрело.

Когда я, жизни смысл уразумев,

Стал вслушиваться в сладостный напев,

Его тоски я глубину постиг;

Был голосом влюбленной — каждый стих,

Унылы были звуки в тех стихах,

Звенела боль разлуки в тех стихах.

Людей вдали, со мной наедине,

Красавица рыдала в тишине…

Она явила мне свой добрый нрав,

Меня своим наперсником избрав,

До полночи беседуя со мной,

Томления не ведая со мной,

А если сон чуждался госпожи.

Она просила: «Сказку расскажи».

Я сказкою спешил ее развлечь,

И если шла о расставанье речь,

Блестели слезы на ее глазах,

Открылась правда мне в ее слезах:

Красавица в кого-то влюблена,

Разлукой отуманена луна,

В нее вонзила тернии любовь,

Да так, что в голос просочилась кровь.

Она бы в муках изошла, сгорев,

Когда б не превратила боль в напев.

Я слушал звуки: в них любовь жива, —

Услышать я хотел ее слова.

И вот, когда я не внимал игре,

Я говорил о зле и о добре,

Я речи заводил издалека,

Желая откровенности, пока

Не стал послушен мне ее огонь,

Ее гордыни норовистый конь.

Тут я сказал: «О светлая звезда,

Пусть горя ты не узришь никогда!

Осмелюсь ли тебе задать вопрос?»

Сказала: «Задавай». Я произнес:

«Давно, твой прах, у ног твоих лежу.

Давно, твой раб, я за тобой слежу.

Веселье, скука и печаль — равно

В твоих очах открыты мне давно.

Ты сердцем сердцу моему близка.

Я понял, что гнетет тебя тоска.

Ее причина названа давно:

Нам скрыть разлуки язву не дано.

Недаром ты, мучений не стерпев,

Переложила боль свою в напев!

Ты превратила в песню горький плач, —

Но от меня своей тоски не прячь.

Ты сердце сердцу близкому излей,

Быть может, сердцу станет веселей,

Быть может, исцелю я твой недуг,

Я тайну сохраню, как верный друг».

Подумав, так ответствовала мне

Красавица, подобная луне:

«Лишь правда украшает наш язык.

Ты к правде близок. В тайну ты проник.

Остановись и друга пожалей,

Не требуй откровенности моей,

Не то страданья увеличишь ты,

Тьму бедствий на меня накличешь ты!

Поведать, как терзаюсь я, любя?

Не вижу в этом пользы для тебя!

Одно из двух: иль с нами ты живи,

Иль прекрати расспросы о любви.

Узнаешь тайну, — голову склоня,

Покинуть должен будешь ты меня.

От друга ничего не утаю,

Но друг покинет родину свою».

Был приговор красавицы суров.

В расстройство я пришел от этих слов.

По целым дням задумчив и уныл,

По городу без цели я бродил.

Я мучился, хотелось мне проклясть

Изгнанья страх и любопытства страсть,

Но жаждал я в ее проникнуть песнь,

Но жаждал я понять ее болезнь.

Терзаясь так меж двух ужасных зол,

Войдя в гарем, я разговор повел:

«Я изнемог, печален и угрюм,

Одна лишь дума заняла мой ум,

Узнать хочу я про твою беду,

Потом, куда прикажешь ты, пойду».

Воскликнула прекрасная луна:

«Твоим решеньем я удивлена,

Решенья твоего я не пойму:

Удар себе наносишь самому.

Клянись мне, что исполнишь мой приказ,

Покинешь город, выслушав рассказ».

Прогнал я облако с ее чела,

Поклявшись ей, и пери начала:

«Участье принял ты в моей судьбе.

Моей печали не понять тебе,

Когда я повесть про свою беду

С начала самого не поведу.

Наперсник сострадательный, узнай:

Моя страна и колыбель — Китай.

Забот не зная, в счастье я росла,

Когда война мой город потрясла.

Два хана меж собой вступили в бой,

Я стала одному из них рабой.

Вошла ребенком я в его гарем,

Познала я невольничий ярем.

У хана приобрел меня ходжа,

Мной, как восточным солнцем, дорожа.

Пусть дорога отныне я была,

Я все-таки рабынею была,

Его рабыней купленной, хотя

Меня ценил он, как свое дитя,

Затем, что не дал бог ему детей.

И вскоре оказалось, что людей

Моя пленяет сладостная речь,

Что может голос мой сердца привлечь,

Что ясно я стихи произношу,

Что музыкой я радость приношу.

Великодушный, щедрый, как отец,

Певцов ко мне стал приглашать купец,

Прославленных, великих знатоков,

Слагателей напевов и стихов.

Прошли недели, месяцы, года

Учения, усердного труда, —

Дало плоды терпение мое,

Чудесным стало пение мое.

Достигла я такого мастерства,

Звенели сладко так мои слова,

Что я дарила песней благодать,

Смеяться заставляла и рыдать,

Стихом искусным оживляла всех,

Напевом грустным усыпляла всех.

Мой чанг казался чудом волшебства,

О голосе моем пошла молва,

Молва росла все громче и сильней

О несравненной красоте моей.

Когда известно стало старикам

И юношам — искусства знатокам —

О том, что есть певица у купца,

Пленяющая голосом сердца,

Стремясь к рабыне, полные тоски,

Все богачи открыли сундуки,

Отвешивали богачи добро,

Каменья, золото и серебро,

Чтоб у ходжи меня приобрести.

А тот, поняв, что я в такой чести,

Что покупателей моих число

Чем далее, тем более росло,

Что превратился весь Китай в базар, —

Стал цену набивать на свой товар…

Художнику творения сродни,

В Китае жил художник в эти дни

По имени Мани; со мной знаком,

Он облик мой изобразил тайком,

Отправился в дорогу поскорей,

Рисунок показал царю царей.

То был властитель мира, шаханшах,

Правители пред ним склонялись в прах.

Увидев образ мой на полотне,

Такой он страстью воспылал ко мне,

Что приказал, не тратя лишних слов,

В Китай отправить сведущих послов,

Невольницу добыть любой ценой,

Пожертвовать китайскою казной.

Хотя хакан хотел меня купить,

Он вынужден был шаху уступить,

Вручив ходже всего Китая дань,

Красе великой отдавая дань,

Невольницу, премудры и светлы,

Царю царей доставили послы.

Жемчужина попала в океан,

И наградил своих послов султан,

Вознес превыше всех людей земли:

Они возлюбленную привезли!

Моим жилищем шахский стал цветник.

Когда хотя бы на единый миг

Шах разлучиться должен был со мной,

Ему пустым казался мир земной.

Была прибытком жизни для него

Моя краса. Нет, более того:

Когда меня, влюбленный, он познал,

Бессмертия законы он познал!

Он время проводил в степях, в горах,

В охоте, в шумных игрищах, в пирах.

Гнал скакуна к степным тюльпанам он,

Онагров уловлял арканом он.

Он гнал онагра перед скакуном,

Онагра мясо запивал вином,

Онагра кровью землю орошал, —

Тюльпанами он землю украшал.

Но увлечен ли ловлею он был,

Или под мирной кровлею он был,

Не знал он наслажденья без меня,

Не мог прожить мгновенья без меня.

В нем таяла отвага без меня,

Не делал он и шага без меня,

При мне сгорал и тлел, как пепел, он,

И если я не пела — нé пил он.

Когда затягивала я напев,

Стонал он, от восторга ослабев.

Уединяясь и гуляя с ним,

В степи ли, в городе — всегда я с ним,

Во время ли прогулок, во дворце ль, —

Он постигал во мне всей жизни цель.

О подданных забыл он, о стране,

Все дни и ночи посвящал он мне.

Ко мне пришла нечаянно любовь.

Любовью отвечая на любовь,

Его желала с силою такой,

Что волю я теряла и покой!

Горел огонь томленья с двух сторон,

Был тем огнем небесный свод зажжен.

Послала мне счастливая судьба

Не шаха, а покорного раба.

А я, хотя рабынею была,

Обольщена гордынею была.

Я видела, что шах — мой верный раб,

И становился мой рассудок слаб.

Я — скверная, ковер мой черным был,[9]

А гордый разговор мой вздорным был.

Случилось так, что шах, надев колчан,

Охотился. Он весел был и пьян.

Я — рядом с ним, с поклонником вина,

От самопоклонения пьяна.

Сказал он: «Вот проворная газель, —

Как ты укажешь, попаду я в цель».

А я в ответ: «Мой ловчий удалой,

Передних две ноги ты сшей стрелой,

А горло перережь издалека».

Хотя была задача нелегка,

Он, как велела я, убил газель:

Таких удач не видел мир досель!

Мне поклониться бы стреле его,

Превознести бы в похвале его,

А я, прищурив горделивый взор,

Такой тогда сболтнула глупый вздор,

Что если б слугам отдал он приказ

На сто кусков рассечь меня тотчас,

То мягким был бы этот приговор!

Хотя и оскорбил его мой вздор,

Хотя была мне воздаяньем — смерть,

Вернее, слабым наказаньем — смерть,

Моим ответом гордым раздражен,

Не обнажил он гнева из ножон,

Но приказал, чтобы его рабы,

Меня связав, на произвол судьбы

Меня в пустынной бросили глуши,

Где человечьей не было души.

Когда прошли две ночи и два дня,

Ходжа, что звал дитятею меня,

Но продал, потеряв со мною связь,

Затосковал, продажи устыдясь.

Он против горя устоять не мог,

С разлукой споря, устоять не мог,

Китай покинув, он пустился в путь,

Чтоб снова на дитя свое взглянуть.

Его дорога вдоль пустыни шла,

Над нею ночь сгущалась, как смола,

Когда, в двух переходах от меня,

Приемный мой отец погнал коня,

Шарахнувшись, сошел с дороги конь,

С дороги сбился быстроногий конь.

В сопровождении немногих слуг

Ходжа в пустыне заблудился вдруг,

Но, видно, счастья ночь вела его

В ту сторону, где дочь была его.

Вдруг сон свалил усталого ходжу:

Когда б он знал, что близко я лежу!

Он спешился и на траве заснул.

Когда в глаза ему рассвет блеснул,

Широкий путь увидел рядом он.

Случайно степь окинул взглядом он.

В степи чернело что-то в ста шагах,

Лежало тело чье-то в ста шагах.

То человек? Зачем же он в ярме?

Откуда он? В своем ли он уме?

Тут любопытство увлекло ходжу.

Сказал: «Давай-ка сам я погляжу».

Увидел: женщину песок занес,

Она — в аркане собственных волос,

Она бессильна, а кругом — песок,

Вонзился в тело каждый волосок.

Она жива? Или уже мертва?

Ее от пут освободив едва,

Он понял: брови и глаза — мои,

И стан и длинная коса — мои,

На подбородке впадина — моя,

Но кем душа украдена моя?

Зачем кровинки нету на лице?

Такую боль я вызвала в отце,

Так был он этой встречей потрясен,

Что вопрошал себя: то явь иль сон?

Не понимал он — трезв он или пьян,

Но вот пришел в пустыню караван.

Направился к нему один из слуг,

Привел моих служанок и подруг.

Узнав меня, — в петле, в песке, в пыли, —

Протяжный плач подруги завели,

Рыдая, лица раздирали в кровь,

Одежды рвали и рыдали вновь.

Ходжа премудрый, пьяный без вина,

В смятении стонал, как дивона.

Увидев солнца моего закат,

Не мог понять он, жалостью объят:

Кто в прах меня втоптал? Какое зло?

Как солнце ясных дней моих зашло?

Омыв меня чистейшей влагой глаз,

Как в саван, завернув меня в атлас,

Он амброй пропитал его густой,

И камфарой, и розовой водой.

Припали женщины к моим ногам

И растирали их, прижав к щекам.

Дошла ко мне как бы спросонья весть,

Почуяла я благовонья весть,

Услышала я нежные слова,

Глаза открыла я, полужива,

Кого же я увидела вокруг?

Друзей печальных, плачущих подруг!

Сказала я: «Стоять не надо здесь,

Долина гибельного ада здесь,

Уйдем скорее, говорю я вам».

Ходжа тотчас же внял моим словам.

Нестройные заплакали звонки,

Пустыни мы оставили пески,

Покой в носилках вновь я обрела,

Все признаки здоровья обрела.

Вдыхала амбру я, пила щербет,—

Избавилась от пережитых бед.

Родник на третьи сутки засверкал.

У родника мы сделали привал.

Велел ходжа разбить у чистых вод

Шатер нарядный, шелковый намет.

Я на высоком ложе улеглась,

Пришел ходжа послушать мой рассказ.

И явным стал рассказ мой для отца, —

От самого начала до конца.

Когда меня он выслушал, на миг

Он старой головой своей поник.

Поняв мою жестокую судьбу,

Вознес он вседержителю мольбу,

Который дочь его от смерти спас.

«В чем благо, — он спросил, — теперь для нас?»

А я: «Меня прогнал в пустыню шах,

Свой гнев обрушил на рабыню шах,

И путами я связана была,

Но мало я наказана была.

Я спасена по милости творца.

Скажи: кто убивает мертвеца?

Вернуться в шахский я должна чертог,

Своим лицом коснуться шахских ног!

Увы, прощенья нет моей вине,

Была достойна смерти я вполне,

Но если бог мне дал вторую жизнь,

Я шаху вновь свою дарую жизнь.

Меня ведет к нему жестокий стыд.

Пусть вновь меня накажет иль простит.

Я — грешница, но шах — защита мне,

К прощению тропа открыта мне.

Моя гордыня — враг заклятый мой,

Его величие — ходатай мой.

Раскаянье прочтя в моих очах,

Помилует меня высокий шах».

Так я сказала. Но вскричал ходжа,

От страшного волнения дрожа:

«Опомнись! Что рекут твои уста?

Иль трапезою жизни ты сыта?

Как можно к шаху возвратиться вновь,

Когда он щедро проливает кровь

За слово, сказанное невпопад?

В своем ли ты уме? Тебя казнят!

Огню подобен шах. Его не тронь:

Коснешься — обожжет тебя огонь.

Он пламя гнева широко простер.

Кто добровольно всходит на костер?

Поглубже скроем от него следы:

От шаха дальше — дальше от беды.

А если шах в отчаянье придет,

Свою вину в раскаянье поймет, —

Молва о том, что гнев его погас,

Докатится, бесспорно, и до нас,

Тогда легко дорогу мы найдем,

К раскаявшемуся вернемся в дом.

Пока же он упорствует во зле,

Спасение найдем в чужой земле».

Ходжа замолк. Совет его благой

Одобрили хороший и плохой.

Найти приют решил наш караван

В какой-нибудь из чужедальних стран.

Поскольку был от нас далек Хорезм,

То взоры всех людей привлек Хорезм.

С любимым я рассталась навсегда,

От жизни отказалась навсегда.

К чему мне утешения слова?

Разлука — это смерть, и я мертва.

Мертвец в сырой могиле равен мне,

Вот почему подходит саван мне.

Я саваном теперь облачена:

С возлюбленным своим разлучена.

Друзья считали, что предупредят

Больного тела моего распад,

И сыпали на саван камфару:

Мой саван стал подобен серебру.

Достигли мы Хорезма наконец,

В Хорезме водворился мой отец…

Далек ты мне иль близок, но поверь,

Что знаешь ты всю жизнь мою теперь.

Был здешний шах из-за меня в тоске,

Но шаху отказала я в руке.

Не прихоть сердца — ты теперь поймешь —

Была моя спасительная ложь:

Причина у меня одна была, —

Возлюбленному я верна была!»

Когда я грустный выслушал рассказ,

Простился я с красавицей тотчас.

С тех пор брожу из царства в царство я,

С тех пор терплю судьбы коварство я.

Царя не одного я посетил,

Но в тайну никого не посвятил,

Пока не встретил с лаской ты меня,

Сказав: «Порадуй сказкой ты меня».

Придумать лучшей сказки я не мог.

К тому ж камфарноцветный твой чертог

Напомнил ту, кто плачет и скорбит,

Кто — жертва незаслуженных обид,

Кто гаснет в белом саване своем,

Разлучена с возлюбленным царем,

Кто саван осыпает камфарой,

Кто мир пленяет дивною игрой,

Являя людям волшебство свое,

Кому подходит лишь одно жилье,

О шах, — камфарноцветный твой дворец!»

На этом сказки наступил конец.

То оживал, то умирал Бахрам,

Пока внимал сказителя словам,

В глазах то мрачно было, то светло:

Известье об исчезнувшей пришло!

Терзаясь, и пылая, и скорбя,

От крика он удерживал себя,

Боясь: поймет рассказчик этот крик,

И свой рассказ прервет он в тот же миг:

Тогда от боли задохнется шах,

К сознанью боле не вернется шах…

Но вот закончил странник свой рассказ,

И вопль Бахрама весь дворец потряс.

Призвал к себе сказителя Бахрам,

И волю дал он радостным слезам,

И вестника прижал к груди своей!

Покинул шаха жизни соловей,

Сознание покинуло его,

Казалось, жизнь отринула его…

Как воду жизни, странник весть принес,

Но превратилась весть в источник слез.

Что сделает, придя в сознанье вновь,

Тот, чье сознанье унесла любовь?

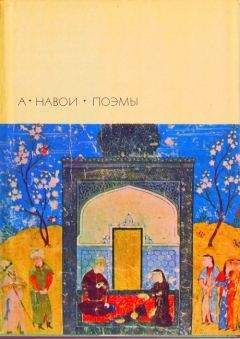

Миниатюра из рукописи XV в.