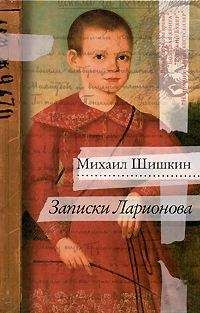

Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова

Я, Евгения Дмитриевна, если хотите, ночное животное, нам свет не нужен. Вот возьму и наброшусь на вас ночью. Подкрадусь и наброшусь.

Уже давно ночь, любезный мой Алексей Павлович, пробило два, хотела заснуть, но не спится, и мысли все о вас, вернее, обо мне, впрочем, это одно и то же. Слышно ли вам зудение жуков в запотевшей морилке? Припоминаете? Вы лежите в дырявой березовой тени, похоронив себя вчерашней газетой, по ней бегают солнечные пятна и косоножки. Егозливая дочка вашего состарившегося однокашника, с которой вы отправились собирать коллекцию для дачного, только что придуманного ею натур-музеума, шаманит вокруг, подрезая стремительным сачком все, что летает, ползает, шевелится. Поймав какую-нибудь бесцельную тварь, новообращенная инсектантка приносит ее на определение. На вашем взмокшем лбу отпечатался кусок статьи наизнанку. Вы долго разглядываете добычу в лупу, прислушиваетесь, закрыв глаза, к жужжанию в кулаке и наконец объявляете: «Поздравляю вас, детка! Это редчайшая удача! Какой чудесный экземпляр Muhis navosius!» Простушке достаточно, чтобы корчиться по траве в припадках переливистого девичьего смеха. Отдышавшись, она пристает к вам с бородавкой: девочки показали ей дом, где живет старуха, которая отгрызает бородавки и зализывает ранку, — у нее какая-то особенная слюна. Вы смущаетесь, не знаете, куда спрятать руку. Потом, на обрыве, она находит первобытные могучие качели — к огромному дубу привязан длиннущий канат с палкой на конце. И вот вы сидите на пне и читаете газету, хотя давно уже ждут к обеду, а проказница все катается и катается, и вы, оторвавшись от букв, смотрите, как она поднимается на цыпочки, неловко задирая ногу, чтобы захватить под себя один конец перекладины, на какой-то миг замирает, переступая, в позе мальчика, скачущего на лошадке, затем задирает вторую ногу, подпрыгивает, опрокидывается и улетает, медленно кружась, в облака.

На курсы не пошла и целый день провела в постели. Рано утром вернулся с дежурства отец. Что-то бормотал, разговаривая сам с собой, долго звенел ложечкой в стакане. Потом лег. Встала Мика, без конца заглядывала то с градусником, то с молоком, то с какими-то каплями. Уговаривала растереть водкой ноги и грудь. Наконец стало тихо — Мика увезла Рому к профессору на урок, но перед тем как уйти, еще принесла блюдо с яблоками. Яблочная кожура, срезанная змейкой, обвивала руки сырыми браслетами. Зашел истопник проверить дымоход. Был всего минуту, а запах мокрых разбитых сапог, дешевых папирос и непросушенных дров остался на целый день. Встал отец. Долетел хруст свежих газет и горячий дух борща. Вернулись с урока Мика с Ромой. Тот стал настраивать рояль, все время повторяя, что инструмент хороший, но очень запущен. Бил по клавишам, пока не постучала в стену костяной ручкой ножа. Там затихли. Вечером отец с Микой куда-то ушли, а Рома бесшумно ходил по квартире, ощупывая все подряд, только скрипел старый паркет. Ночью не могла заснуть, а за стеной бубнили. Прислушивалась, но долетали обрывки фраз. Тогда взяла большую стеклянную колбу, в которой стояли розы, вынула цветы, воду вылила в ночной горшок и приставила колбу донышком к стене.

Что и кому хочешь ты доказать? К тебе в дом нельзя войти: отовсюду, с каждой тумбочки глядит покойница. Ты же еще молодой, здоровый, сильный. И никто ни в чем тебя не посмеет упрекнуть. А ты как был мальчишкой, так и остался. Уперся, встал поперек жизни и думаешь устоять. А тебя сметет. Вот придумал себе, что Женя — это как бы она, мать, и что ты живешь для нее. А все не так. И про дочь свою ты ничего не знаешь. Она уже не твоя, а своя. Ты все за нее хватаешься, чтобы не утонуть, а ее уже у тебя нет. Ты рассказал Жене про мать?

Мика и отец долго молчали, только было слышно, как капает на пол с мокрых стеблей на краю стола. Ухо, прижатое к горлышку колбы, потело.

Она тогда приехала к нам сама не своя, я сразу почувствовала. Спрашиваю: «Что Женьку не привезла?» А она: «Отстань!» Думаю: ну и пошла к черту. И без тебя жить тошно. Не хочешь ничего рассказывать, не очень-то и надо. И вот она зачем-то зашла к соседу. А тот — провизор. Мальчишка его любил всякие опыты, и отец сделал ему что-то вроде лаборатории. Парень стал ей показывать свои сокровища. «А из этой пробирки, — говорит, — если выпить — считайте, вас уже нет!» Это потом все выяснилось. Среди ночи вдруг просыпаюсь от крика. Не могу понять, что происходит, потому что так не кричат. И тихо. Ромочка сопит, а ее нет. И дверь в ванную заперта изнутри. Там, за дверью, какое-то движение, ерзанье, шорох. Что-то скребется. Я ей кричу, а она не отзывается. Хочу ударить ногой, чтобы щеколда отлетела, но тут смотрю — в щель под дверью лезут ее пальцы. Я кричу: «Пальцы, убери пальцы!» А они все лезут. Кое-как через балкон добралась до окна ванной, выбила стекло, чуть не сорвалась, хотя там невысоко, второй этаж. Схватила ее, подняла. Она на меня смотрит — в глазах ужас, хочет что-то сказать, а вместо рта — месиво.

Я, Евгения Дмитриевна, слава Богу, не безногий, а слепой, и нет никакой необходимости так хватать меня за руку и пихать. Достаточно того, чтобы я держал вас за локоток. Вот так. Пойдемте. И если вы думаете, что я должен быть вследствие этого обстоятельства глубоко несчастным, то вы, Евгения Дмитриевна, заблуждаетесь. Вот я вижу, что вы несчастливы. Не вижу, конечно, неправильно выразился, этого и глазами, верно, не увидишь, а, так скажем, ощущаю. Но ведь не оттого же вы несчастливы, что не умеете, допустим, летать или проходить сквозь твердые предметы, как то: стены или почва, не так ли? Я же знаю, Евгения Дмитриевна, вы меня боитесь. То есть думаете, что жалеете, а на самом деле боитесь. Потому что не меня жалеете, а себя. Думая обо мне, вы представляете себя в темноте, без глаз, и для вас это, разумеется, страшнее, чем умереть. Но все дело в том, что слепота — это понятие зрячих. А я живу в мире, где нет ни света, ни тьмы, а значит, ничего ужасного в этом нет. Боже мой, нужно же предупреждать, что здесь тротуар.

Бог, проказник и трус, верховный любовник, ненасытный семявержец, всякий раз подбирающий стража своему воспаленному сокровищу по капризу: то быка-грубияна, то лебедя-шептуна, а то и вовсе проникаешь в меня как солнечный свет, — ты все-таки глупыш. Помнишь, как ты все медлил и мямлил, что боишься сделать мне больно? Бог-дитя, даже на ворованном ложе, на той небесной простыне ты хотел быть моим послушным отражением, податливым поводырем, и тут ты хотел быть моим ребенком. И вот Европа, оседлав рогатое чудовище, гонит его пятками в море, Леда обволакивает свой стан шуршащими крыльями, Даная хватается обеими руками за упругий, но робкий луч. Бог-неумеха, ты схватывал все на лету, проявляя срамное рвение, делался азартным, пресыщенным, безжалостным, всякий раз собирая свою дань все божественней и похотливей. Было и страшно, и сладостно видеть скосившийся, налитый кровью бычий глаз, чувствовать, как лебединые перья щекочут бедра, а клюв покусывает душистую траву, видеть, как извергается, шлепаясь на живот и грудь, золотой дождь. А помнишь ли ты, как возлюбил индийского пастушка? Мальчик с петухом ничего не подозревал, вернее, с куриной ножкой, обвернутой, чтобы приятно было держать, салфеткой, вторую ножку мы отнесли в больницу. Ребенок сидел по-турецки, проткнув воздух коленками, еще мокрый, не остывший после купания, глодал ножку, обсасывал косточку, грыз хрящик, и острые мальчишеские лопатки, отражаясь последовательно в двух зеркалах и потому казавшиеся чужими, то выныривали, то исчезали. Могла ли птица пролететь мимо Ганимеда? Голый отрок вскочил, настороженно замер, не зная, прикрывать ли наготу от орла, еще ничего не понимая, но уже цепенея от сладострастного ужаса. Когти схватили руку мальчика там, где оспинки, сжали, вонзились до боли, почти прорвали кожу. Ганимед вырвался, побежал, хотел кричать, но перехватило дыхание: могучее черное крыло повалило, придавило. Ганимед пытался отбиваться, но руки скрутили, заломали за спину. Страх и сладость смешивались, мальчик боялся и одновременно подгонял и этот сдавленный клекот, и птичий острый язык, слюнявивший ухо, и царский орлиный коготь, уже нащупавший дорогу в небо. Не слушайте меня, мой мыслящий пестик, знайте только, что люблю вас всего, от седых волос до двух горячих хомячков, зажатых в моей руке.