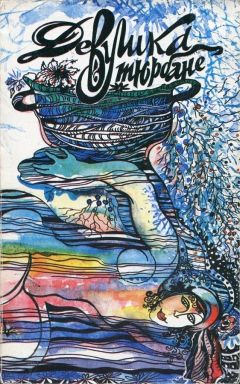

Стефано Бенни - Девушка в тюрбане

На исходе светлой и тихой ночи Карл V уснул вечным сном.

Суета, последовавшая за кончиной короля, добралась до самых отдаленных уголков монастыря, в опочивальню монарха потянулась беспорядочная процессия; двое монахов, те, что были свидетелями его предсмертных минут, преклонив колени, молились, безучастные к взволнованным перешептываниям. Кисада пришел одним из последних.

Весть о кончине короля тотчас же донеслась до его кельи, но он не двинулся с места, сидел опустошенный, без единой мысли в голове. Глядя сейчас на заострившиеся в мучительной борьбе мертвенно-бледные черты, он ощутил болезненное головокружение: в лице короля не было покоя, на нем лежала печать неукротимой тоски по жизни, словно, отвергая смерть, оно воспринимало еще могучий ток времени. Дон Луис содрогнулся от этой безумной мысли, будто резкое движение пробудило его от сна. В углу лежала папка с мемуарами Карла V. Монахи всё молились, уткнувшись лицом в ладони, когда дон Луис подошел к ложу короля, преклонил колени, поцеловал серебряное распятие, которое Карл V, казалось, цепко сжимал. Потом направился к столу, взял папку и покинул опочивальню.

Погребальный обряд был долог и многосложен, дон Луис, непреклонный церемониймейстер, без устали входил во все мельчайшие подробности, сам дон Гастелу отступил перед решительностью, с которой министр двора принял на себя эти последние заботы. Спустя девять дней после смерти короля в Юсте снова царили тишина и покой. Все придворные были отпущены, слуги рассчитаны, монахи Святого Иеронима получили наследство, завещанное Карлом. Последними покинули Юсте секретарь и министр двора.

Они вместе выехали ранним утром, вместе пересекли дубовую рощу, из которой путь лежал к Пуэрто-Нуэво, и шагом, не подгоняя лошадей, поднялись на перевал. За спиной у них огромным зеленым пятном раскинулась Вера, спокойная и умиротворенная.

Выпив в гостинице Торнавакаса несколько бокалов вина, путники расстались: дон Гастелу направился в Мадрид передать документы, письма и наброски Карла V юному монарху, дон Луис продолжил путь в Вальядолид.

Итак, дон Кисада в одиночестве пересекал погруженные в траур деревни и села. Весть о кончине императора облетела уже всю Испанию. Но чем дальше от Юсте, тем больше этот траур угнетал его: церкви, убранные черным, колокольный звон, доносивший призыв к молебну от одного селенья до другого и отдававшийся в нем как эхо в пустом доме.

Магдалена тоже была в трауре, черная мантилья оттеняла ее безупречное бледное лицо; она обняла мужа с благоговейным восхищением, ведь он был свидетелем столь важного события.

— Ты еще не знаешь, как щедро оценил мадридский двор твою верность королю, — сказала она, ведя его под руку в спальню. — Эта разлука дорого обошлась нам всем, могу себе представить, как тяжко было тебе во время болезни вдали от дома. Мы узнали об этом много позже, когда, благодарение Богу, опасность миновала. Но наконец-то, — она с облегчением вздохнула, — наконец-то все позади и ты навсегда вернулся домой, мой дорогой, мой ненаглядный Луис!

Кисада не стал выяснять, в чем проявилась щедрость мадридского двора, он смотрел в тесное патио своего дома и пытался отогнать навязчивый образ монастырских стен Юсте. Магдалена проворно разобрала и разложила по местам немногочисленный мужнин скарб, избавив его от лишних усилий. Он присел передохнуть на край кровати, и она подошла к нему с большим свертком, обнаруженным среди вещей. Она разглядывала незнакомый предмет с удивлением.

— Магдалена, это старая папка, не имеющая никакой ценности, будет лучше, если я ее сожгу. В кухне есть огонь? — Он встал, взял у нее королевский манускрипт, тот самый, который по приказу дона Гастелу искали во всех углах и закоулках монастыря.

Огонь в камине погас, но угли были горячими, на них грелась вода в котелке; идальго сдвинул его и разжал руки — рукопись упала на раскаленные угли. Языки пламени мгновенно взметнулись вверх, заплясали перед глазами Кисады, то опадая, то поднимаясь вновь, наконец все прогорело, и угли снова тускло замерцали.

Дон Луис передвинул котелок на место и вышел из кухни. Ставни в зале были прикрыты, чтобы полуденное летнее солнце не перегревало помещение, большой, аккуратно вычищенный камин был пуст, на блестящей подставке — два полена, которые так и пролежат нетронутыми до поздней осени. Идальго сел перед камином, упершись изношенными пыльными сапогами в его каменный бортик, наклонился и безуспешно попытался руками стереть с них пыль.

Когда Магдалена спустилась вниз, муж ее сидел, устремив невидящий взгляд в темный зев камина.

— О Луис! — произнесла она и обняла его за плечи.

Антонио Табукки

© 1983 Sellerio editore Palermo

© 1985, 1988 Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano

ЖЕНЩИНА ИЗ ПОРТА ПИМ

Перевод С. КАЗЕМ-БЕК

Все вечера подряд я пою, потому что мне за это платят, но ты слышал только pesinhos и sapateiras[26] для проезжих туристов да еще вон для тех американцев, что смеются в углу и скоро уйдут, едва держась на ногах. Настоящие мои песни — четыре, chamaritas[27], да-да, четыре, репертуар у меня невелик, возраст все-таки и курю много, и голос уже не тот — слишком хриплый. Мне приходится напяливать на себя этот старинный balandrau[28] с Азорских островов, американцам ведь нравится все яркое, потом они вернутся в свой Техас и будут рассказывать, как в одном кабаке на затерянном острове видели старика, который в допотопной хламиде пел песни своего народа. Им непременно подавай «арамейскую виолу», потому что только она звучит меланхолически, как шарманка, вот я и пою для них приторные modinhas[29] с одной и той же рифмой, но им, сам видишь, все равно, вон сидят и пьют себе свой джин с тоником. А ты-то чего здесь ищешь, зачем приходишь каждый вечер? Любопытный, все ищешь чего-то, меня вот уже второй раз вином угощаешь, притом заказываешь вино на травах, словно из местных, но ты не наш, только притворяешься, будто говоришь по-нашему, а сам и пьешь мало, и все помалкиваешь, ждешь, пока я заговорю. Писатель, говоришь, ну что ж, наши профессии чем-то схожи. Все книги глупые, правды ни в одной нету, хоть я и прочитал их пропасть за эти тридцать лет — делать-то и нечего, итальянских тоже много попадалось, в переводе, конечно, и что мне больше всего понравилось, так это «Тростник на ветру» некой Деледды[30], читал? Ты еще молод и, видно, до женщин охотник, я заметил, как ты глядел на ту красотку с длинной шеей, весь вечер глаз с нее не сводил, не знаю, может, она твоя, она тоже на тебя поглядывала, не подумай чего, но разбередили вы мне душу, должно, я перебрал нынче. Я всегда в жизни перебирал, хватал через край, а это погибель, но никуда не денешься, коли таким родился.

У нас перед домом была атафона, так называли на этом острове колодец, что вращается по кругу, теперь таких уж нет, ведь я о давних временах веду речь, когда тебя на свете не было. До сих пор слышу, как скрипит та атафона, этот звук с детства засел у меня в памяти, мать посылала меня с кувшином за водой, а я, чтоб легче было крутить, напевал себе колыбельную и, бывало, в самом деле засыпал. Кроме колодца помню низкую беленую ограду, скалистый берег и море внизу. Нас было три брата, я младший. Отец был неторопливый молчун, а глаза у него были ясные-ясные, как вода, его лодка называлась «Мадругада»[31], так мы дома величали мать. Отец был китобоем, как и его отец, но, когда для китов был не сезон, он ходил на мурен, и мы с ним, даже мать. Теперь уже этого нет, а когда я был мальцом, у нас водился такой обычай, без которого и ловлю нельзя было начать. На мурен выходят вечером, как луна прибавится, так вот для приманки пели одну песню без слов: такой, знаешь, напев, сперва тихий, будто ленивый, а потом разрастался, ну точно стон, никогда больше мне не доводилось слышать мелодии, чтобы так душу рвала, казалось, она поднимается из моря, а может, ее поют заблудшие в ночи, старинный этот напев родился вместе с нашим островом, теперь все его позабыли, может, оно и к лучшему, потому что звучал он как страшное заклинание судьбы. Отец выходил на лодке ночью, греб осторожно, стараясь не шуметь, а мы — братья, мать и я — усаживались на утесе и затягивали песню. А бывало, другие молчали, велели, чтобы пел один я: мол, у меня такой жалобный, тягучий и красивый голос, что ни одна мурена не устоит. Не думаю, чтоб я и впрямь пел лучше всех, просто я был моложе, а мурены, по нашим поверьям, любят чистые голоса. Бредни, ясное дело, предрассудки, но так уж сложилось.

Потом мы выросли, и мать умерла. Отец стал еще молчаливей — сядет ночью на обрыве и глядит на море. Теперь мы ходили только на китов, мы, все трое, были рослые, крепкие парни, и отец спокойно доверял нам гарпун, сам-то уж он был не тот, годы брали свое. И вот однажды братья мои ушли из родного дома. Средний подался в Америку и сообщил об этом только в день отъезда, я провожал его в порту, а отец не пошел. А старший переселился на материк, нанялся грузовики водить, он был весельчак и всегда любил моторы, когда к нам пришли полицейские сообщить о том, что он разбился, дома был я один, а отцу после рассказал, за ужином.