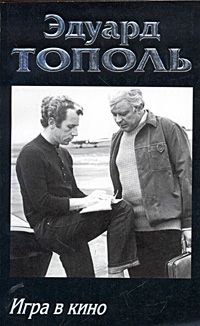

Эдуард Тополь - Игра в кино (сборник)

— Атлас! — звала она ликующую от радости бега собаку. — Атлас! Он устал уже, Митя.

— Ничего, ничего, — вполоборота отвечал Гурьянов. — Так каждый день надо, километров по десять.

— Он так ноги протянет!

— Не протянет. Вытянет.

Ветер парусиново бил в лица, и весь этот день запомнился как один радостный и непрерывный мотив. Мимо летели санатории, пляжи, платаны, а сзади, за ними — сквозь пятнисто-солнечную плоть морского воздуха, асфальта, зелени — молодой взбрыкивающий дог.

— Атлас!..

Транзисторный приемник, висевший, как фотоаппарат, у Люси через плечо, голосом «Песняров» или еще кого-то популярного пел о юности, о том, что она всесильна, что ей все по плечу и что весь мир принадлежит молодым, как спелое яблоко, которое только нужно достать с ветки…

— «Кис» или «мяу»?

— «Мяу»!

Под хохот и визг вся Люсина компания играла на пляже в поцелуи, и все по очереди целовались друг с другом — запросто, без стеснения, но Гурьянов не принимал участия в игре, хотя Люся пробовала чуть не насильно затащить его.

— Ну, пойдем!

— Не хочу, — упирался он.

— Почему? — удивлялась Люся.

— Ну, не хочу, и все.

— А хочешь, я тебя так поцелую?

— Нет.

— Не хочешь? — Похоже, ее это даже задело. — Чудак!

— Лю, пойди сюда, — позвал ее Андрей — высокий двадцативосьмилетний парень, обладатель «Жигулей» и дога, он был тут душой компании, и Люся, видимо, тоже была его девушкой.

А потом вся компания каталась на моторках и водных лыжах, а потом на открытой веранде придорожной шашлычной они уплетали шашлык. От мангала шел пряный дым, и веселый усатый грузин в белом пиджаке-халате виртуозно справлялся с непостижимым количеством мяса, шампуров, лука, и вообще здесь было вдоволь всего — солнца, молодой баранины, смеха, загорелых мужчин и женщин, громкой музыки. Но Гурьянов смотрел только на Люсю. Она стояла прямо перед ним, через стол, ела шашлык и о чем-то говорила со своим Андреем и с другими ребятами, но Гурьянов не слышал их разговора, а только глядел на нее в упор все время. Солнце было у Люси за спиной, и волосы ее радужно вспыхивали в лучах — как нимб. Он не отрывал взгляда от ее лица, и она почувствовала наконец этот взгляд и с недоумением оглянулась. Но Гурьянов все молчал, не опуская и не отводя глаз.

— Что? — спросила она.

— Я приеду к тебе, — сказал он негромко, но и не таясь.

— Куда? — не поняла она.

— В Москву.

— Ну, конечно, приезжай, — легко согласилась она. — Ты был в Москве?

— Я не сейчас, — сказал он. — Я через год приеду. К тебе.

Компания смолкла. Кто-то переглянулся. Люся глядела на Гурьянова удивленно, но и всерьез. Андрей улыбнулся не без иронии, спросил, чтоб разрядить ситуацию:

— А почему через год?

— А я сейчас не могу, — спокойно сказал ему Гурьянов. — Я сейчас тебя беднее. — И опять обратился к Люсе: — Мне завтра домой ехать, демобилизуют нас, придешь на вокзал?

— Что ж ты молчал? Завтра демобилизация?

— Да. Ты придешь?

— Конечно, придет, — великодушно сказал Андрей. — Мы все придем, точно?

Но Гурьянов не слушал его. Люся смотрела ему в глаза, и он видел этот взгляд — глубокий, серьезный и чуть удивленный.

— Ты придешь? — сказал он нетерпеливо.

Она утвердительно смежила ресницы.

Пронзительный свист заставил насторожиться двух трехмесячных щенков, игравших у ограды полигона. Щенки перестали терзать какую-то тряпку, повернулись, а когда свист повторился — радостно, со всех ног кинулись на этот веселый гурьяновский зов. Следом за ними с разных концов полигона школы служебного собаководства вымахнула еще целая свора шести- и семимесячных овчарок. Уже не щенки, но еще и не взрослые псы, они всем скопом помчались к Гурьянову, а он присел, ожидая их, распахнув руки. Собаки сшибли его, покатились с ним по траве, визжа от восторга и игровой злости, рычат, взлаивают, а Гурьянов, дразня их, сам рычит, зажимает им пасти, катится, вскакивает и бежит по траве, валит собак наземь и падает вместе с ними, и щенки уже отбегают передохнуть — высунув языки, дыша тяжело, устало, а потом, вскрутнув головой, снова мчатся к Гурьянову.

Над всей этой свалкой стоит майор, улыбается. Гурьянов увидел его, остановил игру со щенками. Майор смотрел вопросительно, ждал.

— Нет, Егор Матвеевич, — сказал Гурьянов, отряхиваясь. — Я домой поеду, оттуда — на Север. — И будто извинился: — Я же настоящей жизни не видел еще, тут только. Дома-то у меня один лес был за окнами.

— Жалко, — сказал майор. — Ну, ни пуха тебе!

Дождь мочил Гурьянову лицо, шею, но он терпеливо тянул голову, высматривая Люсю в глубине перрона. На железнодорожном вокзале шла отправка демобилизованных солдат. Пряча инструменты от дождя, под брезентовым тентом играл духовой оркестр. От вагона к вагону двигался пожилой радиорепортер, задавал солдатам уйму вопросов: куда, мол, едут? На какую стройку? Как собираются жить?

— Как в сказке! — то ли отшутился, то ли всерьез сказал Гурьянов, по-прежнему высматривая Люсю над головами солдат. Но Люси не было. А радиорепортер перешел к Феньке Буркову, выяснил, что и у него путевка на северную стройку, и стал бодро наговаривать в микрофон:

— Да, буквально через минуту тронется поезд, и тысячи солдат устремятся к новой самостоятельной жизни. Им открыты все пути, вся страна ждет их сильные руки…

Клацнули буферные сцепления, судорога толчка прошла по вагонам, Фенька дернул Гурьянова за рукав.

— Ну нету — и черт с ней! Пошли, отправка.

А рядом радиорепортер продолжал без остановки:

— …и ничего, что идет дождь, я вижу улыбки на их молодых лицах. Новая жизнь ждет их за светофором, и вот он уже зажегся — зеленый светофор в самостоятельную жизнь. Всего вам доброго, парни! Радиостанция «Юность» желает вам самого счастливого пути! — И свернул шнур микрофона.

Трогается состав, набирает скорость. Гурьянов еще торчит в окне вагона, ждет и смотрит в конец перрона, но Люси нет и — эх, ладно! Ведь вон, за светофором, — новая жизнь, и радио в вагоне поет все ту же песню «Песняров», и ветер задувает в распахнутые наконец вороты гимнастерок.

Часть 2

Заповедник

Навстречу самоходной барже плыли заливные вятские луга, а за ними видели Гурьянов и Фенька Бурков порыжевшие осенние леса, распаханный под зябь суглинок, высокие скирды, уложенные туго, хозяйски, так, что никакой ветер не страшен. По противоположному высокому левому берегу шел участок лесоповала, и громадные корабельные сосны знаменитого Лихоборского сосновника были прорежены просеками, и по воде далеко — и вверх и вниз от дебаркадера с выгоревшей вывеской «ЛИХОБОРЫ» — тянулись связанные в плоты бревна. А по пологому правому берегу пылило колхозное стадо, и где-то поодаль ворчал трактор.

И все это тихое дыхание усталой земли, от души поработавшей за лето, и покойное течение Вятки-реки, и даже пацан, кативший на велосипеде по улице очередной прибрежной деревушки, — он ехал, продев ногу в велосипедную раму, — все было добрым и родным до ломоты в зубах.

— Богато живете? — Рулевой поглядел на Гурьянова.

— Живем… Правей возьми, вон заповедник, видишь?

— Только ты недолго дома-то, — сказал Гурьянову Фенька, глядя на приближающийся берег.

— Нет, я быстро. — Гурьянов широким броском кинул на берег свой вещмешок и затем: — Эх-ма! — Ловкое тело мелькнуло в воздухе и удачно коснулось ногами земли.

Рядом была тропа, убегающая в лес, и седой деревянный столбик со щитом:

ЗАПОВЕДНИК БАТИНСКОГО ЛЕСХОЗА.

ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА.

— В неделю обернешься? — спросил с баржи Фенька.

— Ага, — сказал Гурьянов, поднимая вещмешок. — Без меня не езжай, понял?

Баржа зашумела двигателем, отошла.

Тропа вывела к небольшому озеру. На противоположном высоком берегу стояли два дома, и один из них был гурьяновский. От воды к тем домам вела крутая деревянная лестница.

Гурьянов на лодке подгреб прямо к ней, торопливо привязал веревку к ступеньке и, стуча сапогами, взбежал наверх. Перевел дыхание, оправил гимнастерку и все же не удержался — бегом кинулся к родной калитке.

Калитка оказалась запертой. Гурьянов свободно перекинул руку поверх нее, открыл щеколду, пробежал к крыльцу. Но вместо радостной встречи с отцом и матерью ждал его замок на двери. Он пошарил за наличником, но ключа нет и там, и Гурьянов совсем растерялся.

Дворик их был пуст, чисто подметена земля, нетронутая следами домашней скотины, дверцы хлева закрыты перекладиной.

У Гурьянова совсем опустилось сердце.

Но тут из хлева послышался душный вздох, Митя рванулся туда, скинул перекладину, распахнул дверь.

— Манька!

Старая корова дремлет в углу, и, видно, сны ей снились печальные — оттого вздыхала. Отгороженные от коровы, стоят в хлеву корзины с огурцами, бочки солений, старые зимние санки.