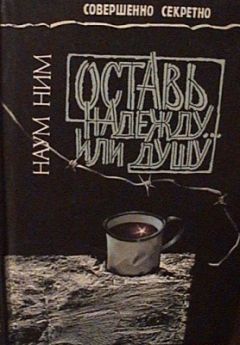

Оставь надежду... или душу - Ним Наум

Слепухин все еще стоял голышом, ожидая, пока прапор из подвального наряда вернет трусы.

— Ты их пожуй еще, ищейка куцая… Эй, псина, щупать щупай себе, а рвать не смей… Что ты можешь, недоношенный?.. Рапорт нарисовать? Рисуй… Можешь вдобавок и отсосать… Попробуй, одень только наручники свои! В браслеты закоцывают с ведома хозяина, а хозяин уже дома водку хлещет!..

Напрасно вскручивал себя Слепухин в пружинистый прыжок — не зацепилась звериная ярость ничем и клокотала нерастраченно длинным переходом к двери камеры. 0–6… шестерка… поганая цифра… неважно…

Отгрохнулась тяжелая дверь, и в ярком свете за второй решетчатой дверью качнулись к выходу не менее десяти лиц, вроде бы смазанных в одинаковую неотличимость друг от друга голубоватой пеленой разлагающего безумия.

— Подай назад! Назад, мрази! — загавкал прапор, тарабаня тяжелым ключом по решетчатой двери.

Пятна лиц подались назад, прапор приоткрыл решетку, и тут же загремели засовы одной и другой двери за переступившим порог камеры Слепухиным.

Как удивился было Слепухин в первый раз, попав сюда, так же и сейчас с той же непривычностью ощупывал он глазами несуразную постройку. Хата более всего напоминала длинную узкую щель в ширину двери, а из-за непостижимой высоты казалась щелью между двумя высоченными домами. На уровне потолка коридора сверху камеры ажурным пледом паутинился решетчатый потолок из железных прутьев, а метра на три выше поблескивали инеем на стыках бетонные перекрытия. Коридорный потолок был одновременно полом галереи, на которой прохаживались укутанные в тулупы солдаты, поглядывая через мутные витринные стекла и решетчатый потолок вниз в камеру. По длине камера-щель была не более четырех метров, и как здесь существовало 11 человек, было непостижимо. Откинутые на ночь нары (значит, отбой прошел уже) почти полностью перегораживали камеру по ширине, оставляя свободным пятачок двери с вонючим толканом сбоку. Сами нары могла дать пристанище восьмерым, и то если лежать по два, оставшимся троим и Слепухину предстояло ютиться то ли под нарами, то ли сбоку от них, то ли у толкана самого, если не на нем.

— Покурить хочешь? — перед Слепухиным приплясывал оглоблистый мужик, высовываясь желтыми мослами из рукавов и штанов комбинезона. — На, покури. — Он протягивал в лицо Слепухину плотно сжатые отдельно от стиснутого кулака средний и указательный пальцы…

— Сам кури, — отстранил от себя желтую клешню Слепухин. Мужик подмигнул, дернулся, приложил пальцы к губам и сильно втянул воздух, закатывая глаза до выворачивания белков, потом выдохнул парком над собой.

— Ты Квадратов новый семейник? — оттолкнул курильщика нахохленный кавказец. — Иди сюда, на нары…

Слепухин пробрался к дальней стене, подернутой клином серебристой наледи от высоко угнездившегося окошка чуть ли не до самого пола. Вокруг шевелились, вздыхали, шептали проклятия, устраивались, затихая, и снова погружались в оцепенелое движение угрюмые сокамерники. Однако все шевеления и все проклятия ни на децибел не нарушали звонкой тишины, сразу же облепившей Слепухина зябким охватом.

— Будем спать? — спросил Слепухин кавказца, с трудом вспоминая его лицо, мелькавшее где-то в соседней локалке.

— Спать, наверное, не получится — опять отопление выключили. Десять минут лежишь и двадцать крутишься по хате, отогреваясь, — так и ночь проживешь. Утром, после подъема и до прихода наряда со шмоном, часа на два вон ту трубу подогреют слегка. Вот на ней сидя, с утра, может, и повезет незаметно покемарить… (По стене с окном внизу тянулась ржавая труба, просверливая своим ходом насквозь все камеры подряд).

Слепухин без особого любопытства поглядывал с нар на пятна лиц, плывущие вокруг в бесполезных поисках удобного места. Из своего отряда никого не оказалось, а из знакомых углядел одного молоденького баптиста, чье лицо покачивалось голубоватым пятном в такт шевелению губ.

Кавказец выкарабкался из закутка и среди чуть потеснившихся призраков начал быстро приседать, выборматывал гортанные звуки, которые лопались пузырями у него на губах и вокруг, и по этим пузырям можно было догадаться, какими словами нужно переводить на русский язык чужую речь.

Склепяная стылость ухватила Слепухина в немеющее объятие, пробираясь вглубь, поцапывая уже мерзлыми пальцами за самое сердце, и на эти прикосновения тело отзывалось дрожью вдоль всей спины до ломкой боли в затылке. Слепухин пробовал вспенить замерзшую ярость, разогнать жилами горячую злость, но напрасно выдавливал боль стиснутыми зубами — недавний еще, всего его сжигающий тугой огонь не вздувался из замороченной стынью души — только похрустывало льдинками на висках и покалывало в позвоночнике холодным же ужасом: здесь пятнашку не выжить… да какая там пятнашка? — ночь эту пережить немыслимо…

Хоть бы не было этих железных полос, скрепляющих поперек истертые доски нар… Пристроиться так, чтобы стылое железо не вламывалось в тело, не получалось никак, а именно из тех мест, где слепухинские кости болюче втыкались в металл, и начинала вибрировать волна дрожи, расползаясь по всем направлениям. Впрочем, может, дрожь жила в самом металле?.. в самом слове «металл»?.. Хоть бы не выламывало кости об это железье!.. Как ни повернись, железные полосы опять принимаются выгибать кости внутрь, стараясь ими же пропороть дрожащее уже непрерывно тело.

Потом были и приседания, и кручение, и даже прыжки были испробованы, но это упражнение оказалось попросту не под силу. Слепухин замороченно торкался на маленьком кусочке свободного пространства, налетал плечом на стену или на нары и после этого несколько оживал, если, конечно, острое ощущение невозможности жить можно назвать оживанием… Он быстро изнемог и временами осознавал, что вроде бы даже спит, по крайней мере, на какое-то мгновенье исчезали уродливые стены и появлялись снова, ощутимо врезаясь в плечо. Неожиданная волна дрожи, поднявшись от коленей к затылку, оказалась последней — не была настигнута следующей волной, и Слепухин замер у стены. Слабые его колени подогнулись, и он сполз по стене спиной, сложившись между своих же колен, приникнув грудью к ногам и упрятывая мерзнущую макушку под широкие ладони. Почему так мерзнет голова? чему там мерзнуть? Наверное, для этого и стригут наголо…

Потом опять приседания, возвращающая в мерзлую явь боль в плече и снова мгновенное провальное затишье на корточках с напрасными усилиями ладоней разогнать ломкую боль в голове, стянутой мерзлым обручем кожи.

Главное — дотянуть до утра, до подъема. Если и не включат отопление, то уж шлюмка кипятка точно будет и можно будет отогреть ладони, а потом теплыми ладонями разморозить голову. Квадрат должен к утру раскрутиться и подогнать курева… Только до утра дожить, а там отдышимся. Не может быть такого, чтобы здесь каждую ночь подобный беспредел учиняли. Видимо, это специально для него, для Слепухина — обозлились, волки, вот и крутят его…

Удивительным образом последнее соображение подействовало успокаивающе и чуть ли не радостно. Довел он все-таки этих псов, не согнулся покорно — вот они и мнут его, вот и выдумывают для него мучение. Главное — выдержать, показать себя, не распластаться, не заканючить жалобно им на радость — тогда и отступят… Узнать бы: сколько осталось до подъема — тогда можно бы занять себя счетом. Впрочем, можно и так — один, два, три — только не спешить — семь, восемь — до трех тысяч с половиной досчитал, и час прошел — семнадцать, восемнадцать — нет, на час надо три тысячи шестьсот…

Слепухин сбился и начал наново, потом еще сбился и еще…

…Так вот и кончишься здесь, а все равно — все у них будет по закону. Этого бы козляру-прокурора сюда засадить — он бы сходу допер, что такое его закон. Придумали себе, сучары, забор с надписью «закон» и щелкают вокруг бичами, а то, что за забором этим холодильник фурычит, где людей вымораживают в безжизненные туши, — им и дела нет. Того даже не понимают, что заглот холодильника этого ненасытен — ему только дай, ему лишь не вхолостую леденить. Иногда и за забор лютостью дохнет, так они там досочки подправлять и подкрашивать начинают и все шамкают, козлы вонючие: «закон-закон», а додуматься сломать к чертям морозильник этот никак не решатся, сами понимают, что он уже ими не управляем, что уже он главное, а они все только прислужниками его… Самих уже изредка глотает, и тогда все одно шаманят, глазки закатывая, скребутся тихонечко: «разрешите-извините мне лично, говнючку такому-то наружу выйти» — у-у, пидерюги! Хватило бы и забора одного, за глаза хватило бы — зачем же внутри такое еще соорудилось?!