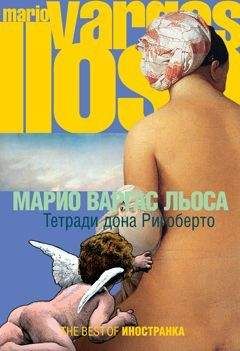

Марио Льоса - Тетради дона Ригоберто

«Написать такие слова, от которых и через десять лет волосы встают дыбом, мог только настоящий писатель», – подумал дон Ригоберто. Он представил себе Лукрецию обнаженной, в постели, представил едва различимый рубец на месте, где совсем недавно вздымалась теплая нежная плоть, вообразил, как с преувеличенным рвением целует шрам, имитируя навсегда угасшее влечение, как любимая гладит его по волосам, – с благодарностью? с жалостью? – давая понять, что нужно остановиться. К чему лгать? Для чего им, воплотившим в жизнь самые дерзкие мечты друг друга, притворяться, если оба знают, что страсть ушла навсегда. Будь проклят Онетти!

– Ты просто остолбенеешь! – Донья Лукреция издала гортанный смешок, словно оперная дива, которая прочищает горло перед выходом на сцену. – Я сама остолбенела, когда услышала. А когда увидела – тем более. Говорю тебе, остолбенеешь!

– Знаменитый бюст госпожи алжирского посла? – поразился дон Ригоберто. – Искусственный?

– Жены господина алжирского посла, – поправила донья Лукреция. – Не притворяйся, ты прекрасно понимаешь, о ком идет речь. На обеде во французском посольстве ты весь вечер глаз с нее не сводил.

– Но у нее и вправду великолепный бюст, – возразил дон Ригоберто, слегка краснея. И с удвоенным рвением принялся ласкать груди жены: – Но не такой, как у тебя.

– Брось. – Донья Лукреция взъерошила ему волосы. – Что ж поделать, если бюст у нее красивее моего. Поменьше, зато идеальной формы. И такой упругий.

– Упругий? – Дон Ригоберто судорожно сглотнул слюну. – Ты же не видела ее голой. И тем более не трогала.

Воцарилась напряженная тишина, которую нарушал лишь ропот волн за окном.

– И видела, и трогала, – отрезала донья Лукреция. – Но дело не в этом. Дело в том, что грудь у нее искусственная. Честное слово.

Дон Ригоберто вспомнил, что в романе «Короткая жизнь» все женщины – Кека, Гертрудис, Элена Сала – носили корсеты, чтобы казаться стройнее. Когда написан роман Онетти? Кажется, в то время никаких корсетов уже в помине не было. Он никогда не видел Лукрецию в шелковом корсете. Как и в костюме пиратки, монашки, хоккеиста, паяца, бабочки или цветка. Только в костюме цыганки, с пестрым платком на голове и огромными кольцами в ушах, в блузке в горошек, широченной пестрой юбке, с массивными золотыми браслетами на запястьях. А теперь он сидел один, доведенный до отчаяния чудовищным пессимизмом Хуана Марии Браусена, которого никогда не существовало; над Барранко занималось мрачное сырое утро, а разлука с Лукрецией длилась уже почти год. В тетради, разумеется, нашлась подходящая цитата: «Он понимал с неумолимой ясностью, что ни женщина, ни друг, ни дом, ни книга, ни страсть уже не сделают его счастливым». Вот что вызвало кошмар: не отрезанная грудь Гертрудис, а одиночество Браусена, страшное, всеобъемлющее одиночество, которое ему довелось познать теперь.

– Как это искусственные? – Дон Ригоберто наконец решился прервать молчание.

– У нее был рак, и грудь пришлось удалить, – сообщила донья Лукреция с грубой прямотой, свойственной преимущественно хирургам. – А потом постепенно восстановили в клинике Майо, в Нью-Йорке. Шесть операций. Представляешь? Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. За три года. А груди получились лучше прежних. Даже соски сделали, с прожилками и всем таким. Как настоящие. Я своими глазами видела. И трогала. Ничего, милый?

– Ну конечно, – скрепя сердце ответил дон Ригоберто. Его выдавали поспешность, внезапная смена колоратуры, резонансные колебания голоса. – А можно поинтересоваться – когда? И где?

– Когда я их видела? – дразнила его донья Лукреция. – Где я их трогала?

– Вот именно, – настаивал дон Ригоберто с неприличной горячностью. – Расскажи. Если хочешь, конечно.

«Конечно», – встрепенулся дон Ригоберто. Теперь он все понял. Дело было не в пресловутом бюсте и не в отчаянии героя «Короткой жизни», а в придуманном Браусеном хитроумном плане спасения, внезапном избавлении, явлении Тарзана, Зорро и Д'Артаньяна десять лет спустя. Разумеется! Будь славен Онетти! Дон Ригоберто был почти счастлив. Кошмар был послан не погубить его, а поддержать, как сказал бы Браусен с его воспаленным воображением, спасти. Разве не так называл он свои отлучки из реального мира в придуманную Санта-Марию, где преступный врач Диас Грей снабжал морфием таинственную Элену Салу? Разве он не считал подобные путешествия, смену миров, бегство от реальности своим спасением? А вот и подходящая цитата: «Китайская шкатулка. Вымышленный Онетти персонаж по имени Браусен придумывает истории о вымышленном враче по имени Диас Грей, как две капли воды похожем на него самого, и о его пациентке Элене Сале, как две капли воды похожей на жену Браусена Гертрудис, не только выполняя заказ Хулио Штейна, но и для того, чтобы спрятаться от жизни, подменить кошмарную правду пленительной фантазией». Нежданное открытие опьянило дона Ригоберто. Он чувствовал себя обновленным, спасенным, чувствовал себя Браусеном. Однако прямо за выписками из «Короткой жизни» следовала цитата, немного охладившая его пыл. То были строки из «Заповеди», знаменитого стихотворения Киплинга:

If you can dream – and not

make dreams your master [109].

Своевременное предупреждение. Остается ли он властелином собственных фантазий? Или после ухода Лукреции они сумели взять над ним верх?

– После того ужина во французском посольстве мы подружились, – рассказывала женщина. – Она пригласила меня в баню. Это что-то типично арабское, баня с парной. Не как сауна – там сухо. В посольской резиденции в Оррантии прямо в саду построили настоящий хамман.

Он уже входил под сень тенистого сада, поросшего дурманом, лавром с крупными белыми и розовыми цветами, наполненного запахом жимолости, обвивавшей опоры террасы. Дон Ригоберто, затаив дыхание, подглядывал за двумя женщинами (донья Лукреция была в цветастом летнем платье и открытых сандалиях, жена алжирского посла – в шелковой тунике пастельных тонов, переливавшейся в утренних лучах), бредущими мимо алых гераней, зеленых акаций, усыпанных гроздьями желтых цветов, и аккуратно подстриженных газонов к небольшой деревянной постройке, почти скрытой от глаз широкими листьями фикуса. «Это и есть хамман, паровая баня», – подумал дон Ригоберто, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Женщины повернулись к нему спиной, их ягодицы ритмично двигались, бедра покачивались в такт, волнуя легкие юбки. Они держались за руки, как лучшие подруги, на плечах колыхались полотенца. «Я ищу здесь спасения, оставаясь в своем кабинете, – подумал дон Ригоберто, – совсем как Хуан Мария Браусен, который перевоплощался в доктора Диаса Грея из несуществующей Санта-Марии». На мгновение он упустил женщин из виду, переключив внимание на очередную цитату из «Короткой жизни»: «Вы наделили свои груди особыми полномочиями».

«Сегодняшняя ночь посвящается грудям, – покачал головой дон Ригоберто. – А что, если мы с Браусеном всего лишь парочка шизофреников?» Впрочем, это его ни капли не волновало. Закрыв глаза, он видел, как подруги раздеваются в маленьком, обитом деревом предбаннике, непринужденно, без тени смущения, словно привыкли проделывать это несколько раз на дню. Развесив одежду на крючках, они завернулись в широкие полотенца, продолжая оживленно болтать о своих делах, совершенно не волновавших дона Ригоберто. Толкнув легкую деревянную дверь, они прошли в маленькую комнатку, наполненную клубами пара. Дону Ригоберто сделалось так жарко, что пижама намокла от пота, прилипнув к спине, груди и ногам. Густой пар отдавал не то сандалом, не то сосной, не то мятой. Дон Ригоберто испугался, что его заметят. Однако подруги не обращали на него ни малейшего внимания, словно он был невидимым или его вовсе не было в комнате.

– Никаких искусственных материалов, никакого силикона и прочей гадости, – рассказывала донья Лукреция. – Ничего подобного. Они взяли ее собственную кожу и мышцы. Один кусочек из живота, другой – из ягодицы, еще один – из бедра. И нигде не осталось ни следа. Кожа гладкая-гладкая, клянусь.

В действительности так оно и было. Женщины сбросили полотенца и уселись на дощатые нары, прислонившись спиной к стене. Места в тесной парной было совсем мало, и подругам приходилось сидеть, тесно прижавшись друг к другу. Дон Ригоберто с трудом различал очертания их тел сквозь клубы пара. Картина была куда заманчивее «Турецкой бани» Энгра, на которой обилие нагих тел не давало зрителю сосредоточиться, – проклятый коллективизм, чертыхнулся дон Ригоберто, – здесь обеих подруг можно было как следует рассмотреть, ничего не упустив из виду. К тому же на картине Энгра тела были сухими, а донья Лукреция и ее товарка через несколько мгновений с ног до головы покрылись хрустальными капельками. «Они прекрасны, – подумал взволнованный дон Ригоберто. – И вдвоем еще прекраснее, чем поодиночке, словно красота одной бросает отсвет на другую».