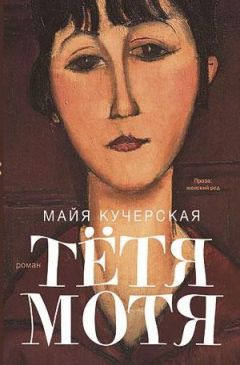

Майя Кучерская - Тётя Мотя

За это время формат «Вечного праздника» несколько раз менялся, пока не стал таким, каким стал, — Ланин колесил по свету и рассказывал, что за праздники и обычаи существуют в разных уголках земли. Программа быстро стала рейтинговой, он — популярным телеведущим. Несколько раз ему предлагали возглавить то одно, то другое издание, так или иначе связанное с путешествиями, но Ланин согласился лишь на предложение совсем иного рода, менее денежное, зато более надежное, и стал одним из замов в крупной полуправительственной газете. Редакционные его обязанности были необременительны, Михаил Львович курировал три отдела — культуру, общество и науку, которые и без него отлично работали, он лишь изредка подкидывал им идеи и мог спокойно ездить на съемки, прекрасно понимая: жалованье ему платят за звездность. Он и в самом деле стал звездой — являлся почетным членом клубов и обществ, заседал в жюри и комитетах, консультировал два крупных фонда, мобильный его разрывался от звонков, иллюстрированный сборник его колонок за последний год переиздавался уже третий раз. Но… Где он прочитал эту мысль? Когда все сверкает и блестит, это, скорее всего, результаты прошлых трудов, следовательно, видимые признаки расцвета — начало конца.

Особенно ясно он понял это нынешней весной, когда получил спецприз одной из самых звонких и влиятельных телепремий — за «личное обаяние и эрудицию». Дважды Ланин уже попадал в ее шорт-листы по разным номинациям, нервничал, надеялся на победу. И вот наконец все-таки стоял на сцене в смокинге, а потом раздавал интервью, принимал на фуршете поздравления от знакомых и совершенно незнакомых людей, что было особенно отчего-то сладко. И еще несколько дней нежился в свете софитов, фотографировался, снова давал интервью. Спустя две недели уже совсем другая премия, альтернативная той, что увенчала его, ориентированная на новые тенденции и эксперимент в телевидении, поздравляла своих победителей. Тусовка была похожей, мелькали те же лица, что и на его премии, но здесь словно никто уже и не помнил, что еще недавно триумфатором был он. Ланину показалось: вода сомкнулась над головой.

На банкете настала даже длинная пауза, когда одна его собеседница упорхнула, а никто другой так и не появлялся, не приблизился к нему. Он стоял у столика один, среди недопитых бокалов, объедков, глотал виски и не двигался с места, ни к кому не мог да и не хотел идти сам, только измученно скользил взглядом по нарядной публике, дамам в декольте, кавалерам в смокингах — глох от ровного гвалта, слеп от слишком знакомых ему и стране лиц, растянутых в улыбках. Всех их — режиссеров, продюсеров, телеведущих, актрис, певичек, сценаристов, журналюг и представителей юмористического жанра — всех этих блескучих раскрашенных старых и молодых баб с внешностью блядей, собственных молодящихся ровесников, кое-кто, кстати, занимал совсем недурные посты, и совсем еще юных, но уже лощеных мальчиков объединяло одно — страстная, ненасытная любовь к деньгам. Все они или уже продались с потрохами или готовились к сделке, кое-кто, впрочем, находился в творческом поиске и, продавшись прежде, теперь искал клиента побогаче. Взгляд его блуждал и не находил ни одного человеческого лица. Галдевшие, чокавшиеся, постоянно двигавшиеся, распадавшиеся и сливавшиеся в новые группки существа показались ему тогда извивающимся, жадным, влажным языком. Одних слизнут, проглотят и не подавятся, других будут лизать до одури. И ни за что не пропустят нужную задницу. Разве что лизал каждый в меру своих дарований — кто-то слишком уж откровенно, кто-то с тонкостью и артистизмом, кто несколько робея, кто истово, а кто и лишь нахально имитировал лизанье, страшно довольный собой — впрочем, разновидностей было гораздо больше, но Ланин не хотел сейчас отвлекаться на составление классификаций и с душившим его злым смехом думал: как и в любом деле, здесь тоже необходим талант, и есть истинные гении своего дела. Но что задницу, в конце-то концов…. — рассуждал Ланин дальше с нараставшей, подогреваемой виски отвагой, — хуже другое: эти задницы давно не стесняются испражняться, и их обслуга с удовольствием жрет дерьмо, плавает в дерьме. Ланин физически начал давиться. Пошел в туалет, провел там некоторое время, удовлетворенно заметив, что и в самом деле всюду несет дерьмом, хотел уже отправиться домой, но столкнулся со знакомым продюсером, не из самых мерзких, нужным, и не нашел в себе силы уйти, вернулся с ним вместе в зал поболтать.

Надрался он в конце концов изрядно. И продолжение вечера помнил только в общих чертах. Кажется, долго обсуждал потом с подошедшим коллегой с НТВ барбадосскую рыбную ловлю и жестоко спорил о правильной наживке, шишка с Первого проплыла мимо них и раз, и третий, в упор Ланина не замечая, хотя буквально на днях они сидели рядом за одним некруглым столом и даже общались в перерыве.

Именно после той вечеринки Ланину и захотелось вынырнуть, остановиться. Перестать быть клоуном, грустным клоуном — если быть точным (его телеимидж включал иронию и непроницаемое лицо, когда он шутил), говорящим про папуасов или цивилизацию майя публике на потеху. Разделаться с программой и сбежать.

Побыть, в конце концов, частным человеком, стать родным своих родных. Но вокруг простиралась пустыня — отец умер давным-давно, мать — в прошлом году, Даша была на стажировке в Саппоро и раз в неделю присылала кратенькие письма. Люба тоже давно жила своей жизнью, к тому же с тех пор, как заболела, с увлечением она могла говорить лишь о своей болезни и врачах. Естественно! Какие уж там родные — за родственников ему стала его съемочная группа, так что, как ни крути, вся эта телевизионная суета с путешествиями, перелетами, связанными со съемками жуткими нервами и драйвом, который неизменно охватывал его перед камерой, оставалась единственной стеной, вечно-праздничной надежной стенкой, ограждавшей от рыка пустоты, надвигавшейся старости, неизбежного вытеснения на обочину, просто потому, что зрителю приятнее видеть молодое и свежее лицо.

Они ехали уже по Лубянке. Мысли о съемках напомнили ему, что программу отчего-то сдвинули на час, тоже дневное, но чуть менее рейтинговое время — без объяснения причин. Он узнал об этом уже в отъезде, ассистентка позвонила из Москвы на мобильный, он мирно жевал пиццу со съемочной группой во франкфуртском аэропорту — причем звонила-то она совсем по другому поводу, о сдвиге сообщила мимоходом. Но изменение в сетке потрясло его так, будто случилось что-то и в самом деле ужасное. Олег, их оператор, даже заставил его выпить водки. Дело же было в том, что в этом новом его состоянии, состоянии «жизнь кончена, и ничего хорошего впереди уже не будет», даже мелкая неприятность выводила Ланина из себя, раздражала без меры, всюду он подозревал заговор. Еще немного, и все-таки придется глотать таблеточки — уныло подумал Ланин — выписанные, боже ж ты мой, психотерапевтом, к которому он подался-таки незадолго до отъезда. Выложил в обмен на густую порцию банальностей о своем «переходном» возрасте, разбавленную убогими советами о необходимости найти источник радости, весьма внушительную сумму (психотерапевт был светилом) и даже купил в конце концов назначенное лекарство, курс «легеньких антидепрессантов», как выразился доктор — но оставил их пока на черный день.