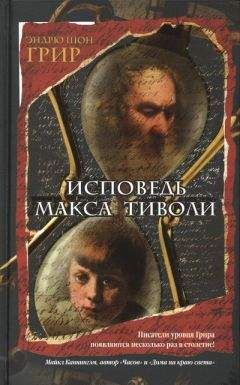

Эндрю Шон Грир - Невероятная история Макса Тиволи

Спросите, заметила ли она? Ощущала ли по утрам особую гибкость моего тела? Годами принимая мои поцелуи, почувствовала ли она, что губы стали немного мягче? Чуть посветлевшие волосы, исчезнувшие морщинки вокруг глаз? Отказываясь от хлеба, чтобы сбросить вес с пышных бедер (не понимая, как я любил каждую впадинку), видела ли она, что мои брюки ушили в талии? К шестому году супружества ей исполнилось сорок, но могла ли она то же сказать о человеке, каждое утро обнимавшем ее, — человеке, который никак не мог насытиться ею, — и делавшем это со страстью двадцатисемилетнего?

Я всеми силами старался скрыть свой недуг. Если раньше мне приходилось подкрашивать волосы, то теперь я использовал противоположные трюки. Купил очки без диоптрий — старомодные овальные стекла прибавляли мне несколько лет. Я больше не гнался за модой, как пытался делать в юности, и выбирал одежду стариков, неряшливую и мрачную, словно утратил контакт с внешним миром. Я даже просил моего верного цирюльника посеребрить мне виски, и все равно в зеркале отражался моргающий загорелый светловолосый юноша, которого Элис никогда бы не полюбила. Мы с парикмахером попробовали более темные тона, добившись тусклого коричневого цвета старой бумаги. И все равно — с каждым днем тело становилось стройнее, мышцы наливались новой силой, щеки расцветали румянцем, а я делал все возможное, дабы скрыть очевидное. Предательское сердце билось под кожей, сердце человека, которого я похоронил, которого пытался забыть, — ведь любовь учит нас забывать. И я боялся, что однажды утром увижу, как Элис разглядывает меня, юного незнакомца, и обман раскроется.

Однако мне повезло. Элис замечала изменения только в своем теле, и я не раз слышал из спальни печальные вздохи. Она посмеивалась над своими морщинками, подбородком, новыми седыми волосками (которые исчезали после посещения парикмахерской), никак не заживавшими ушибами, болями в спине, над отекавшими ногами. Элис говорила о своих бедах легко, будто те ничего для нее не значили, а я изо дня в день повторял, как она прекрасна. Понимаете, я хотел увидеть ее старость. Может, все дело в моем отклонении, однако меня возбуждали мысли о ее теле, плывущем в течении времени, о полном и низком бюсте, о кольцах морщинок на белой шее. В наши последние годы, проведенные вместе, когда Элис уже не могла скрыть морщинки вокруг рта, она сводила меня с ума сильнее, чем прежде. Я целовал не девочку, которую встретил в страстную пору юности, а сформировавшуюся из нее зрелую женщину. Я наслаждался, наблюдая, как Элис полнела и снова худела, стройнела и седела, как смех озарял ее лицо лучиками морщинок! Вот ради чего я принес жертву: чтобы владеть ее зрелостью, пока Элис не умрет на моих руках.

В одно прохладное утро, когда мы завершили блаженное соитие — о котором я столь часто грезил в юности и которого в те страстные годы жаждал ежедневно, — моя молодая жена повернулась ко мне со словами:

— Одного тебя мне мало, Эсгар. Я хочу другого мужчину. — Она с улыбкой нырнула под одеяло и хитро посмотрела на меня. — Что с тобой? Ударился обо что-нибудь? Я хочу сына, милый. Пожалуй, нам нужен ребенок.

Она хотела тебя, Сэмми. Тем утром Элис говорила о тебе с такой радостью, полной светлых надежд, словно ты был древним сокровищем, сокрытым в ней, а она собиралась отправиться на поиски. Она знала о тебе все: хитрый смех, школьные выходки, перепачканное зубной пастой лицо, неистовый восторг от романов Жюля Верна, стойку на голове, пение, то, как ты посвистываешь носом, как заплываешь дальше всех друзей — откуда только матери узнают о таких мелочах? Может, их мечты пропитывают тебя, клетка за клеткой, еще до рождения? Или они владеют непостижимым ключиком к своему чаду, хранят в уме его пиратскую карту?

В первый год нашего брака, каждый раз после супружеского слияния, она мечтательно говорила о тебе, а я безмолвно лежал, пьяный от счастья. Мне все не верилось, что малютка Элис, которая очаровала меня каштановыми кудрями и скромными шляпками, могла так страстно целовать, впиваться в меня острыми коготками, словно дикая тигрица. Каждое утро она испепеляла меня своим пламенем. Над нашим домом постоянно клубился туман, однако я представлял себе окно, залитое солнцем, и большой солнечный зайчик, прыгавший по разгоряченным телам. Пока я упивался блаженством, твоя мама накручивала на палец мой локон и рассказывала, как ты появишься, как ты, словно драгоценная жемчужина в перламутровой раковине, растешь в материнском лоне.

Ко второму году меня лишили изрядной доли удовольствий: ты развел нас по разные стороны кровати.

— Не робей, Эсгар, — шептала Элис, подползая ко мне с темными хищными глазами пантеры. — Просто делай, как я скажу.

И я старательно делал; лучшего учителя, чем Элис, и представить было нельзя. Однако сияющие прозрачные рассветы остались позади, их сменили обязанности, мы, подобно морякам, искали не отмеченный на карте остров. Порой Элис отталкивала мои шаловливые пальцы, мои шепчущие губы и сразу переходила к главным любовным утехам.

Третий год прошел как в забытьи. Иногда Элис откладывала свою книгу и устремляла немигающий взор в угол, словно из коридора надвигался ты, едва различимый во тьме. У Элис началась бессонница, она вскакивала по ночам, шла в кухню и тихонько напевала там разные мелодии. Жена пыталась развеяться, погрузившись в фотографирование, и целыми днями гуляла в поиске сюжетов. Домой она приносила виды восстанавливавшегося города, показывала расширенные для борьбы с крысами улицы Китайского квартала, его легкие постройки, вереницы детей, державших друг друга за косички. Мальчишек в парке, матерей, собравшихся на скамейке в белых кружевных платьях. Элис проявляла фотографии в ванной, многие потом рвала в клочья. Может, она искала твой образ? Иногда, возвращаясь домой, я заставал жену в атласном платье со стразами; моя Элис переодевалась, дабы прогнать тоску, как поступала раньше в Саут-Парке. Я находил ее у окна, сиявшую, веселую, болтливую. «Мне так хорошо, милый!» — восклицала она, а мое сердце тревожно колотилось. Что за жажда таилась в Элис? Что за тайна? Я усмехался и пил молоко, надеясь, что завтра все станет по-другому. Неопределенность пугает.

Наши безумства в спальне случались реже, но с возросшей страстью: взывание к духу, который все не приходил.

— Кажется, я что-то чувствую, — обеспокоенно шептала супруга. — Или нет. Нет, похоже, нет.

И замолкала, натянув одеяло до подбородка и выставив на прохладный воздух лишь покрасневший нос. Я тихо страдал. Всех любовников рано или поздно одолевают сомнения: целиком ли женщина находится в их власти или может уйти в любой момент? Однако сын, мой сын, если она когда-нибудь (упаси господи) меня разлюбит, то уж тебя будет любить вечно, а большего мне и не надо. Ты мог бы спасти мне жизнь. И все же, признаю, я немного нервничал. Какого монстра я мог породить? Получеловека, полугоргону — чудище с волосами-змеями и взглядом василиска? А может, бессмертного призрака?

Ты оказался красивым, Сэмми. Очень красивым. Я сижу за нашим детским столом, а ты раскинулся на кровати, будто мертвый солдат, и дремлешь, разинув рот в изумлении от интересных снов; солнце окрасило твое правое ухо в нежно-розовый цвет. На щеке — отпечаток простыни. Левая рука свисает под невообразимым углом, мягкая и безвольная, зрачки неистово двигаются под закрытыми веками. Сынок, ты красивый, хотя и опоздавший.

Краткое вторжение, извини за пыль. Царапины на страницах я заработал на чердаке. Поскольку наконец нашел ведущую сюда дверку — маленькую, прямо как в Стране чудес. Тут настоящее царство сломанных кресел, мертвых насекомых и воспоминаний, разложенных по коробкам. Прервусь, дабы описать, какой вид открывается из этого мутного окошка; он великолепен. Внизу я видел тебя, Элис.

Ты склонилась над клумбой, подвязав мешавшуюся юбку, и покрасневшими от солнца и теплого летнего воздуха руками решительно вырывала сорняки. В твоих движениях просматривалась уверенность шулера, сдающего карты: ты или точно знала, где сорняк, а где цветок, или просто не придавала значения ошибке. Ты не пела, не приговаривала, не стискивала зубы. Ты была нежна с каждым георгином, обхаживала его, словно это самый прекрасный и неповторимый цветок в мире, но стоило тебе пройти дальше, как ты забывала о его существовании. А вон пчела, она передразнивала все твои движения.

Здесь чересчур жарко, Элис. Чердак набит сентиментальным хламом и любовными трофеями. Меня и под дулом пистолета не заставят просматривать все рисунки Сэмми, начиная с самых ранних лет — напоминавшие наскальную живопись: большие головы на тоненьких палочках — и заканчивая изображением нашей немногочисленной семьи, отразившим главным образом твою прическу, его детские руки и мой подбородок. Пожалуй, больше всего мне нравятся его рисунки гоночных автомобилей и пояснения к новым деталям, которые, как считал Сэмми, прославят его. Таковы отцовские тайны — секреты, которые сыновья доверяют только папам.