Джон Бэнвилл - Затмение

— Не знаю почему, но то, что я увидел, происходило в будущем, — сказал я. — То, что увидел во сне.

Если бы я только мог передать ей ощущение потрясающей реальности, цельности и многомерности того мира, где все так пронзительно знакомо, где я — это я и одновременно кто-то другой. Нахмурясь, я кивнул, по-собачьи тупой в своей настойчивости.

— Да. Я стою на пороге дома, солнце, утро, Пасха, и каким-то образом все происходит в будущем.

— На пороге какого дома?

— Какого? — я пожал плечами. — Этого дома, конечно. — И, удивляясь нелепому вопросу, уверенно кивнул. — Да, на пороге, у двери, вон там.

Она подняла брови, откинув свою широколобую голову, спрятав руки в карманах просторного пальто.

— По-моему, больше смахивает на прошлое, — объявила она и потеряла даже тот небольшой интерес к теме нашей беседы, который мне удалось было в ней пробудить.

Прошлое ли, будущее, неважно, так я мог ответить, — чье оно, вот вопрос?

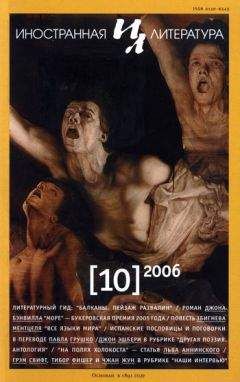

* * *Меня зовут Клив, Александр Клив, просто Алекс. Да, тот самый Алекс Клив. Возможно, вам знакомо мое лицо, вот эти знаменитые глаза, чей пламенный взор в свое время прожигал зрительный зал насквозь, вплоть до последнего места в партере. Признаться, я и в пятьдесят еще импозантен, правда несколько истрепан и слегка потерт. Представьте себе, как выглядит Гамлет вашей мечты — он перед вами: прямые золотистые волосы, теперь уже разбавленные сединой, светло-голубые глаза, высокие нордические скулы и, наконец, чуть выдвинутый изящный подбородок, признак тонкой натуры и одновременно мужественной брутальности. Я говорю об этом только потому, что хочу уяснить, до какой степени фотогеничная внешность послужила причиной той безмерной терпимости, отзывчивости, нежности, той непоколебимой в своей неизменности и в общем совершенно незаслуженной любви, которой меня удостоило множество женщин, — нет, пожалуй, «множество» тут не подойдет, даже сверх-преданный Лепорелло сочтет такое преувеличением, — появлявшихся в моей жизни. Они заботились обо мне, поддерживали телесно и духовно; какие бы безрассудства я не творил, неизменно помогали снова встать на ноги. Что такого они во мне увидели? Что вообще во мне можно увидеть? Или их привлекала лишь внешняя оболочка? В молодые годы обо мне часто пренебрежительно отзывались, как о красавчике — любимце дам, смазливой пустышке. Явная несправедливость. Как уже говорилось, я действительно мог стать и белокурым героем если требовалось, но лучше всего мне удавались рефлектирующие, терзаемые тайными страстями мрачные типы, которые совсем не похожи на обычных героев пьесы, и, кажется, перенесены на сцену прямо с улицы, чтобы придать жизненность сюжету. Темная личность — мой конек, темные личности у меня всегда получались отменно. Если вам требовался отравитель или мстительный идальго, лучше меня их не исполнял никто. От самых тупо-жизнерадостных моих персонажей, скажем, компанейских попутчиков или остроумцев с вечным коктейлем в руке, исходило нечто зловещее, какая-то неуловимая, смутная угроза, заставлявшая даже милых болтливых старушек в неизменных шляпках в первом ряду неметь в безотчетном трепете и крепче прижимать к груди свои пакеты с тянучками. Еще я умел прикинуться здоровяком; зрители, заставшие меня у служебного входа, всегда бывали просто ошарашены, увидев, что в так называемой реальной жизни я вовсе не неловко переставляющий ноги-гири неуклюжий тяжеловес, а элегантный стройный и гибкий юноша с осторожной порхающей походкой танцора. Понимаете, я просто обезьянничал, я долго изучал здоровяков и понял, что их главная отличительная черта — вовсе не набухшие мускулы, не сила, не свирепость, а беспомощность, ранимость. Щуплые маленькие парнишки — это жесткость и хладнокровие, а великаны, если они вообще на что-то похожи, излучают трогательную растерянность, неловкость, даже смятение. В основном не они, а им ставят синяки. Никто так осторожно не идет по жизни, как великан, и все же именно его раз за разом сбрасывают с гигантского бобового побега мальчишки из сказки, или выкалывают глаз раскаленным железом. Всему этому я научился, наблюдая за людьми, а потом научился подражать им. Вот вам один из главных секретов моего успеха на сцене и в жизни — умение прикидываться здоровяком. А кроме того, способность выразительно замирать, высокое искусство оставаться абсолютно неподвижным даже в самый напряженный момент, еще один мой фирменный прием. Вот о чем пытались на свой лад сказать критики, когда восхищались моим внушающем ужас Яго или змееподобным, словно свернувшимся в кольца Ричарде Третьем — Горбуне. Застывший в ожидании хищник всегда привлекательней того, что уже распластался в прыжке.

Выше я пользуюсь только прошедшим временем отнюдь не случайно.

Ах, театр, театр; конечно, я буду тосковать по нему. Должен вам сказать, бородатые присказки об актерском товариществе вовсе не небылицы. Дети ночи, мы играем во взрослых, отвлекая друг друга от наступающей тьмы. Я не считаю своих собратьев по сцене самыми приятными людьми на свете, но я хочу каждый вечер подниматься на подмостки вместе с ними. Нам, актерам, нравится жаловаться на тяжелые времена, убогий репертуар провинциального театра, ветхие костюмы и отмененные из-за неурочных дождей гастроли на побережье, но сказать по правде, я втайне любил именно нищую притонную расхристанность того суматошного мира. Оглядываясь на свою театральную карьеру, которую теперь, по-видимому, можно считать завершенной, я с особым теплом вспоминаю как раз такие моменты: гостеприимную тесноту затерянного где-то в невероятной глуши обшарпанного зала, пропахшего сигаретным дымом и мокрыми пальто, надежно укрывшего своих гостей от глинистой вязкой темноты осеннего вечера; мы, актеры, смеясь и рыдая, декламируем и шествуем по нашему празднично освещенному квадратному мирку, а перед нами в мохнатом полумраке смутно виднеется растекшаяся по сидениям зала стоглазая амеба, которая впитывает в себя каждый пафосный возглас, охает после каждого напыщенного жеста. В детстве мы говорили о тех, кто рисовался перед приятелями на школьной площадке, что они только фасонят; вот от чего я так и не смог отучиться; «фасонить» — моя работа; да что там, «фасонить» — моя жизнь. Я знаю, это псевдо-реальность, но для меня она была второй, а иногда и единственной подлинной жизнью, реальнее настоящей реальности. Когда я сбежал из моего обжитого пестрого мира, рядом не осталось никого, кто мог вовремя поддержать меня, не дать дойти до предела. В конце концов я дошел до предела.

Выбрать другое занятие я просто не мог. С самых ранних лет каждый миг моей жизни проходил словно под неусыпными взглядами зрителей. Даже оставшись один, я не осмеливался расслабиться и играл самого себя, красовался, манерничал, ломал комедию, фасонил. Врожденное тщеславие актера: он твердо знает, что мир-циклоп наблюдает за ним жадным взглядом своего единственного ока, всегда и только за ним одним. Разыгрывая свой спектакль, он, конечно, считает реальным лишь себя, объемной тенью среди плоских теней. Среди моих воспоминаний выделяется одно, — нет, на настоящее воспоминание оно не тянет, скорее, это впечатление, яркий как вспышка образ, — где я, еще мальчик, поздней весной стою на тропинке за домом. Утро исходит влажной свежестью ветки, с которой сняли ее зеленую кожицу. Хрустально-яркий, неестественно ясный свет лежит повсюду, даже на самых высоких деревьях четко виден каждый листочек. Паутина в кустах усеяна сверкающими каплями росы. Появляется старая женщина, согнувшись в три погибели, она ковыляет по тропинке, раз за разом, словно исполняя причудливое танцевальное па, медленно и с мучительным усилием перемещает себя еще на шаг вперед, выворотив больное бедро. Я слежу за ее приближением. Она совсем безобидная, бедняжка Пегг, я часто видел ее в городе. С каждым вихляющим шагом она исподтишка покалывает меня острым любопытным взглядом. Плечи ее закрывает шаль, на голове старая соломенная шляпа, на ногах резиновые сапоги, грубо обрезанные на лодыжках. На согнутой руке висит корзинка. Поравнявшись, она останавливается и, возбужденно приоткрыв рот, так, что виден язык, искоса сверлит меня взглядом и бормочет что-то неразборчивое. Потом показывает корзинку с грибами, которые собрала на лугу, возможно, предлагает ее купить. У нее выцветшие, почти прозрачные голубые глаза, такие же, как сейчас стали у меня. Немного задыхаясь, она ждет моего ответа, но я ничего не говорю, ничего не предлагаю, и Пегг, вздохнув, качает своей древней головой и опять медленно ковыляет прочь, стараясь ступать по траве, окаймляющей тропинку. Что в этом эпизоде так вдохновило, так сильно тронуло мою душу? Искрящийся воздух, безграничный свет, бурлящий дух весны, царящий в каждой травинке? Или старая нищенка, странное сознание ее уместности, гармоничной вписанности в общую сцену? Что-то нахлынуло на меня тогда, какое-то неизъяснимое ликование. Бессчетные голоса внутри боролись за право заявить о себе. Я был множеством. Я стану их устами, я выражу их, такова моя цель, превратиться в них, безъязыких, воплотить их всех! Так родился актер. Спустя четыре десятка лет он умер в середине последнего действия и, весь взмокший в своем бесславии, сполз с подмостков за считанные минуты до кульминации.