Берта Исла - Мариас Хавьер

За долгие месяцы он сказал мне по этому поводу лишь следующее:

– Думаю, теперь я могу жить спокойно, хотя много кому успел насолить, но это было моей работой. Однако ситуация меняется, враги перестали быть врагами, время бежит, люди выходят в тираж, исчезают, стареют, устают, некоторые умирают – и все забывается. Но кто знает. Всегда может найтись хотя бы один, который все помнит и не хочет ничего прощать.

Как и прежде, как и всегда, я не получала конкретных ответов на свои вопросы и вскоре перестала их задавать, я даже не смогла узнать, что с ним произошло за те двенадцать лет, пока он пропадал и считался мертвым – или решил считаться мертвым.

– Мне по-прежнему запрещено что-то рассказывать, – говорил он. – И теперь еще строже, чем раньше: уходя со службы, я подписал дополнительную бумагу о полной секретности, чтобы продолжать получать помощь. Если я распущу язык, мы ее потеряем, а кроме того, меня отдадут под суд. Будь уверена, что за это мне будет грозить тюрьма.

Я перестала получать деньги от Всемирной организации туризма. После того как Томас получил должность в посольстве (на самом деле даже более высокую и лучше оплачиваемую), было решено, что продолжение выплат еще и мне означало бы удвоение его жалованья, а это не было ничем оправдано.

Томас снял себе маленькую квартиру, что-то вроде мансарды, неподалеку от нас, на другом краю площади Ориенте, на улице Лепанто, примерно там же, где несколько веков назад стоял Дом математики. То есть живет он действительно отдельно. Но в двух шагах от нашего дома и поэтому приходит к нам часто и с каждым разом все чаще – с моего одобрения и с одобрения детей. Томас не может описать им собственные похождения, что в их склонном к фантазиям возрасте, безусловно, вызвало бы восторг, зато он постепенно покорил их своими великолепными пародиями на самых разных персонажей, особенно на тех, кого они знают. Этим он славился еще в школе. Поначалу они отнеслись к нему настороженно: Элиса держалась робко и сторонилась его, а Гильермо даже не пытался скрыть неприязни и раздражения. Но Томас все эти полтора года вел себя очень разумно и более чем деликатно: если о чем-то расспрашивал, то без навязчивости, интересовался их делами без заискивания и едва ли не просил разрешения, чтобы поговорить с ними, как если бы и на самом деле был человеком посторонним, упавшим им на головы с неба, а не их отцом, который в основном содержал (даже когда его считали умершим) и содержит семью, так что они понемногу его приняли и теперь даже не прочь видеть хоть каждый день. Он забавляет сына и дочь своими сценками, а кроме того, они догадываются, что их отец – человек непростой, с необычной судьбой, уверены, что он пережил события удивительные, если не загадочные (а он позволяет себе некоторые намеки – невнятные, но интригующие), и ждут, что когда-нибудь он обо всем этом расскажет. Тут они ошибаются, но надежда остается: дети смотрят на отца с интересом, то есть со сдержанным любопытством. Его присутствие что-то в них будит, во всяком случае пока. Они все больше считаются с ним и привыкают к нему, а если уж очень понадобится, Томас расскажет им какие-нибудь выдуманные истории, ведь материала для них у него более чем достаточно. Порой я думаю, что расположить к себе своих еще совсем юных сына и дочку для него – пустяковое дело; надо полагать, в прошлом он втирался в доверие к самым жестоким и опасным людям, очень осторожным и подозрительным, для которых недоверие было главным жизненным правилом и надежным щитом. Томаса и к этому тоже готовили – одолевать сопротивление.

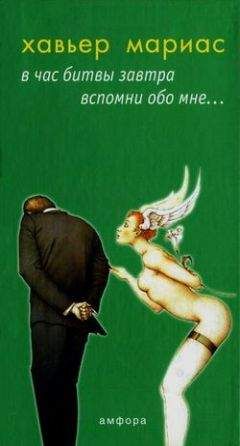

Он быстро похудел и уже не был похож на того плотного мужчину, который позвонил в мою дверь, не снимая с головы голландской кепки. Эту кепку, кстати сказать, я больше никогда не видела. Очень скоро он сбрил бороду капитана Немо и сразу словно помолодел, так как с лица исчезла седина. Восстановившись на работе в посольстве, он стал носить костюм с галстуком, а иногда надевает тройку в ужасную тонкую полоску – наверное, из желания подчеркнуть наличие в нем английской половины, но жилет выглядит на Томасе смешно. Он каждый день ходит на службу и отлично выполняет свои обязанности, во всяком случае, так сам мне рассказывает, и не без хвастовства, словно это должно произвести на меня впечатление. Он попросил, чтобы я, как и полагается, иногда сопровождала его на посольские приемы и ужины, и у меня уже не находилось повода для отказа, хотя в первые месяцы я не поддавалась ни на какие уговоры. В конце концов, мы ведь с ним не были разведены, просто меня по ошибке признали вдовой, но и эта ошибка теперь исправлена.

Короче, со мной ему пришлось труднее, чем с детьми: для них он был новым лицом, а для меня – призраком, который не раз возвращался. И хотя Томас вел себя осмотрительно, вежливо и никогда не пытался торопить события, поначалу, когда он приходил, я поглядывала на него с упреком и все никак не могла решить, он ли это – да и может ли быть моим мужем мужчина, который за все время своего бесконечного отсутствия ни разу не позвонил мне, чтобы сказать: “Берта, я не умер”.

– Я не мог, не мог, ты должна понять. Никто не должен был знать, что я жив, а если бы кто-то узнал, я, скорее всего, и действительно стал бы покойником. Кроме того, я выполнял приказы, – оправдывался Томас.

Умом-то я это отчасти понимала, но все равно молча смотрела на него и думала: “Как же мало я значила для тебя на протяжении всей нашей жизни. Какую ничтожную роль играла в твоей, протекавшей где-то в стороне”. Чувство обиды тут неизбежно, и оно не покинет меня до самой моей смерти. Даже если он умрет раньше, обида останется со мной, ведь иногда зло держат и на ушедших, обида не ветшает и после смерти того, кто ее нанес.

Правда, меня огорчало собственное ожесточение, это было низко, особенно если учесть, что без него я не начала свою жизнь заново, как обычно говорят о повторном замужестве, то есть не нашла Томасу замену, а ведь нельзя считать что-то окончательно разрушенным, пока еще стоит каркас и на том же месте не построено другое здание. И ты вдруг открываешь для себя – без особого удивления, надо сказать, – что верность бывает незаслуженной, а преданность необъяснимой; что если ты в юности со свойственными ей незрелостью и простодушием делаешь выбор, то позже все то же простодушие одерживает верх над зрелостью и логикой, над ненавистью за обман и горечью обид. Постепенно я позволяла ему проводить в нашем доме все больше и больше времени, иногда он с нами ужинал и однажды не ушел после ужина и после того, как дети легли спать. Я приняла его в своей постели, которая была то печальной, то равнодушной и в которой побывали другие мужчины, почти ничего, в сущности, не внеся в мою жизнь; и тогда я убедилась, что это был действительно он, во всяком случае некая его часть, и он не слишком переменился за время длинного-предлинного путешествия к огню и плахе, когда оказывался совсем близко от них, но все-таки уцелел: он точно так же относился к моему телу, как во время своих давних бессонниц или полудремы, так же овладевал мною, уподобляясь животному, но теперь без прежнего пыла (нам уже было по сорок четыре года), словно хотел, чтобы плоть хотя бы на время обманула рассудок, или затуманила его, или заставила замолчать. Он не говорил о пережитом, но, вне всякого сомнения, воспоминания постоянно занимали его мысли – и в одиночестве, и на работе, и когда он был с нами, то есть каждую секунду, вот почему ему требовалось и было просто необходимо очищать мозг с помощью любовного акта, даже если он длился всего несколько минут. Я же против воли тянула к нему руки – скорее чтобы удержать, а не чтобы прижать к себе, словно он уходил, а не возвращался. И под конец я проводила указательным пальцем по его губам, теперь не таким тугим и более шершавым, хотя их рисунок оставался прежним.

Не только сомнения и ожидание, но и беспочвенные надежды и мечты могут постепенно занять столь важное место в душе человека, что он уже не будет способен обойтись без них. Не менее важными могут стать даже жалобы на судьбу, страдания или отчаяние – и тогда для кого-то они в конце концов начинают определять форму отношений с миром.