Филипп Берман - Регистратор

Обзор книги Филипп Берман - Регистратор

Филипп Берман

Регистратор

Памяти матери

Кто это, — спросил Регистратор.

Это Перэл, — ответил некто, в девичестве Перэл Бейгельман.

Уже под самое утро, когда слышался Аврааму рассвет и подъем неба, он понял, что снова падал горящим камнем с неба Бог.

Авраам услышал поздний обвал пустоты, раскроивший вселенную на две части — что-то отпадало от того света, в котором жил он.

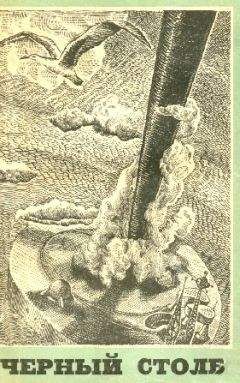

Веер горящих раскаленных тел шел с неба и оставался потом долгим столбом. Столб этот был еще несколько дней и в любом месте, куда бы он ни посмотрел была дорога обратно. Столб этот становился с высотой тоньше, пропадая днем и светясь ночью.

Над этой дорогой и пролетел Бог.

Еще до рассвета он встал, он знал, что к нему может прийти Бог и он готовился к этому.

Огненная дорога исчезала с рассветом, но и днем от пустого бесцветного пространства распространялся скрытый жар и страх.

На чистое полотно была положена еда и свежим пахнущим водой бельем, будто оно только что сохло на ветру, была застелена постель. Сарра подавляла в себе дрожь, которая блуждала по телу круглым пятном, перекатываясь с бедер на грудь и на спину. Пятно это охватывало ее всю, начиная с ног, потом поднималось выше, по ее долинам между бедрами, охватывало собой живот и медленно ползло, теперь обняв ее всю, вверх, к соскам, от кончиков пальцев, до губ.

Но это был не страх, а неизвестный чужой холод.

Ночью Авраам почувствовал чью-то будущую гибель, из земли поднимался темный ветер и ощущение это вспухало бугорком, а прошлое их вырастало протекающей вдали гладью речного нутра и водной плоти, — от него потянуло сперва утренней свежестью реки, трав и леса, хотя плоть эта и освещалась исчезающим закатным солнцем, и потому медленно, но и заметно на взгляд, покрывалось чешуйчатыми слитками меди, с каждым мгновеньем утяжеляясь, уменьшая скорость собственного перетекания и застывая, а отсветы меди темнели и прошлое их топло в тусклом остывающем металле земли. И от этого постепенного затвердения его прошлой жизни в нем был страх.

И в нем был страх его отца Фарры, и страх Сарры, и страх Исаака, и страх Иакова, и страх Исава, и страх всех его внуков, и всех их будущих детей, и страх детей его будущих детей, и их внуков, и их детей и их внуков, и их детей; одна нить входила в другую и так продолжалось без конца, и его тонкая нить образовывала лишь исток, в котором содержалась вся будущая жизнь всех людей. Неизвестное чувство страха, отличное от того, которое он знал в жизни, переходя от одной земли к другой, приходило к нему, и боясь поднять глаза, вдавленные в него ветром, он потом еще долго подползал к пологу шатра; и прижавшись туго к земле, вминаясь лицом своим, бородой, носом и глазами в землю, стараясь врыться в нее, разрывая песчинками кожу, он в то же время полз вперед, проталкивая тяжелый вязкий полог головой насколько мог. Он будто шел внутрь земли и белый известняк резал его кожу на полосы, а все его тело становилось безводной высохшей пустой полостью.

Такова была дорога к Богу.

Теперь он уже не чувствовал боли и страха, теперь он легко распространялся всюду и заполнял объем своего дома и упавших с неба, после прилета Бога камней.

Под утро он протолкнул полог, тот своей тяжестью, которую Авраам помнил по прошлой своей жизни, стянул остатки боли в исчезающий шар, и шар, проткнув его тело, пропал.

Перед ним по глинистой раскаленной растрескивающейся под ногами тропе, три женщины в платках, и впереди, крепкий старик, бежали к холмам. Кто-то из них оглянулся к нему, как бы приняв от него знак взгляда, и над небом вспыхнул угасший днем столб огня, охвативший собой, край земли.

В том году была теплая и долгая осень. Ровные дни шли с августа глубоким неотходчивым теплом. Лето как бы отстаивалось в осени, а осень вбирала в себя все за прошлые неудачные годы и продолжало лето, и оно даже в ноябре все казалось нескончаемым.

Деревья, кусты, — все долго хранило прошлое: и в октябре и даже в ноябре долго стояли облитые ровным чистым солнечным светом березы, иногда вспыхивало из-за дороги красно-желтым, будто проходил человек молодого возраста с проседью, вдруг проходил мимо и исчезал, потом появлялись другие деревья со своим цветом, иногда с зеленцой по желтому на боку, a с другого бока листья ударялись в яркий костяничный цвет, трава у дороги, наезженной с весны машинами через лес, не желтела и не чахла, а жизнь у всех растений, насекомых и птиц длилась в эту осень особенно долго, и казалось, что она даже будет вечной.

В колдобинах грунтовой дороги, от дождей, в тенистых густых местах, на лесной дороге, образовались озерца, в которых водяная гладь была будто залита лаком, который был настолько чистым цветом, что деревья, кусты и небо отражались в них своим естественным цветом жизни. Проселочные дороги тоже отдыхали, по ним давно не ездили, дачная бытовая жизнь давно затихла, а в лесу колея хоть и зарастала, но все еще была вбита поверхностью в просеку; по ровному теплу земли приятно было ступать босой ногой, в тени плотно укатанная поверхность была не серого высохшего цвета, а холодистой и сырой.

Этим и была хороша та осень, что разливалась во всем умеренная густота жизни.

Такой осенью по проселочным дорогам, везли в который уже раз на допрос высыхающего старого еврея, потому что он говорил, что видел Бога.

Регистратору снился сон: ветер листал страницы толстой книги и он успевал иногда прочитать несколько строчек, иногда только слов, некоторые страницы слипались и тогда возникали провалы, которые потом заполнялись новым смыслом, но одновременно возвращался старый, хотя буквы и строчки были другими, но вдруг случалось чудо, ветер стихал и целые листы прозы мгновенно прочитывались и оставались в нем, и тогда он мечтал только об одном: как бы сохранить хоть часть всего, хоть малую часть — мечтал только об одном: чтобы запомнить хоть часть всего, чтобы утром записать; но потом вновь текст прерывался, но уже не от ветра, что-то стопорилось, одни строчки налезали на другие, текст сразу пропадал, затирался, стирался совсем, иногда над словами вспыхивали язычки пламени и во сне Регистратор страдал: кто-то выламывал из текста буквы, выдергивал строчки и слова, но он замечал, что существовало тайное притяжение букв: выламываясь, они оставались на бумаге обломанными стенками и разбитым своим остовом они еще держали цепь строк их выталкивали, выбивали, выламывая, и вырывали, они же не выдергивались, скользили на прежние места свои, хотя и постепенно исчезали (но исчезая, он видел, они оставались, оставался их свет, оставались невидимые, неуничтожаемые лучи), их становилось все меньше, появлялись слепые куски текста, потом белые страницы, потом почти совсем белые листы бумаги, а потом и совсем новые, будто белые листы плотной бумаги, проносились пустые, и Регистратор старался удержать эти цепляющиеся буквы в памяти, но наплывал вдруг новый текст, заслоняя, отодвигая и истирая память и Регистратор понимал, что уже никто, никогда не восстановит. (одновременно он знал, знал! что они были!) не произнесет этих слов, правда, оставалась тайная надежда, что они вновь родятся или появятся в другом виде; потом он почувствовал плотно-сжатую волну, он был в ней, и это обещало, он помнил (это уже было с ним), он помнил прошлую свою жизнь, что-то несло его к ней стремительно, к прежней родной боли, его сдавливало и тянуло, он видел ее несущуюся синь и он знал, что наступало его счастье, когда он сам станет новой плотью, наполнится тяжестью жизни и одновременно исчезал, распространяясь всюду, и он видел как она шла по лесу и все искала и искала руками и тогда он понял, что это уже произошло.

Скорость проносящихся белых листов увеличивалась, сначала появились отдельные слова, а потом пошли слитные строки и прежде, чем увиделось свое, пронеслись краткие строки, которые остались в нем и должны были размножиться, только в будущем, правда уже и сейчас, он чувствовал, каждое слово являлось корнем нового дерева, рост их происходил мгновенно, но пока намечалось только пространство, в котором они должны были появиться, будто окаймляющими лучами, и каждое слово было новым ключевым пространством, которое просачивалось в другое, и корни пока что были точками света, среди них мгновенно нашлась точка, которая была своей, хотя она тоже оставалась среди других деревьев и возникла неуничтожаемо-невидимым пространством, но то, что его сдавливало и тянуло, было в этой точке, там была несущаяся синь, те несколько человек, к которым все неслось и тянуло болью — точка была вот что: представьте себе русскую степь, с утра охлажденную, а потом на восходе светлеющие с одного бока травы, с прозрачными каплями уходящей вечно жизни-росы, потом ко дню, опаляемые пылающим плавлением, земля подсыхает, подбирается, отпускает свой запах вверх и слой травных запахов и лесной жизни поднимается над степью, соединяя жизнь человека и земли, и вот всю эту Россию соедините с разгонными годами, расстрелами, гражданской войной, бесхлебную с пулеметными тачанками, мчащимися табунами лошадей, присыпая ее искристым снежком, скрутите морозцем, обморозые голодные оборванные толпы, с беременными бабами по вагонам, с санитарными ползущими стонущими поездами; с искромсанными слоями железа, со стынущими по ночам реками, соедините с ищущей блага русской душой, с железными дорогами, опоясывающими месячным переездом Россию, с тугой, наливающейся от безлюбья бабой, с выжженной солнцем нерожающей степью, с палью деревень, с торчащими печными трубами; окатите всю Россию свинцом пулеметов (соедините с золотоглавыми церквями на зеленеющих холмах по всей России, с черной одеждой священника; с божьей молитвой, с разнозвонными колоколами, с миллионами рожающих, любящих, обмороженных, обгорелых, стреляных недобитых, перебитых, сломанных, спящих крестьян, рабочих, интеллигенции — и все ради так называемого, всеобщего блага, братства, всеобщей справедливости, (сколько же всего было убито ради всеобщей справедливости!) будущего счастья крестьян, рабочих инженеров, ученых, русских, татар, украинцев, евреев, чехов, поляков, немцев; соедините с бумагами, бумагами, бумагами: фамилии, фамилии, фамилии, миллионы имен, имен, имен, имен, списки, списки любящих, любимых, убитых-униженных, истерзанных, растоптанных; с колючепроволочной рябоватой сталинской тенью, с русской степью, с разлившимся медовым запахом, с жужжаньем пчел, со стогом сена, с любовью, с ползущими голодными детьми, с русской метелью, с качающимися соснами, с ветром, с рекой через всю Россию, с севера на юг перетекающей безмолвно-вечно; с воем зажигалок, с бомбежками, с рвущейся промерзшей землей, с эростатами, с распухшим от голода погибающим городом, с пленными русскими солдатами, с ползущими танками, с расползшимися дорогами, с обмороженными беженцами, с госпиталями, с похоронками на солдат, с бабьими надрывающимися колхозами, с пятилетками, с тайгой-тундрой, со Сталинградом, с братскими могилами, с могилами, могилами, могилами, с Бабьим Яром, со степью, с лесом, с песнями, с птицами, с рассветным небом, с хлебом — соедините все это вместе и еще все остальное невместимое сюда (теперь Регистратор вспомнил белые отдельные, проносившиеся строки, проносившиеся белые листы, белые строки читались, не зря казалось, что они оставались на местах, они читались! они были памятью (памятью!) для всех кто был на земле, вот оказывается, что было памятью и душою жизни (белые строки!) в них казалось ничего не было, но как много они все вмещали в себя, все, что было, человеком, что не в силах был написать чело век, все, чего он не мог, все, что забывал или боялся, или хотел забыть, чего он страшился — все было там, все жизни и смерти, все имена; чему он тайно радовался и не знал об этом — существо его жизни, все его достижения, все невидимое счастье — страдание, все навечно хранилось там; и все, что он не знал, все, что надежно было скрыто, все соединялось там вместе, и как бы мы вместе не были разобщены, всех вместе нас соединяет нечто неназываемое, что-то бьется внутри нас на самом дне души, соединяя вместе, и в наши лучшие мгновенья мы чувствуем всеобщее наше родство с другими людьми, что-то тревожно и непрерывно зовет нас, меняет, и все это тоже в белой строке — (белая строка была вот чем ( )) — строки соединялись в листы, листы проносились, сходились вместе, соединялись в книги, и все теперь ясно и мгновенно читалось одним световым пучком; соедините это вместе и еще все остальное невместимое сюда — все это Россия и прошлое и будущее настоено и вымочено в этом растворе — вот это и была та точка, один световой корешок, в котором жили те несколько человек, к которым все неслось и тянуло болью: мать, отец, он сам, там была несущаяся ее синь, сын, жена, и он знал, что наступало его счастье, когда он сам станет новой плотью, наполнится тяжестью жизни и одновременно исчезнет, распространяясь всюду, и он знал, что в ней, в этой точке, был родной дом, в этом световом корешке-точке был родной дом, стояла церковь где венчался Пушкин, там навсегда было все близкое и родное.