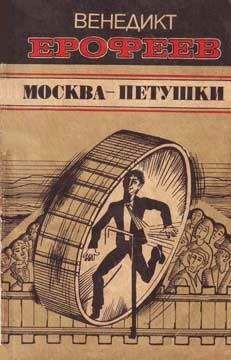

Венедикт Ерофеев - Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова

(«Настала светлая минута», 1885)

А затем отождествлял свое лирическое «я» с тем же Отелло:

В мое труду послушливое тело

Толпу твоих героев я вовлек,

И обманусь, доверчивый Отелло…

(«Мудрец мучительный Шакеспеар…», 1913)

У Мандельштама есть стихи о «расщеплении» поэта-актера:

Как будто я повис на собственных ресницах,

И созревающий и тянущийся весь, —

Доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах

Единственное, что мы знаем днесь…

(«10 января 1934», 1934)

Разыгрывание в лицах пьес одним актером в Веничкины времена было весьма популярным. Именно на 1960-е гг. приходится расцвет формы так называемого «театра одного актера», появившегося в СССР еще в 1927 г. Особой популярностью у интеллектуалов пользовался разыгрывавшийся в одиночку актером ленинградского Большого драматического театра и поэтом Владимиром Рецептером шекспировский «Гамлет».

Что касается «адаптирования» трагедии, то следует помнить, что почти за двадцать лет до «Москвы – Петушков» (приблизительно в 1950 г.) в СССР появилась легкомысленная самодеятельная песенка «Отелло» (стихи написаны Владимиром Шрейбергом, Алексеем Охрименко и Сергеем Кристи) на мелодию русской народной песни «Когда б имел златые горы»; начинается она так:

Отелло, мавр венецианский,

Один домишко посещал,

Шекспир узнал про это дело

И водевильчик накропал.

Этим же авторам принадлежит песенный «пересказ» другой великой трагедии Шекспира – «Гамлет»:

Ходит Гамлет с пистолетом,

Хочет когой-то убить.

Он недоволен белым светом,

Он думает: «Быть иль не быть?» —

и фольклоризированный историко-филологический экзерсис «О графе Толстом, мужике непростом»:

Жил-был великий писатель

Лев Николаич Толстой,

Мяса и рыбы не кушал,

Ходил по именью босой.

10.15 C. 20. …я себе нашептал про себя – о, такое нашептал!.. —

Отсылка к Раскольникову Достоевского, признающегося Соне Мармеладовой: «Я всё знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал в темноте… Все это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и всё знаю, всё!» («Преступление и наказание», ч. 5, гл. 4).

10.16 …я, возлюбивший себя за муки, как самого себя… —

Контаминация перефразированных классических цитат из Шекспира и Нового Завета. Реплика из монолога Отелло о Дездемоне: «Она меня за муки полюбила, / А я ее – за состраданье к ним» («Отелло», акт 1, сц. 3; пер. П. Вейнберга) – накладывается на заповедь Христа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 39; см. также Мф. 19: 19; Мк. 12: 31, 33; Лк. 10: 27; Иак. 2: 8; Рим. 13: 10; Гал. 5: 14).

10.17 C. 20. Схватил себя за горло и душу. —

Наложение на конкретную сцену удушения Дездемоны Отелло у Шекспира одного из ключевых мотивов поэмы – мотива удушения.

10.18 Вон – справа, у окошка – сидят двое. <…> И пожалуйста – никого не стыдятся, наливают и пьют. —

То есть выполняют совет Мандельштама: «Пейте вдоволь, пейте двое, / Одному не надо пить!» («Мне Тифлис горбатый снится», 1920, 1927, 1935).

10.19 Один такой тупой-тупой и в телогрейке. —

То есть и по интеллекту, и по одежде принадлежащий к классу люмпенов. Телогрейка – рабочая верхняя одежда типа стеганой куртки из дешевого и непривлекательного черного, темно-серого или темно-синего материала. О телогрейке пел Высоцкий, у которого в коммунальной квартире

…на зуб зуб не попадал,

Не грела телогреечка.

Здесь я доподлинно узнал,

Почем она, копеечка!

(«Баллада о детстве», 1973–1975)

10.20 …другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. —

То есть интеллигент. Пальто у него пошито из коверкота – дорогой плотной шерстяной или полушерстяной ткани. Об этом типе пальто пел в свое время Юз Алешковский:

Сильны мы были, как не знаю кто,

ходил я в габардиновом костюме,

А Сталин – в коверкотовом пальто,

которое достал напротив в ГУМе.

(«Песня Молотова», 1961–1962)

10.21 …не заламывают рук. —

Заламыванье рук – традиционный актерский жест в классическом театре. У Мандельштама читаем:

«В отличье от всех тогдашних русских актеров, да, пожалуй, и теперешних, Комиссаржевская была внутренне музыкальна, она подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханьем словесного строя; ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми необходимыми скупыми движеньями, и те были все наперечет, вроде заламыванья рук над головой» («Шум времени», 1925).

Попутно замечу, что до Мандельштама к этому характерному жесту Комиссаржевской апеллировал Брюсов: «Рыцарь суровый, над телом погибшей и руки ломай и рыдай!» («Памяти В. Ф. Комиссаржевской», 1910). См. также другую цитату о заламывании рук из Мандельштама в 32.33.

Кроме Мандельштама, заламыванье рук встречается и у других поэтов. У Белого: «Вскочила ты, над головой / Свои заламывая руки…» («Год минул встрече роковой…», 1907); у Блока: «Ее заломленные руки / Чуть брезжили в луче дневном…» («Я помню длительные муки…», 1908), «Ну, что же? Устало заломлены слабые руки, / И вечность сама загляделась в погасшие очи…» («Ну, что же? Устало заломлены слабые руки…», 1914); у Гумилева: «Ты внезапно заломила руки…» («Нет тебя тревожней и капризней…», 1910); у Сологуба: «И так же заломивши руки…» («Как ярко возникает день…», 1917); у Цветаевой: «Все круче, все круче / Заламывать руки…» («Все круче, все круче…», 1921), «Руки за голову заломив…» («Удостоверишься – повремени!..», 1922), «Елена – не жди заломленных / Рук!» («Так – только Елена глядит над кровлями…», 1924).

У Достоевского заламыванье рук – постоянный жест Сони Мармеладовой: «Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки <…> Что же, что же делать? – истерически плача и ломая руки, повторяла Соня» («Преступление и наказание», ч. 4, гл. 4); «Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты» (ч. 5, гл. 4).

10.22 «Транс-цен-ден-тально!» —

Трансцендентальность – одно из ключевых понятий в философской системе Канта: согласно его «Критике чистого разума», трансцендентально «всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori» (Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1963–1966. Т. 3. С. 121). Апеллировал к трансцендентальности, например, Белый:

Жизнь, – шепчет он, остановясь

Средь зеленеющих могилок, —

Метафизическая связь

Трансцендентальных предпосылок.

(«Мой друг», 1908)

Регулярны апелляции к Канту у Саши Черного, причем в «низких» контекстах, включая «тупое» отношение к учению философа:

Он, с важностью педанта,

При каждой глупости своей

Ссылается на Канта.

(«Вешалка дураков», 1909–1910)

Не цитировал лишь Канта,

Как на свадьбе дочки Круппа, —

Потому что Кант народом

Понимался очень тупо.

(«Исторический день», 1910)

10.23 C. 20. Закуска типа «я вас умоляю»!.. —

Вот ученый комментарий к данному восклицанию: «Комплимент хозяйке (хозяину) при угощении, особенно при выпивке. В. Ерофеев. Москва – Петушки» (Комлев Н. Приговорки и фразы-реплики. Вып. 19 // Книжное обозрение. 1997. № 36. 9 сентября).

10.24 …страдаю от мысли, за кого меня приняли – мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? —

То есть приняли Веничку за Отелло или не за Отелло (см. 10.14). А вот сходная ситуация из Нового Завета: «И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты – Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто» (Мк. 8: 27–32; см. также Мф. 16: 13–16; Лк. 9: 18).

Перманентно рефлектирующий герой Гамсуна беспокоился подобно Веничке: «Под мышкой у меня было зеленое одеяло, и от этого я чувствовал себя неловко: просто немыслимо носить такой сверток на виду у всех. Что подумают люди?» («Голод», гл. 1).

10.25 …эти – пьют горячо и открыто… —

Сочетание наречий «горячо и открыто», возможно, заимствовано у «сатириконцев», из их описания внешности Мартина Лютера, где оно входит в состав никак не поясненной цитаты (текст главы о Лютере «Религиозная путаница в Германии» принадлежит Аверченко): «Как и большинство людей его сорта, Мартин Лютер имел „ввалившиеся горящие глаза, вдохновенный вид и говорил убедительно, смело, открыто и горячо“ <…> В этот период своей жизни <…> он по-прежнему говорил смело, открыто и горячо» («Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“»).