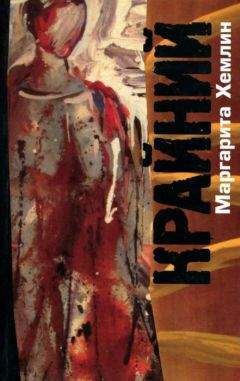

Маргарита Хемлин - Крайний

Со дня на день демобилизуется Гриша, тогда старший Винниченко воспрянет. Так заверяли бабы. Но Вера Кузьмовна повторила их голословные утверждения без доверия.

– Нишка, то ж хвороба. Вона ж з организма йдэ, а нэ звэрху. Хиба Грыша ии знимэ? Вин шо, унутри у батька засядэ? Унутри там и кишки, и кров, и усэ такэ. Воно ж само повынно справлятыся. Правыльно я говорю?

Я одобрил рассуждения Веры Кузьмовы и подтвердил из собственного опыта, что лечиться надо изнутри, а не ждать облегчения со стороны. Хотя с какой стороны, тоже вопрос.

После ужина стал прощаться. Вера Кузьмовна меня не задерживала.

С улыбкой сказала:

– Йды вже! А то наши бабы очи проглэдилы, колы ты выйдэшь. Почнуть плиткы розпускаты. Хай им грэць! Тьху на ных!

В этот миг до меня дошло, что не только Оксана Дужченко, но и немолодая Вера Кузьмовна имеет на меня женские виды. Вот что наделала подлая война! Несмотря на это, сердце мое отдано другой. А то кто б смог поручиться за мое поведение?

Я шел к Винниченке. Мои мысли шли со мной в едином направлении: добыть информацию про маму и про отца.

Дмитро Иванович пребывал все так же в невменяемом состоянии.

Я сел за стол и пристально смотрел на печь, на лысую голову Винниченки, на самую макушку. Другого ничего видно не было. Смотрел и молчал.

Внутри меня кричал голос: «Винниченко! Говори сейчас же, что ты знаешь! Говори, а то я тебя убью! И не учту, что ты больной!»

Посидел еще.

Потом встал и твердым шагом подошел близко к Винниченке. Подергал за кожух. Кожух потянулся в мою сторону, свалился на пол.

Винниченко лежал передо мной в исподнем, черно-грязном – от тесемок на штанах до ворота рубашки. Лежал калачиком, как малый ребенок. На боку. Глаза закрыты.

Я повторил вслух отрепетированное предложение.

Раз. Второй. Третий.

Громче и громче.

Винниченко открыл глаза.

Показалось, он узнал меня в лицо.

Я уточнил:

– Я Нисл Зайденбанд! Говори про моего батьку! И про маму мою говори! Я Нисл Зайденбанд!

Винниченко повторил за мной с моей же интонацией:

– Я Нисл! Я Нисл! Я Нисл!

И закрыл глаза. Но только на мгновение.

Попросил:

– Закрый мэнэ кожухом. Холодно. Дай мэни трохы полэжаты. Трохы.

Я сурово ответил:

– Не закрою! Замерзнешь! А я тебя не закрою! Говори!

Молчит. Смотрит на меня открытым взглядом. Но не видит. Точно не видит.

Я наступаю:

– Подушку заберу у тебя! С печки столкну! Воды не дам! Пока не заговоришь, гад полицайский! Ходить по тебе буду ногами своими! Говори!

Молчит.

Я его с печки стащил. Говоря откровенно, скинул на пол.

Скинул и стал над ним:

– Говори!

Молчит.

Хотел его ударить ногой. Не смог.

Сел рядом, повалился ему на грудь, обнял руками, захватил, сколько смог, и закачал, как младенца качает мамаша.

И рыдаю страшным последним плачем:

– Говори, гад, говори! Ой, говори мне, что знаешь! Некуда мне идти от тебя! А ты молчишь, гад проклятый! А ты молчишь, гад фашистский! Ты меня зачем спасал? Зачем ты меня спасал, я тебя спрашиваю?! Я тебя сейчас буду убивать за всю мою сиротскую жизнь, а ты молчишь!

В общем, я потерпел неудачу. И не прибил Винниченку, и не привел в сознание. А только даром вошел в страшное состояние, из которого мне выхода не оказалось. И от усталости, и от обиды, и от всего на свете я заснул. На полу. На земляном. В обнимку с Винниченкой.

Среди ночи я очухался. Винниченко храпел от несвойственного лежания. Храпел, даже будто захлебывался воздухом изнутри. Я затащил его на печку. Он был легкий. От голода и болезни остались кожа и кости. Накрыл кожухом. Ничего он не просил. Ни пить, ни что другое.

Я лег на кровать. Помню, тут Гриша всегда спал, прямо у окна. Я ему в окошко условно постукаю, а он тут же ответит и голову высунет. Нет Гриши. А есть только бессловесный Дмитро Иванович. И ничего не осталось от меня. Ни папы не осталось, ни мамы. Ни сведений никаких новых.

Положил руки под голову и для отвлечения стал свистеть мелодию. Я любил свистеть и свистом разгонять свою тоску. Школьниковы меня одергивали, указывая, что от свиста не будет денег в доме. Я сдерживался. А тут никто не мешал.

Посвистел и заснул. Как наново на свет народился.

В хате и в сарае Винниченки я обнаружил кое-какую еду. Картошка, лук, желтое старое сало.

Я готовил себе и кормил Дмитра Ивановича. Сменил ему белье, грязное сжег в печке. За водой ходил к ближайшему колодцу, где встречал знакомых.

Вера Кузьмовна одобрительно кивала в сторону Винниченковой хаты:

– Грыша прийдэ, а батько доглянутый. А як же ж… Ты ж з ным друг. Грыша прыйдэ, а тут друг закадычный. Вы з ным и выпьетэ, и поговорытэ. А як же ж… Як люды… Молодэць, Нишка! А баб дурных нэ слухай! Бабы говорять: еврэйчик наш ночуе в полицайський хати. А шо? Дмытро на хорошому счету до войны був. И писля вийны на хорошому став. А в вийну… А шо в вийну? То ж дирка. Дирка, кажу, вийна. Дирку зашили жиламы и дали живэмо. Правыльно, Нишка?

Я не отвечал, но видом показывал, что обсуждать не намерен.

Я рассчитывал, что как только появится Янкель, бабы мне скажут. Тогда уже я перееду к нему. И начну восстанавливаться на новом месте. Янкелю можно доверить всю подноготную. Как он к ней отнесется – я старался наперед не размышлять.

У Винниченки я прожил неделю. Когда я мучил Винниченку, во время резких движений моя рубашка треснула на спине и под мышками. Ниток-иголок я не нашел. Гришина одежда пришлась мне как раз. Хоть и плоховатая, но чистая. Выстиранная еще Мотрей.

Каждую секунду я ждал, что Дмитро Иванович подаст осмысленный голос.

И вот случилось.

Когда я давал ему напиться, он посмотрел на меня удивленно:

– Нишка? Зайденбанд?

– Я.

– Прыйшов! Я знав, що прыйдэш. Нишка. От зараз я встану! Зараз!

Винниченко сделал попытку подняться. Раз. Второй. Третий.

Сел, свесил голые ноги.

Уставился на меня:

– Нишка, шо ты тут робыш?

– Вас смотрю. Вы ж болеете, а я вас смотрю. Кормлю.

– Ну-ну… А я шо, спав?

– Болели вы, Дмитро Иванович. Сильно болели.

– А тэпэр шо, нэ болию?

– Теперь нет. Теперь вы здоровый.

Я на всякий случай надбавил оптимизма в свое сообщение. И Винниченко поверил. Слез с печки. Дошел до стола. Там и картошка, и сало, свежие огурчики и яйца вареные. Вера Кузьмовна дала.

Поел.

Сидит как на иголках.

Я спрашиваю:

– Что такое? Может, вам помочь? За большим делом надо? Так не стесняйтесь, я вас кругом уже изучил, и спереди, и сзади. До уборной доведу под ручку.

Пошли во двор. Но Винниченко не имел в виду уборную.

Остановился, оперся на мое плечо, и крепким ненатуральным голосом говорит:

– Ось тэпэр буду жить!

Сказал, меня оттолкнул и твердо стал своими босыми ногами на траве. Раздетый, разутый, грязный, аж запах по воздуху льется неприятный. В хате вроде принюхались. А на солнце слышно сильней.

Я говорю:

– А раз будете жить, так давайте грязь смывать общими усилиями. Хватит размазывать.

И так громко сказал, чтобы соседские бабы слышали. Как раз опять собрались возле тына. А то как мертвому помогать, так их нету. А как шептаться насчет гигиены – они первые.

И обращаюсь в лицо:

– Женщины, окажите помощь! Я сам, как мужчина, не имею навыка. А вы ж сможете лучше всех. Устройте немощному помывку. И генеральную уборку в хате. Коммунистический субботник.

И улыбаюсь приветливо.

И правда, бабы отозвались душой на мое пожелание. И помыли, и убрали, и двор подмели.

Сидим все – человек восемь – в хате. Нас, мужчин, двое – я и Винниченко. Остальные бабы. Бабы принесли еду, самогонку, наливку. Едим, пьем, говорим тосты.

Винниченко лежит на печке, как именинник. Ему наперебой то картошечку поднесут, то сальца жареного кусочек, то яичко беленькое, то помидорчик красненький, то огурчик зелененький. То яблочко желтенькое.

Он рукой отодвигает и требует глазами выпить. Налили стопку. Выпил одним махом.

Заснул.

В ходе подобного мероприятия люди невольно сближаются. Пошли разговоры по душам.

Выяснилось, что весь Остёр ломает голову, почему я приехал. Я объяснил, что хочу поселиться здесь наново. С белого листа.

Бабы приветствовали мое решение. Каждая по своему особому знакомству в той или иной сфере деятельности предлагала мне помощь. Разнеслись слухи, что я парикмахер. Харытя Потаповна заверила, что у нее в райсовете кто-то заведует вопросами бытового обслуживания и в два счета меня определят в парикмахерскую вместо нынешнего мастера. А если не вместо, так что-нибудь придумают, чтоб использовать по назначению. После войны много заботились о культуре. Культурный человек меньше склонен к зверствам.

Потом перешли на прошлое. Вспомнили павших героев. Хмель брал свое.

Я говорю:

– Вот как распорядилась судьба. Пьем в хате полицая. Отдаем дань павшим партизанским героям и бойцам Красной армии. А полицай на печке, накормленный и помытый до белого состояния вашими трудовыми руками, храпит.