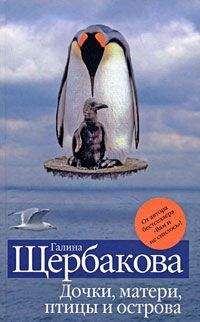

Галина Щербакова - Дочки, матери, птицы и острова (сборник)

– Ну, гадюки! – ответила бабушка.

А дело было насколько простое, настолько и неразрешимое. С результатом этого дела я ездила поступать в университет и поступила. Это была полстраничная справка, что моя мама была членом партизанского отряда имени Щорса. Смешно сказать, но я хорошо знала это отряд. Трое дядек, мой отчим, мама и эта самая тетя Лена. Я не сразу поняла, чем они занимаются, но когда они приходили к нам, то садились за стол, на который стелилась скатерть и ставилась водка. А из-под стопки постельного белья доставалась баночка шпрот и ставилась посередине. Я так и не знаю, съели ли их все-таки или нет. Баночку потом, после ухода людей, убирали, как и водку. Дедушка в это время ходил по улице, постукивая палочкой, и на голове его была белая фуражка.

А бабушка на крыльце подшивала бесконечный подол бесконечной юбки. Мое место было на качелях.

Мама моя была диверсантка. Она вбивала в шоссе, ведущее на фронт, как потом выяснилось, к Сталинграду, штыри (или как их еще называют?) и этим останавливала поток машин. Ходили они вместе с тетей Леной Чумачкой, у которой после войны жил наш «инструмент». Та стояла на шухере. Что делали другие щорсовцы, я понятия не имею. Но, говорят, были всякие листовки и подрывы немцев в уборных.

Так вот, поход «посмотреть инструмент» ознаменовался знанием того, что райком нового разлива отряд имени Щорса не признает, а факты диверсий приписывает себе. Будто бы коммунисты никуда не уезжали, а прятались в шахтах и били немцев наповал.

Бабушка сказала, что так это дело не оставит. Что ей глубоко было насрать как до того на немцев, так и теперь на райком. Но дочь рисковала жизнью за родину, хотя она ей объясняла, что эта родина не стоит ее смерти. Дочь не послушалась, ладно, пусть. Они с дедом пасли их, дураков, и дома прятали эти чертовы штыри. Они и сейчас лежат в погребе, где теперь поселили новых начальников. Одним словом, в конце войны отряд Щорса все-таки признали. И маме выдали справку. Хотя до этого она свое отсидела в ДОПРе за самозванство и непризнание боевых заслуг райкома. Ей там поломали пальцы и выбили зуб. Зуб она вставила, а пальцы ее мучили до самой смерти, распухали, ныли и плохо держали.

Когда мама принесла все-таки справку, то стала рвать ее на части, а бабушка выхватила и склеила документ.

– Это не тебе нужно и не мне, – кричала она на маму, – а дытыне твоей! Ей ведь всю жизнь отмываться придется от оккупации! Соображать надо!

Слава богу, не всю жизнь. Но для университета справка была не лишней.

А потом мы хоронили Марылю, раздавленную сорвавшейся с террикона вагонеткой с породой. У нее абсолютно не пострадало лицо. И в гробу лежала красавица.

Бабушка плакала так, как я никогда не видела.

– Она тебе кто? – раздраженно спрашивала мама. – Ты плачешь, как по мне.

Бабушка не ответила, а вечером мы сидели с ней на лавочке, винницкие пели печальные отпевальные псалмы, а небо было таким низким, что, если бы не ЛЭП, нас бы накрыло окончательно и бесповоротно. Но почему-то, почему-то страшно не было, а было как-то даже прекрасно. Странное католическое пение, небо, застывшее в позе падения, и отважные гудящие столбы. Вселенский такой псалом за упокой и здравие в одном флаконе.

– Войны нет уже три года, а жизнь продолжает убивать, – сказала бабушка. – И пока он жив, так и будет. Ты запоминай. Марылю не вагонетка убила – Сталин. Смотри. Ленин, Гитлер, Сталин – и миллионов людей как и не было. Потом придут еще такие же. Пока будем терпеть, будем хоронить красавиц. Это же нам сигнал! Чтоб опомнились! Слышишь, как гудят столбы? Они гудят для тебя. Слушай и понимай. Ребята там поют и плачут. Столбы плачут, а небо обвисло, как проколотый шар.

Я слушаю и слышу. Но мне почему-то все равно хорошо. Сладко… Жизнь… Я никого не боюсь… У меня есть бабушка… Она меня защитит.

Она умерла через двадцать лет. Я не успела к ее последним словам. Говорят, накануне она попросила борща. «На тим свити такого нэ дадуть», – засмеялась она и почему-то сказала, что рада, что «бачила, як одну сволочь таки выкынулы з Мавзолея. Осталась ще одна. Чекайте, люди, чекайте». Мама сердилась, жаловалась: что бы по-человечески попрощаться, а то всю жизнь Сталин и Сталин. А он нам кто? Никто…

Прошла жизнь. И думается мне вот что. Бабушка в моей жизни была единственным истинно свободным человеком. По природе, по естеству, а не по данной ей по указу свободе вероисповедания и слова. Мы же – остальные – все указники. Нам дали, у нас отняли… Мы все время в промежности чужой воли. До сих пор ходим под красным, до сих пор хороним и хороним молодых. Мы тебя не услышали, бабушка. Значит, так нам и надо. Хотя жаль. Для чего-то же гудели провода и светлой памяти красавицы звучали прекрасные псалмы.

Дочки, матери, птицы и острова

Тоня простая как три рубля. Смотрит на крышу, думает – крыша. Смотрит на ребенка, думает – ребенок. Без всяких там прилагательных и дополнений, что сейчас у многих. Если крыша, то обязательно худая, а если ребенок, то какой дурак теперь детей рожает? Никакой же гарантии выкормить и вырастить… Тоню даже нельзя на такие мысли сбить специально. Она глазки выпучит, губки подожмет и скажет так: «Да ну вас… Я после войны родилась, но знаю: в войну и не так жили…»

Надо сказать, что эти слова – «Я после войны родилась» – Тоня повторяла часто, и была тут нехитрая хитрость подчеркнуть свой возраст. Нестарая. Те, которые до войны, старые. А я даже не в сорок шестом, а в сорок восьмом рожденная, в самом декабре месяце. И еще Тоня любила повторять: я белье мокрое вешаю низом вниз. Просто не представляю, как это можно захватить прищепками подол и чтоб рукава болтались? Это какую надо голову на плечах иметь?

Что еще сказать про Тоню? Она любила магазинные котлеты и носила только отрезное, «под пояс» или «под резинку». Она обожала кино, особенно наше, «Женщины», «Офицеры», «Мужики», книжек не читала принципиально: зрение – это зрение и чтоб его тратить? Тоня жалела негров за их вид. Вот ведь не првезло людям. А также – и желтую расу. На этом основании ее всегда неудержимо тянуло взять за руку негра или китайца и привести к себе домой и всячески обогреть, накормить, потому что все они несчастные сразу в отличие от нее – сразу счастливой. Она ненавидела и боялась Америку и потому в отличие от всех в ДОСААФ платила сознательно, а военных просто обожала, потому что если бы не они, то что с нами было бы? Подумать страшно.

Пришла пора сказать о Тониной внешности. Она была ничего. Выбивались из общего впечатления губы, черновато-набрякшие, как будто она их накусала или там ее кто взасос. Ничего подобного, губы такими были всегда – и утром, и вечером. А если б кто видел после взасосов, то не говорил бы вообще, тогда у нее губы были как мясо, парное имею в виду, а то может в голову войти мороженое, и тогда полного представления о Тониных губах не получится.

А остальное было, как у всех. Глаза не большие – не маленькие. Нос тоже норма. Волосы, правда, сеченые от химии, но ничего, чуть-чуть начешешь – стоймя стоят, а Тоне это важно. Она по нынешним меркам маленькая, метр пятьдесят пять. Так что волосики вверх, под пятку каблучок венский, и уже ничего фигурка. Не худая, не полная, поясочком перепоясанная.

Работала Тоня регистраторшей в поликлинике и ценила свою работу необыкновенно. При врачах и при лекарстве жить – сейчас лучше не надо. И какая же она была умная, что не пошла в свое время учиться на медсестру, потому что теперь у них одни неприятности. Больных все больше, шприцев нет, лекарств тоже, все на их голову больной вываливает, а она посиживает себе в окошечке: «Адрес? Фамилия?» А всех денег все равно не заработаешь. Сколько ей одной надо? Сын уже самостоятельный. Офицер. Он ей в жизни вообще ничего не стоил. С отцом рос, а потом в суворовском. Но ведь всякое в жизни бывает? Всякое. Высокий такой офицер. Сын. Приезжал в Москву. Останавливался у товарища, а к ней заходил. Они на «вы». Ну и что? Не пьет, не курит… Член партии. Есть отказался. Но у нее, правда, ничего особенного и не было, чтобы настаивать. Котлеты и макароны она готовит на три дня. Он пришел в третий. Какой там уже вкус? Правда, был кекс.

– Давайте чай заварим? У меня тридцать шестой номер?

– Спасибо. Я жидкости употребляю мало.

– Правильно, – сказала она. – Почки в организме на втором месте после сердца.

– Ну, еще есть мозг, – уточнил сын.

– Мозг, мозг! Он разве гонит воду? Не скажите, не скажите… Я до мозга еще печень поставлю…

– Мозг умирает раньше всех, – сказал сын.

– А! – засмеялась Тоня. – Это ж еще когда! Мы-то живые…

Такой был умный разговор. Вывела сына, посадила на трамвай. Шла и думала: хороший сын. Правильно она тогда поступила, что оставила его мужу. У того был характер, а она была молодая, глупая. Это сейчас она знает, что почем. А тогда – ну, без ума! Нужен ей был этот сосед? Пришел, расселся. А как рассядешься в восьмиметровке? Это уже надо переступать через ноги. Она раз переступила, два, а на третий он колено приподнял, она на него в ходе движения и села. Секундное получилось дело. Она еще тогда думала: почему для мужчин это имеет такое решающее значение? Так бы все и кануло, если б сосед тут же мужу все и не рассказал – вот какие есть люди, как на добро отвечают! – Твоя, сказал, де-ше-вая. И все, вся любовь. Иди, говорит, откуда пришла, ребенка не получишь. И чтоб в двадцать четыре часа. Конечно, на ее сегодняшний ум, то разве она позволила бы? Отсудила бы две трети жилья как пить дать. Но тогда… Тогда она переживала очень это самое слово – дешевая. Так плакала, так плакала… Уехала она к матери, барак их скоро снесли и дали им однокомнатную квартиру. Если б она не выкинула паспорт по дороге от мужа (глупый поступок), то дали бы им в расчете на ребеночка двухкомнатную, но у нее паспорт был чистый, она числилась, можно сказать, девушкой. Царство небесное маме, она скоро умерла от рака. А одной зачем ей двухкомнатная? Мало ли? Уплотнить могли.